先カンブリア時代(5-6億年以上前)よりも後に造山運動がおきていない安定陸塊では、大規模な平坦地が広がっています。

安定陸塊に広がる平坦地は、その地質構造から楯状地(たてじょうち)と卓状地(たくじょうち)に分類されます。

ここでは、楯状地と卓状地について紹介し、その違いにもふれます。

楯状地と卓状地

プレート境界(変動帯)から離れた大陸中央部には、大規模な平坦地が広がっています。

これらの平坦地は、先カンブリア時代(5-6億年以上前)よりも後に造山運動がおきていないため安定陸塊と呼ばれます。

安定陸塊は地質構造に応じて楯状地(たてじょうち)と卓状地(たくじょうち)の2つに分類できます。

楯状地は長年の侵食により先カンブリア時代の岩盤(大陸地殻)が露出した平坦な場所です。

一方、卓状地は先カンブリア時代の岩盤の上に古生代以降に形成された堆積岩の地層が水平に堆積しているという違いがあります。

楯状地では侵食が海面近くまで進んでおり、侵食輪廻の最終段階に到達して準平原と呼ばれる平坦な地形が広がっています。

卓状地でも同様に平坦な地形が広がっていますが、楯状地とは異なり新しい時代の堆積岩の地層が水平に堆積した構造平野が広がっています。

同じ安定陸塊の平坦地であっても、地質構造に違いがある(先カンブリア時代の岩盤が直接露出しているか否か)ため、別の名前がつけられ、対応する地形(準平原と構造平野)も違います。

楯状地と卓状地の違いを次の表にまとめます。

表 楯状地と卓状地の違い

| 楯状地 | 卓状地 | |

| 地質構造 | 大陸地殻が露出 | 大陸地殻の上に水平な堆積層 |

| 典型的な地形 | 準平原 | 構造平野、 メサ、ビュート、ケスタ |

| 分布する地域 | カナダ楯状地(カナダ東部)、バルト楯状地(スウェーデン・フィンランド)、オーストラリア楯状地(オーストラリア西部) | ロシア卓状地(東ヨーロッパ平原、ロシア西部~東ヨーロッパ諸国)、シベリア卓状地(ロシア) |

楯状地と卓状地の分布

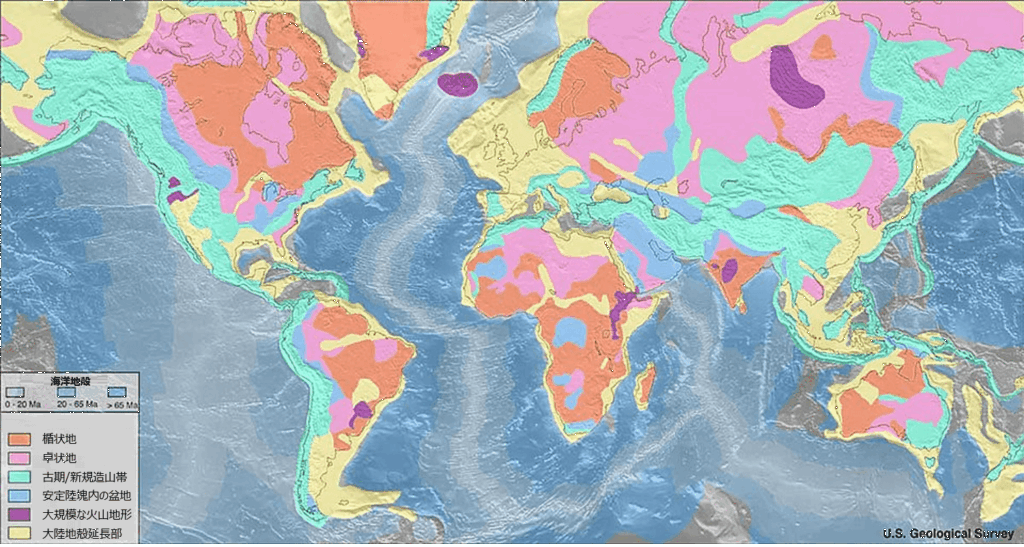

楯状地は各地の大陸内陸部を中心に分布します。

代表的な楯状地としては、カナダ楯状地(ローレンシア楯状地、カナダ東部・ハドソン湾周辺)やブラジル楯状地(ブラジル東部)、バルト楯状地(スウェーデン~フィンランド)、アラブ楯状地(アラビア半島)、アフリカ楯状地(アフリカ大陸内陸部)、オーストラリア楯状地(オーストラリア西部)などがあります。

一方、卓状地は主にロシアに分布し、ウラル山脈(古期造山帯)の西側のロシア卓状地と東側のシベリア卓状地が代表的です。

楯状地が広がる場所でも、一部で卓状地が見られる場所があります。

楯状地とその地形(準平原・残丘)

楯状地(たてじょうち)とは、先カンブリア時代の古い岩盤が地表に直接地表に露出している地質構造です。

卓状地とは異なり、古生代以降の新しい時代の堆積岩はほとんど見られません。

盾を伏せたような形をしたなだらかな地形が見られることから「楯」状地と呼ばれます。

楯状地はプレート境界から最も離れた場所に存在し、大陸の中核部を形成する地質的に安定した場所です。

楯状地では古生代以降に造山運動が起きていないため、長年の侵食により侵食輪廻における最終段階に到達しています。

地形としては平坦でゆるやかな起伏しか存在しない準平原が広がります。

準平原の大半では平坦な地形が広がりますが、一部に地層の中の固い岩盤部分が侵食から取り残された残丘(モナドノック)という孤立した丘が見られます。

楯状地は各地の大陸内陸部を中心に分布します。

代表的な楯状地としては、カナダ楯状地(ローレンシア楯状地、カナダ東部・ハドソン湾周辺)やブラジル楯状地(ブラジル東部)、バルト楯状地(スウェーデン~フィンランド)、アラブ楯状地(アラビア半島)、アフリカ楯状地(アフリカ大陸内陸部)、オーストラリア楯状地(オーストラリア西部)などがあります。

卓状地とその地形(構造平野・メサ・ビュート・ケスタ)

卓状地(たくじょうち)とは、先カンブリア時代の古い岩盤の上に、古生代以降の新しい時代の堆積岩の地層が水平に乗っている地質構造のことです。

楯状地との違いは、古い岩盤の上に水平な堆積物の地層が堆積している点です。

古い岩盤の上にテーブル状に堆積岩の地層が堆積していることから、「卓」状地と呼ばれます。

古い岩盤の平坦地が海面上昇で一度海に沈んで土砂が堆積した後に、海面低下で再び陸地になることで、卓状地が形成されます。

卓状地表面は海底で堆積した堆積層そのものではなく、侵食によって削られて水平になったものです。

卓状地は、主に楯状地の周縁部に広がっています。

卓状地の例としては、ロシア卓状地(東ヨーロッパ平原、ロシア西部~東ヨーロッパ諸国)とシベリア卓状地(ロシア東部・シベリア地方)がありあます。

卓状地では広大な平原や台地が広がっており、地形としては構造平野と呼ばれます。

構造平野は平坦である理由が主に地質構造(卓状地であること)に起因する平野で、かたい岩石が侵食から取り残された地形がみられます。

かたい地層とやわらかい地層が積み重なった卓状地では、地層ごとのかたさに応じて侵食が進むスピードが変わるため、メサやビュート、ケスタといった侵食地形がみられます。

以上のような卓状地の地形については、次のページで解説しています。

-

参考卓状地の地形(構造平野・メサ・ビュート・ケスタ等)

続きを見る

関連記事

-

参考卓状地の地形(構造平野・メサ・ビュート・ケスタ等)

続きを見る

-

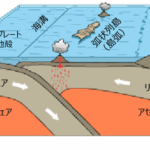

参考変動帯と安定地域・造山運動と造山帯

続きを見る

-

参考プレートテクトニクス(3種類のプレート境界のしくみ)

続きを見る

-

参考内的営力と外的営力の違い(2種類の力がつくる地形のまとめ)

続きを見る

参考文献

先カンブリア時代とは コトバンク 改訂新版 世界大百科事典 2025/7/8閲覧

安定陸塊とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/7/8閲覧

楯状地とは コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、百科事典マイペディア、世界大百科事典 第2版 2025/7/8閲覧

構造平野(コウゾウヘイヤ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、百科事典マイペディア 2025/7/8閲覧

カナダ楯状地とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、改訂新版 世界大百科事典 2025/7/9閲覧

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

準平原(ジュンヘイゲン)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/6/21閲覧

Peneplain, Wikipedia 2025/7/9閲覧

残丘とは コトバンク 百科事典マイペディア 2025/7/9閲覧

残丘 ウィキペディア 2025/7/9閲覧

矢ケ崎 典隆 他 「新詳地理B」帝国書院(2023)

卓状地(タクジョウチ)とは? コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、デジタル大辞泉、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/7/9閲覧

プラットフォーム(地質) ウィキペディア 2025/7/9閲覧

構造平野(コウゾウヘイヤ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、改訂新版