河川の河口部には三角州と呼ばれる平坦な土地が広がり、水の便が良いことから古くから農地として利用されてきたほか、近代以降は都市が発展してきました。

このページでは、三角州の形成・分類・土地利用について解説します。

河川がつくる各地形については、次のリンク先をご覧下さい。

【河川がつくる地形:上流・中流・谷口・下流・河口】

三角州

三角州とは、河川が運搬した砂泥が河口に堆積して形成された地形です。

上空から見た形がギリシャ文字のデルタ(Δ)に似ていることから、英語ではデルタ(delta)とよばれます(【注】三角形に見えない形状の三角州も存在)。

このため、外国の三角州は〇〇デルタといった呼び名がついていることがあります。

一例として、大規模な三角州が見られるメコン川河口部(カンボジア南東部/ベトナム南部)のメコンデルタやガンジス川河口部(バングラデシュ)のガンジスデルタなどがあります。

河川の下流部は平坦な沖積平野が広がるため、河川の運搬の働きは弱く、河口付近では上流から運んできた土砂の堆積が進みます。

大きくて重い礫(れき)は扇状地などの上流側で堆積しているため、河口で堆積するのは小さくて軽い砂や泥が主体です。

このため、三角州の河口付近では干潟(ひがた)がよく見られます。

三角州は海面すれすれにある低湿地であり、川は蛇行しながら無数に分岐しながら海へ向かいます。

三角州も一種の氾濫原なので、自然堤防や後背湿地、三日月湖など氾濫原に共通する微地形が見られるほか、潟湖(せきこ、ラグーン)など海沿い特有の地形も見られます。

三角州の形成

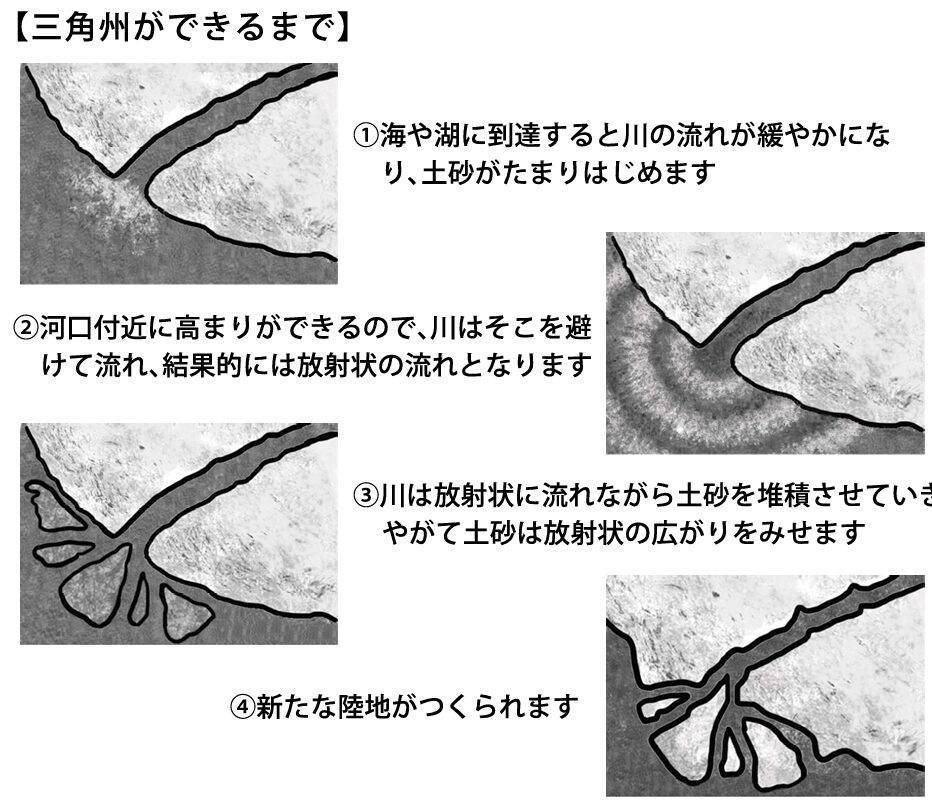

上図は三角州が形成されるまでの過程をまとめたものです。

河口付近には平坦な沖積平野が広がり、河川の流れはゆるやかです。

このため、河川の運搬よりも堆積作用が強く働き、河口付近に砂泥が堆積します(上図①)。

河川は沖積平野を流れてきたため、大きくて重い礫は既に扇状地などに堆積しているため、河口付近では主に小さくて軽い砂や泥が堆積します。

水は低い方へ流れるため、砂泥が堆積した場所を避けて放射状に分岐し、新しい場所を流れはじめます(上図②)。

分岐した先でも同じように砂泥を堆積し、砂泥は放射状に積み上げられます(上図③)。

堆積した砂泥によって新しい陸地がつくられ、三角州が形成されます(上図④)。

形状による三角州の分類

三角州の形状は、「河川の上流から運ばれてい来る砂泥の量」と「海が侵食する強さ」のバランスによって決まります。

潮流や波食などの侵食作用が弱く、砂泥の量が多い場合は、砂泥が侵食されずに川の両岸にどんどん堆積していき、自然堤防が河口から水流に沿って海上に延長するように突出し、あたかも鳥の趾(あし)のような形に砂泥が堆積した鳥趾状三角州(ちょうしじょう-)が形成されます。

複数の自然堤防突出部の間が砂泥で埋めつくされて陸地化すると、河口で海岸線が円を描くように広がる円弧状三角州となります。

侵食の強さと砂泥の量が中程度で釣り合うと、円弧状三角州が形成されます。

一方、侵食作用が強く、砂泥の量も多い場合は、河口付近の陸地が海に向かって尖った海岸線となるカスプ状三角州(尖状三角州)が形成されます。

砂泥の量が少ない場合は、河口にあまり砂泥が堆積されず、河口が海にラッパ状に開いた形状をした三角江(エスチュアリー)が形成されます。

三角江も三角江三角州として三角州の一分類に含める場合があります。

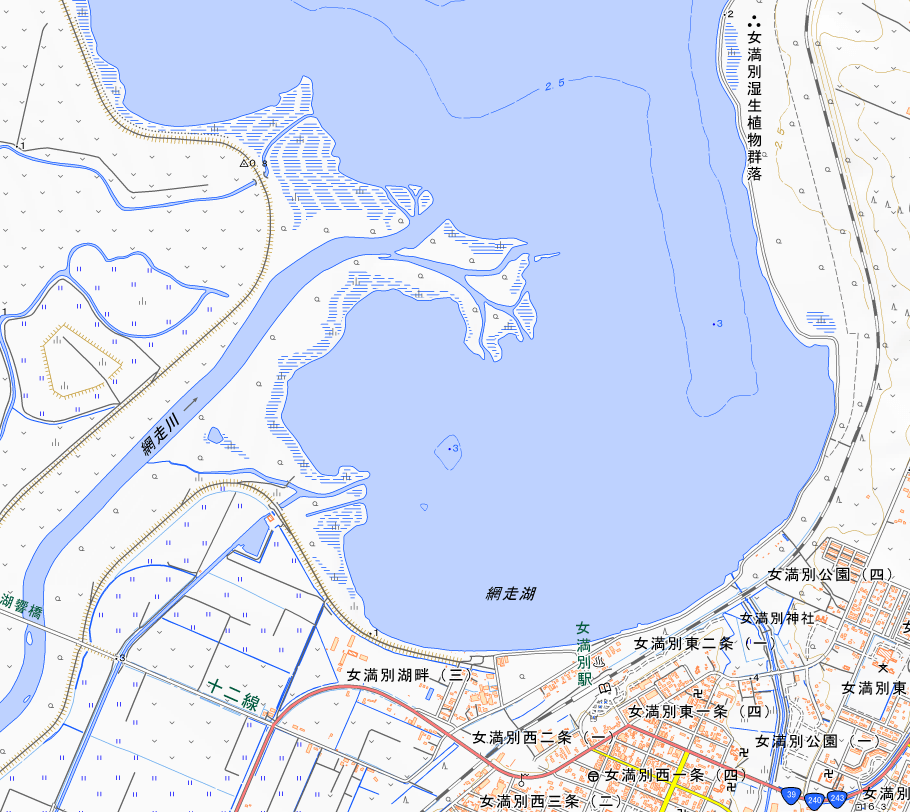

鳥趾状三角州

鳥趾状三角州(ちょうしじょう-)は、河口部の自然堤防が海上に突出して枝分かれした形状をもつ三角州です。

鳥趾状三角州は、侵食作用が弱く、砂泥の量が多い場合に形成される三角州です。

地形的には水深が浅い遠浅の海で発達します。

砂泥が侵食されずに川の両岸にどんどん堆積していくと、河口から自然堤防が水流に沿って海上に延長するように突出します。

自然堤防突出部も水流に沿って枝分かれし、あたかも鳥の趾(あし)のような形に砂泥が堆積した結果、鳥趾状三角州のような特徴的な形状になります。

代表的な鳥趾状三角州は、ミシシッピ川の河口(米国南部・ルイジアナ州南東端)で見られる三角州です。

ミシシッピ川河口では、大陸を流れる大河川がメキシコ湾という遠浅で沿岸流が弱い内海に流れ出るため、川の堆積作用が強く働き形成された三角州です。

他にも、アゼルバイジャンを東西に流れるクラ川(キュル川)河口やカナダ北部を北極海に向かって流れるマッケンジー川河口(カナダ北部・ノースウェスト準州)にも鳥趾状三角州が見られます。

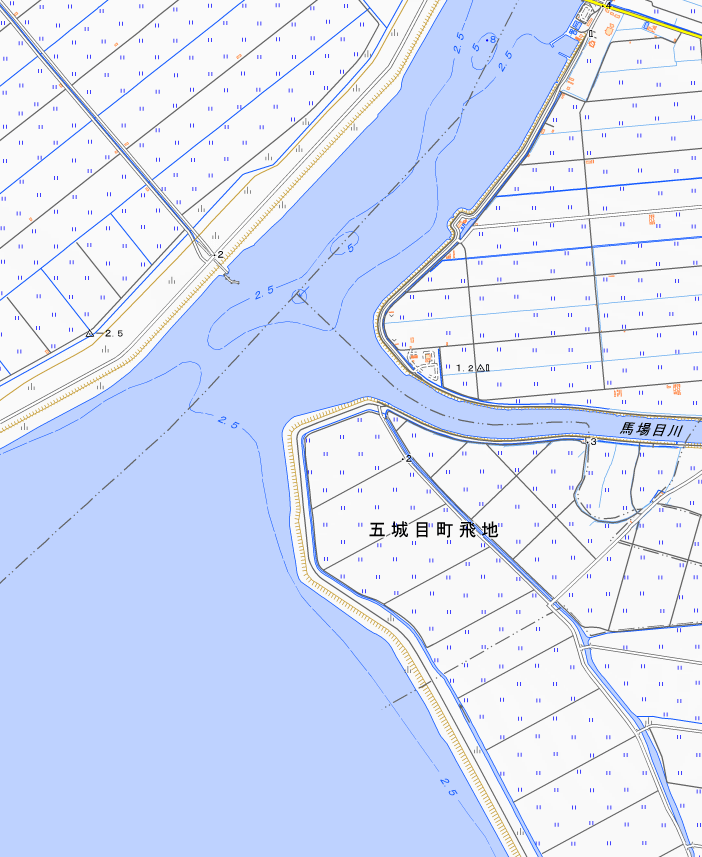

日本では、波が弱い湖に流出する河口部に小規模な鳥趾状三角州が見られます。

円弧状三角州

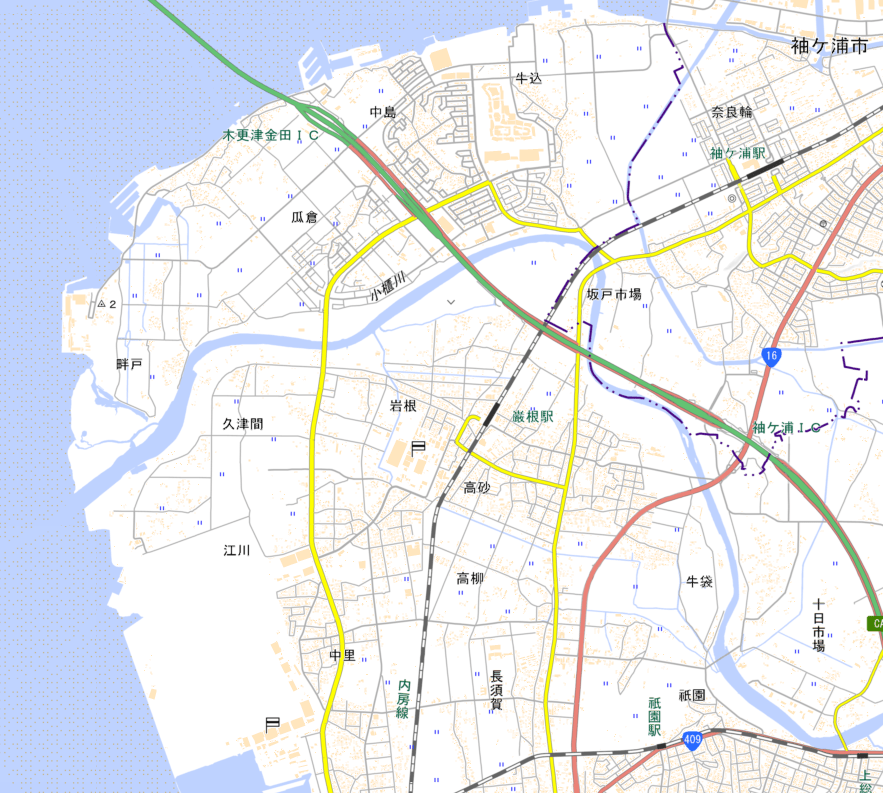

円弧状三角州は、海岸線が円弧を描くような形状をした三角州です。

侵食の強さと砂泥の量が中程度で釣り合うと、円弧状三角州が形成されます。

鳥趾状三角州では自然堤防が河口から海上に向かって突出しますが、複数の自然堤防突出部の間が砂泥で埋めつくされると円弧状三角州となります。

円弧状三角州の例としては、ナイル川河口のナイル川デルタ(エジプト北部)やニジェール川河口のニジェールデルタ(ナイジェリア南部)、ドナウ川河口のドナウデルタ(ルーマニア東部)、インダス川河口のインダスデルタ(パキスタン南部)などが代表的です。

日本では多摩川(東京・神奈川)や小櫃川(おびつ-、千葉県西部・木更津市)の三角州が円弧状三角州です。

多摩川の河口一帯では、かつて円弧状三角州に干潟が広がっていましたが、埋め立て工事が進んで現在では元の地形の形(海岸線など)を残していません。

一方、小櫃川河口は現在でも埋め立てを免れて東京湾最大の干潟が残っており、小櫃川河口一帯は盤州干潟(ばんず-)と呼ばれます。

カスプ状(尖状)三角州

カスプ状三角州(尖状三角州)は、河口周辺が海に対して突き出た形状の三角州です。

堆積作用が最も盛んな河口が海側に突き出し、その両側の陸地(海岸線)が潮流(沿岸流)により侵食されていき、カーブを描くような海岸線になります。

侵食作用が強く、砂泥の量も多い場合にカスプ状三角州(尖状三角州)が形成されます。

カスプ状三角州の例としては、イタリアのローマ近郊を流れるテヴェレ川河口の三角州(イタリア中部)が代表的です。

日本では、安倍川河口部(静岡県中部)や天竜川河口部(静岡県西部)がカスプ状三角州です。

三角州の土地利用

三角州では、古くから農業が盛んでした。

農業は同じ場所で同じ作物を作り続けると、その植物に必要な栄養が土壌から失われて、収穫量が悪くなります。

しかし、三角州では上流から栄養を含んだ土砂が定期的に堆積して土壌が定期的に更新されるため、優れた農業地帯になります。

三角州の肥沃(ひよく)な土は文明の発展にも大きな影響があり、エジプト文明はナイル川の三角州(ナイル川デルタ)に誕生し、メソポタミア文明はティグリス川とユーフラテス川の三角州(イラク)に誕生しました。

これらの地域は乾燥帯に位置しますが、川が上流の自然豊かな地域の土砂を定期的に運んでくるため、農業が盛んでした。

エジプトでは、川が氾濫する季節が決まっていたので、氾濫を予測するために天文学が発展しました。

また、平坦で水を確保しやすい土地が広がる三角州では、川と海の交通・物流の結節点にもなるため、都市が発展します。

日本では、近代(江戸時代)以降に土地を求めて三角州の沖合を干拓や埋立により造成し、陸上や海上の交通機関が集まる都市として整備され、発展している場所が多くあります。

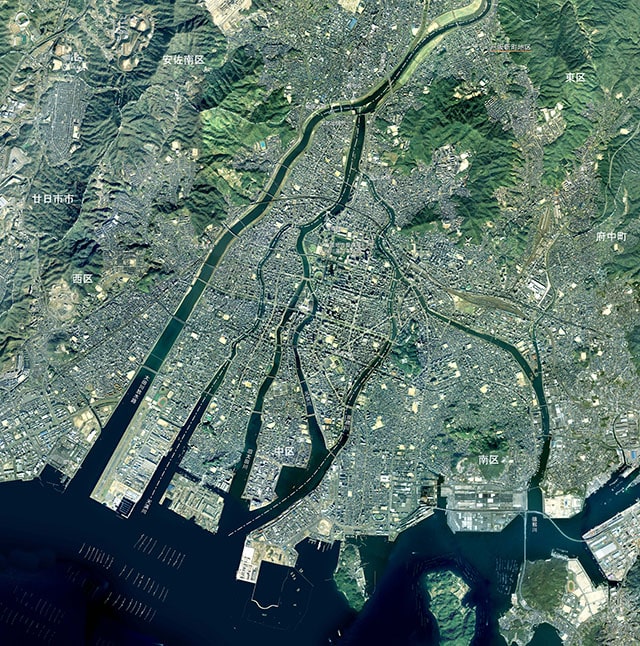

太田川の三角州上に広がる広島市街(広島平野)が一例です。

日本の沿岸部の都市の多くが三角州に広がっています。

一方、三角州は災害の被害を受けやすい場所でもあります。

三角州は砂泥が堆積した地形であり、地盤が軟弱で水はけが悪いため、地下水のくみ上げによる地盤沈下がおきたり、地震のゆれが大きくなりやすいです。

また、海や川に近いため洪水や高潮、津波の被害も受けやすい場所です。

このような場所に立地する日本の多くの都市では、防災のために河川改修や防波堤、防潮堤の建設など多額の費用をかけて災害を減らす努力がなされています。

関連記事

-

参考河川がつくる地形(侵食・運搬・堆積と上流から河口までの地形)

続きを見る

-

参考扇状地(扇頂・扇央・扇端、谷口の地形)

続きを見る

-

参考堆積平野とその分類(沖積平野・海岸平野)

続きを見る

-

参考氾濫原に広がる微地形(自然堤防・後背湿地など、河川の下流部の地形)

続きを見る

参考文献

川の地形とは 国土地理院 2025/8/11閲覧

山から海へ川がつくる地形 国土地理院 2025/8/11閲覧

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

三角州(サンカクス)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、百科事典マイペディア、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/25閲覧

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

堀和明、斎藤文紀「大河川デルタの地形 と堆積物」地学雑誌 112(3) 337-359 (2003)

エスチュアリーとは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、百科事典マイペディア、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/26閲覧

地形用語:三角州(Delta) 地質情報ポータルサイト 2025/9/27閲覧

日本の地形千景 北海道:網走川鳥趾状三角州(推定) 地質情報ポータルサイト 2025/9/27閲覧

平井 幸弘「網走湖にはなぜ、日本一の鳥趾状三角州があるのか?」地理 67(9) p88-96(2022)

木更津市史自然編 第5章 盤州干潟~小櫃川河口干潟を中心に~ ADEAC 2025/9/27閲覧

三浦 鉄郎「雄物川及び馬場目川氾濫原の新田開発」地理学評論 37(1) p35-44 (1964)

4.河川の作用による地形 日本の典型地形について 国土地理院 2025/9/27閲覧