森林の形成は気候に大きく左右されるため、気候ごとに特徴をもった森林が形成されます。

このページでは、気候と森林の関係についてまとめ、熱帯の熱帯林、温帯の温帯林、亜寒帯の亜寒帯について紹介します。

気候と森林の分布

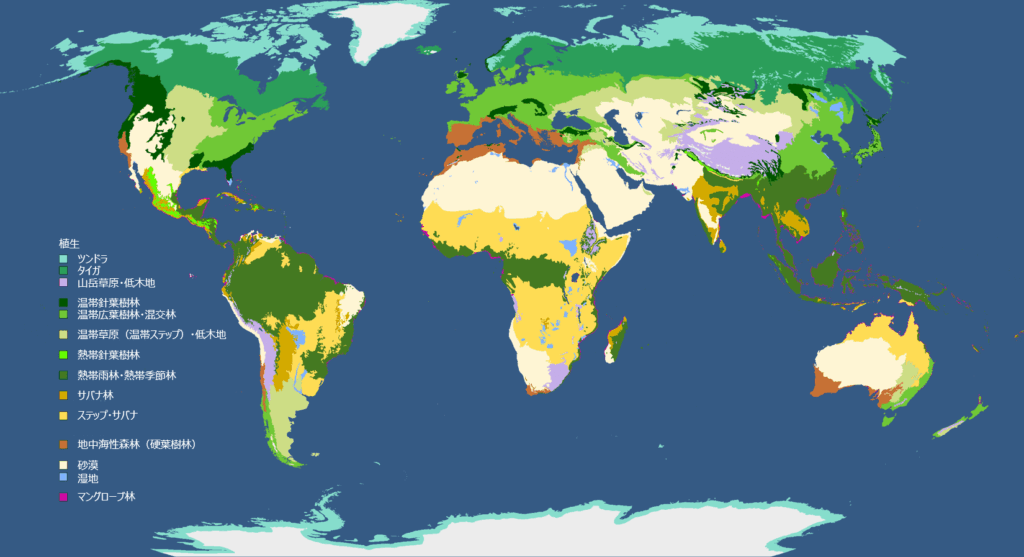

森林が発達するためには、一定以上の気温と十分な降水量が必要です。

このため、気温が低すぎる寒帯(最暖月平均気温が10℃未満)と降水量が不足する乾燥帯(年降水量が乾燥限界以下、おおむね500mm未満)には森林が見られません(無樹木気候)。

また、森林が見られる場所でも乾季に雨が降らないサバナ気候(Aw)では、樹木がまばらな疎林(そりん)になります。

一方、十分な降水量がある熱帯(熱帯雨林気候(Af)など)や温帯、亜寒帯(冷帯)では、樹木が密に生える密林が成立します。

このため、木材資源は主に熱帯、温帯、亜寒帯(冷帯)の森林を伐採して生産されています。

世界の森林の分布

熱帯の森林を熱帯林、温帯の森林を温帯林、亜寒帯(冷帯)の森林を亜寒帯林(冷帯林)といいます。

寒帯(E)に広がるツンドラや乾燥帯(B)である砂漠とステップには森林がありません。

また、樹木が生育できる熱帯、温帯、亜寒帯(冷帯)であっても、地面が軟弱で樹木が根を張れない湿地や逆に乾燥した場所では、森林が存在せずに草原が広がっている場所もあります。

サバナ気候(Aw)で見られる疎林であるサバナ林も熱帯林の一種ですが、木材資源の供給源となるのは主に熱帯雨林(熱帯多雨林)や熱帯季節風林(熱帯モンスーン林)です。

同様に、地中海性気候で見られる硬葉樹林も温帯林の一種ですが、木材資源の供給源となるのは主に照葉樹林や落葉広葉樹林です。

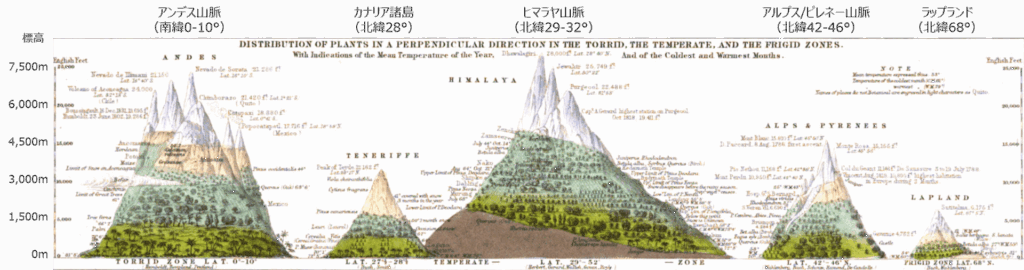

また、気候により生育する樹木の種類も変わります。

温暖で降水量が多い熱帯雨林では、多種多様な種類の樹木からなる広葉樹林が広がり、針葉樹は少ないです。

一方で、最も寒冷な亜寒帯(冷帯)気候では、タイガとよばれる一面の針葉樹林が広がり、広葉樹は見られません。

また、山岳部など特殊な環境では、熱帯や温帯であっても針葉樹の割合が高くなります。

中間的な環境である温帯では、広葉樹と針葉樹が両方見られる混交林が広がります。

以上のように、熱帯雨林に近い環境では広葉樹林の割合が高くなり、タイガや山岳部など過酷な気候の場所では針葉樹の割合が高くなります。

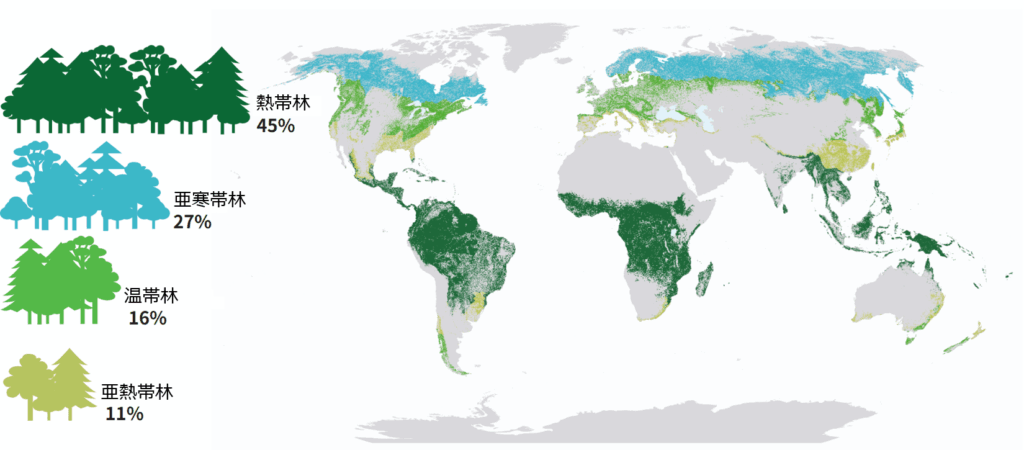

世界全体の森林面積に占める割合は熱帯林が45%を占め、赤道周辺を中心に広大な面積に広がります。

熱帯林は歴史的に開発が進んでおらず広大な森林が残っていますが、近年では森林伐採が進み面積を減らしています。

北半球の高緯度地域に広がる亜寒帯林(冷帯林)は、世界全体の森林面積の27%を占めます。

寒冷なため歴史的に開発が進んでおらず、現在でも人口密度が低く、広大な天然林を利用した輸出型の林業が営まれています。

温帯林は温暖で農業に適した地域に広がるため、早くから開発されてきた歴史があるため人工林が主体の林業が営まれています。

現在でも人口が多いため森林面積は比較的少ないです。

次の表は、森林について気候区分や代表樹種、特徴についてまとめたものです。

表 気候と森林の分類

| 森林 | 気候区分 | 樹木 | 森林の特徴 |

| 熱帯林 | 熱帯 | ラワン、チーク | 多種多様な樹種・複雑な階層構造 |

| 硬葉樹林 | 地中海性気候(Cs) | オリーブ、コルクガシ | 夏の乾燥に適応した樹種 |

| 照葉樹林 | 暖温帯 | シイ、カシ、クヌギ | 常緑樹からなる密集した森林 |

| 落葉広葉樹林 | 冷温帯 | ブナ、ナラ、ケヤキ | 単純な階層構造・寒冷地では針葉樹との混交林を形成 |

| 針葉樹林 | 温帯など | スギ、ヒノキ | 既存の森林を伐採して有用な樹種を植林した人工林が主体、山岳など過酷な気候の場所では天然林も |

| 亜寒帯林 | 亜寒帯 | トウヒ、モミ、マツ | 針葉樹のみからなるタイガ |

以下では、熱帯林、温帯林、亜寒帯林(冷帯林)とその森林資源(木材)について順に紹介します。

熱帯林

気温が高く降水量が多い熱帯林は、熱帯雨林気候の地域を中心に熱帯の広範囲に広がります。

熱帯林は世界全体の森林面積の45%にもおよびます。

多様な動植物が生育することから熱帯林(主に熱帯雨林)は生物多様性の宝庫とよばれています。

たとえば、熱帯~亜熱帯の海岸沿いの汽水域(淡水と海水が入り交じる場所)の干潟には、耐塩性が高いマングローブ林が広がります。

寒冷な地域ではマングローブは生育せず、熱帯~亜熱帯に特徴的な森林です。

熱帯林では広葉樹の割合が高く、針葉樹の割合は低いです。

特定の種類の樹木だけで森林が形成されることは少なく、様々な種類の広葉樹が広がります。

ただし、熱帯の中でも山岳部など特殊な環境では、局所的に針葉樹林が広がる場所もあります。

たとえば、フィリピンやインドネシアの山岳部の標高が高い場所では、熱帯気候にも関わらず針葉樹林が広がっています。

熱帯林で木材として伐採される樹木としては、ラワンやチーク、マホガニー、コクタン(黒檀)などがあります。

ラワンはフタバガキ科の樹木の総称であり、加工しやすいため合板や建築資材として使われます。

チークやマホガニー、コクタンは、丈夫で質感が高いことから高級家具や内装などに使われます。

材木用途以外で利用される樹木としては、天然ゴムを採取できるパラゴムノキやパーム油を採取できるアブラヤシも熱帯林の重要な樹木作物です。

熱帯林やその木材については、次のページで詳細を解説しています。

-

参考熱帯林と林業(ラワン・チークなど)

続きを見る

温帯林

温暖で雨が降る温帯に広がる温帯林は、古くから人間によって開発されてきた森林です。

このため、温帯には林業などの目的で植林された人工林が多数見られ、本来の天然林とは異なる植生になっている場所も多いです。

日本の本州は、気候的には照葉樹林や落葉広葉樹林の気候です。

温帯の中でも気温が高い暖温帯(日本では関東以西)では、天然林は照葉樹林とよばれる常緑広葉樹(シイ(椎)やカシ(樫)など)から構成されます。

一方、温帯の中でも気温が低い冷温帯(日本では中央高地~東北地方)では、天然林は落葉広葉樹林(ブナ(橅)やナラ(楢))

冷温帯の落葉広葉樹林は針葉樹林が入り混じった混交林(混合林)を作り、寒冷な地域ほど針葉樹の割合が高くなります。

以上のように日本の天然林は広葉樹が中心ですが、暖温帯・冷温帯問わず日本の人工林は植林された針葉樹が主体です。

日本の本州では、木材として有用なスギ(杉)の人工林が各地で見られます。

さらに、暖温帯の照葉樹林の分布域では、伐採後に落葉広葉樹が侵入し、混交林(混合林)になっている場所も多いです。

温帯林の木材としては、日本では針葉樹のスギ(杉)が広く生産されています。

暖温帯の太平洋側では、高級な木材として知られるヒノキ(檜)が生産されています。

木材として使われている量は少ないですが、照葉樹林ではシイ(椎)やカシ(樫)、クスノキ(樟)、落葉広葉樹林ではブナ(橅)やナラ(楢)などがあります。

温帯林やその木材については、次のページで詳細を解説しています。

-

参考温帯林と林業

続きを見る

亜寒帯林(冷帯林)

亜寒帯(冷帯)に広がる亜寒帯林(冷帯林)は、寒冷な気候で人間に開発されずに来たため、現代でも多くの原生林(天然林)が残っています。

亜寒帯の森林は「落葉広葉樹と針葉樹の混交林」と「タイガ」の大きく2つに分けられます。

亜寒帯のうち、低緯度側の温暖な地域(大陸性混合林気候)では、「落葉広葉樹と針葉樹の混交林」が広がります。

「落葉広葉樹と針葉樹の混交林」は、冷温帯から続く落葉広葉樹林と寒冷な地域に分布する針葉樹林の混交林であり、高緯度側の寒冷な地域ほど針葉樹の割合が高くなります。

高緯度側の寒冷な地域(針葉樹林気候)では、タイガとよばれる針葉樹林が広がります。

タイガは1種類の針葉樹からなる純林であり、伐採の効率が良いため林業が盛んです。

タイガに生える樹木の種類は地域ごとに異なりますが、トウヒ(唐檜)やモミ(樅)、カラマツ(唐松)などが見られます。

亜寒帯林やその木材については、次のページで詳細を解説しています。

-

参考亜寒帯林(冷帯林、タイガ)と林業

続きを見る

関連記事

-

参考気候と植生

続きを見る

-

参考森林とは(天然林と人工林・森林の形成と遷移・構造)

続きを見る

-

参考土壌の分布と分類(成帯土壌と間帯土壌)

続きを見る

-

参考【高校地理分野】林業

続きを見る

参考文献

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

熱帯林 環境用語集 一般財団法人環境イノベーション情報機構 2025/2/6閲覧

1-1 世界の森林資源はどのくらいあるのでしょうか。 全国木材組合連合会 2025/2/6閲覧

Tropical and subtropical coniferous forests, Wikipedia 2025/2/9閲覧

マングローブ林(マングローブりん)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典 2025/3/16閲覧

『針広混交林とはどんな森林か』横井 秀一インタビュー(2021/10/6) NPO法人森づくりフォーラム 2025/2/9閲覧

熱帯林 - 持続可能な森林管理をめざして 環境儀 4 (2002) 国立環境研究所

ラワン 建築用語辞書 東建コーポレーション株式会社 2025/2/6閲覧

羽黒山のスギ並木 山形県 2025/3/16閲覧

羽黒山のスギ並木 ウィキペディア 2025/3/16閲覧