地理学は地球表面の空間におきる様々な事象を研究する学問です。

ここでは、地理学が対象とする場所の土台にあたる地球の形や大きさなどについて解説します。

地球の形

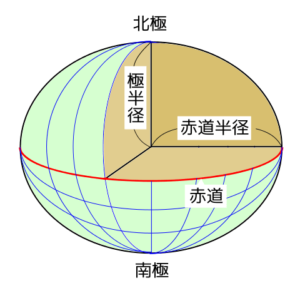

地球を楕円体としてモデル化した模式図(地球楕円体)。地球は球体に近いかたちをしているが、厳密には自転の遠心力の影響で赤道付近がふくらんだ楕円体である。このため、地球の中心から北極点までの距離(極半径)よりも、地球の中心から赤道までの距離(赤道半径)の方がわずかに長い。上の図では球体ではなく楕円体であることを強調するために、実際の地球よりも赤道が極端にふくらんでいる。出典:Wikimedia Commons, CC0, 2024/4/13閲覧

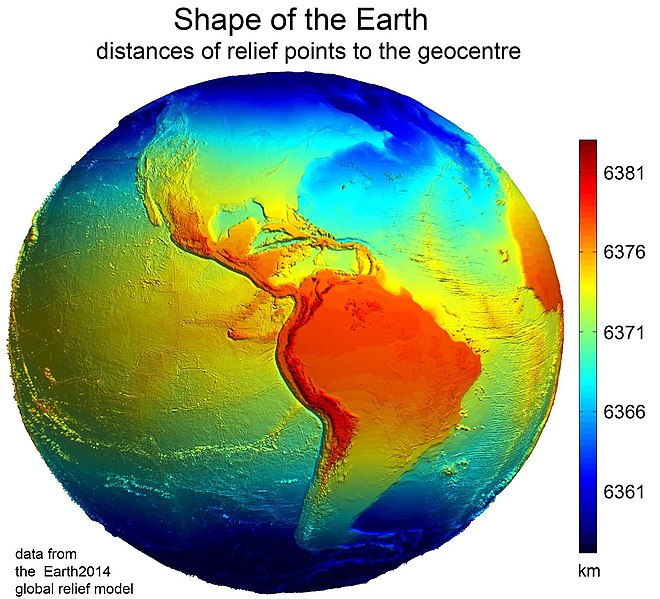

地球は厳密には球ではなく、赤道付近が膨らんだ楕円体です。

地球の中心から北極点までの距離(極半径)は6,357kmであるのに対し、地球の中心から赤道までの距離(赤道半径)は6,378kmであり、極半径より赤道半径の方がわずかに長いです。

このため地球表面を1周したときの距離(全周)で比べても、北極と南極を通る全周(40,009 km)よりも赤道を通るの全周(40,075 km)の方がわずがに長くなります。

この原因は、地球は北極点と南極点を通る直線(地軸)を自転軸として回転しているためです。

地球が自転する際に、赤道付近は遠心力で地面が地球の外側方向に引っ張られてふくらむため、赤道半径が少しだけ長くなります。

地球表面を地球の中心からの距離で色分けした図。赤色ほど地球の中心から遠く、青色ほど近い。地球は赤道付近が遠心力により若干ふくらんだ楕円体である。そのため、赤道付近の陸地(南アメリカ大陸北部)は低地であっても赤色であるのに対し、北側に位置するロッキー山脈(北アメリカ大陸北西部)は平均標高が2,000mを超えるにも関わらず大部分が青色~黄色であり、赤道直下の低地よりも地球の中心に近い。出典:Wikimedia Commons, ©Geodesy2000, CC BY-SA 4.0, 2024/4/19閲覧

地球の大きさ

地球の大きさについて次の表にまとめます。

| 全周(円周) | 4万 km |

| 半径 | 6,400 km |

| 表面積 | 5.1億 km2 |

これらの値は、暗記しなくても計算で求められます。

なぜなら、長さを表すキロメートルという単位は、元々赤道から北極までの距離の1万分の1と定義されていたのです。

現在の定義は異なりますが、おおよその値を計算するには問題ありません。

赤道から北極までの長さは地球の円周の4分の1なので、地球の円周は4万 kmです。

円周がわかると半径がわかります。

円の半径と円周の関係の公式は次の通りです。

半径×2π = 円周

上記公式に円周の1万 kmをあてはめると、地球の全周はおよそ6,400 kmです。

次に半径から表面積を求めます。

球の半径から表面積を求める公式は次の通りです。

4π×(半径)2 = 表面積

上記公式に地球の半径6,400 kmをあてはめると、地球の表面積は5.1億 km2です。

ちなみに、地球が完全な球体でない(厳密には赤道がふくらんだ楕円体)にも関わらず球の公式を使うことができるのは、地球の全周が4万 kmもあるのに対し、2つの全周の差はわずかに66 kmと無視できるほど小さいためです。

関連記事

-

参考地球の自転と公転(地軸の傾きと四季)

続きを見る

-

参考地球平面説と地球球体説(地球の形の議論の歴史)

続きを見る

-

参考緯度と経度(重要な緯線と経線)

続きを見る

-

参考陸地と海洋(大陸と外洋を大まかに理解)

続きを見る

参考文献

地理学(ちりがく)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2021/1/9閲覧

地球(チキュウ)とは? コトバンク デジタル大辞泉、日本大百科全書(ニッポニカ) 2024/4/13閲覧

地球楕円体 ウィキペディア 2024/4/13閲覧

地球の大きさ(周長や半径)を覚える必要はない 330K INFO 2021/1/5閲覧

知っているようで知らない地球トリビア1〈地球の基礎知識・大きさ、重さ〉 tenki.jp 2021/1/5閲覧