地球上の位置は緯度と経度という数値を使って表現できます。

緯度と経度がわかれば、地球上のどの場所なのかが正確に定まります。

このページでは、緯度と経度について解説し、重要な緯線や経線を紹介します。

緯度と経度

数学で2次元グラフ上の位置を表現する方法として、x軸とy軸の2つの数値を組み合わせた「座標」という数値情報が使われます(例:(x, y)= (2, 1))。

地球は3次元の球体(厳密には赤道が遠心力で膨らんだ楕円体)ですが、地球表面の場所は2次元の曲面(曲がった平面)なので2次元グラフ同様に2つの数値を組み合わせて位置を表現できます。

地球上の位置を表現するために使われる座標が緯度(いど)と経度(けいど)です。

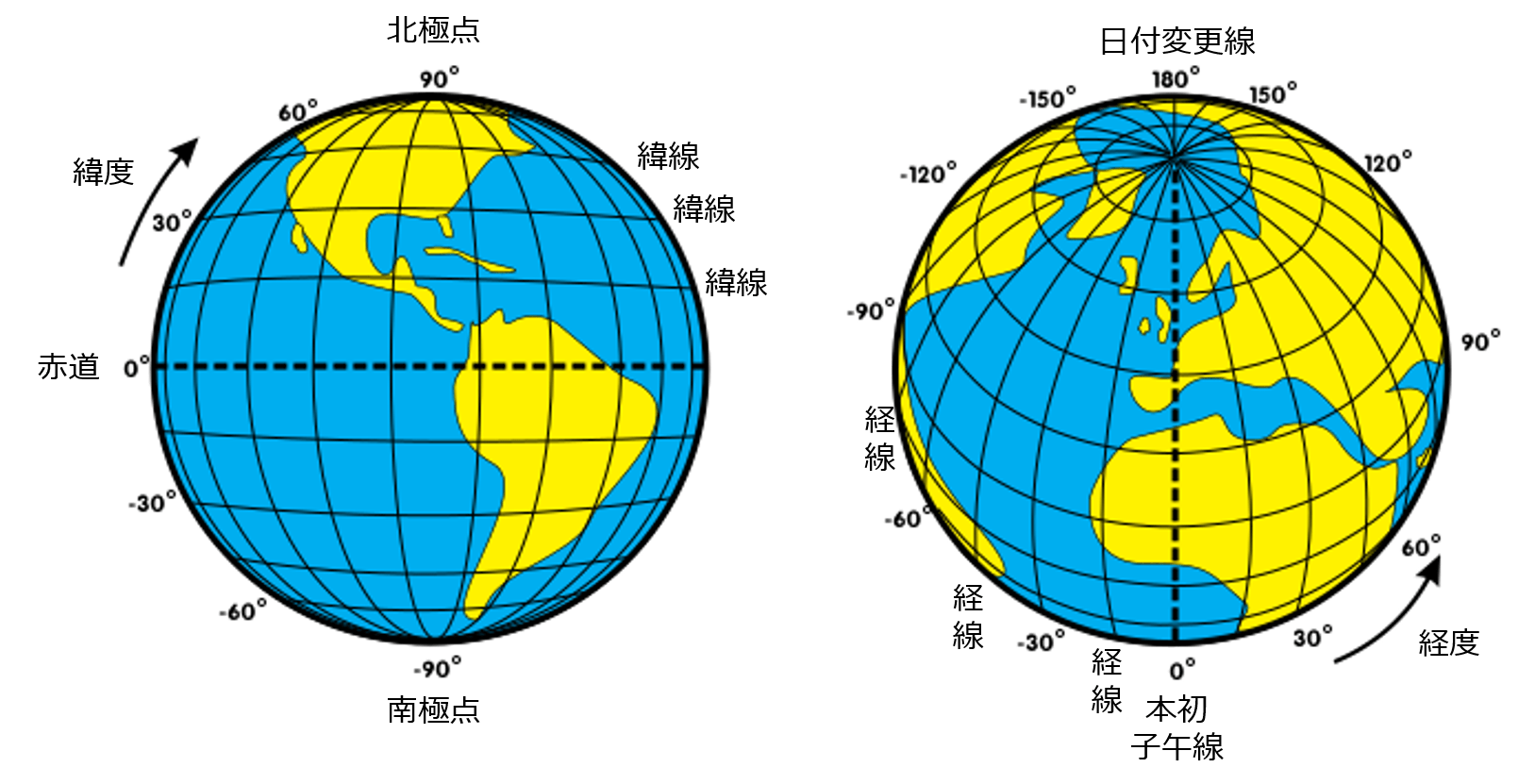

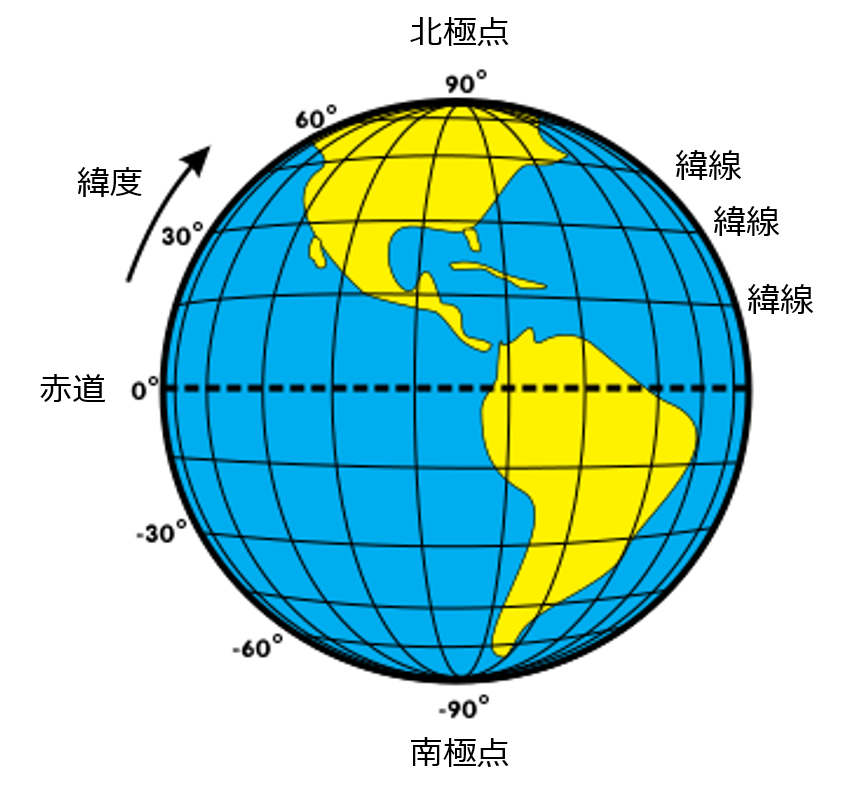

緯度は地球上の南北の位置を表す座標であり、赤道を緯度0°、北極点と南極点を緯度90°として数値を割り振った座標です。

赤道を基準として北側(北半球)の緯度を北緯(ほくい)、南側(南半球)の緯度を南緯(なんい)といいます。

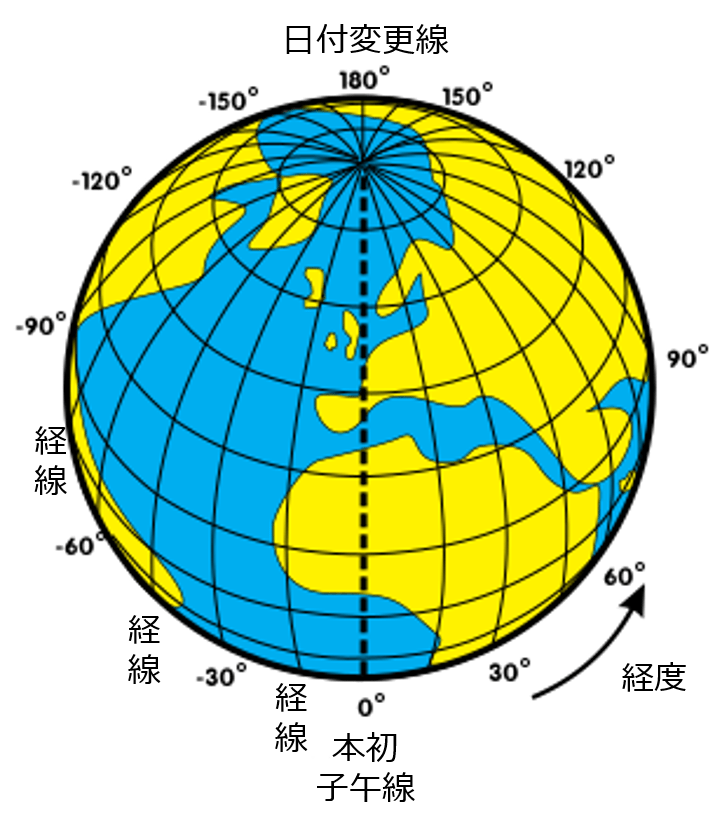

一方、経度は地球上の東西の位置を表す座標です。

経度はイギリスのロンドンにあるグリニッジ天文台を経度0°(本初子午線)とし、東西に0°から180°の数値を割り振った座標です。

イギリスから見て地球の裏側にあたる太平洋上に経度180°(日付変更線)が存在します。

経度0°(本初子午線)より東側の経度を東経(とうけい)、西側の経度を西経(せいけい)といいます。

参考

緯度はなぜ90°、経度はなぜ180°までなのか

緯度が0-90°、経度が0-180°なのは、地球を1周したときに360°になるように数値を割り振ったためです。

緯度と経度は「角度」に対応しているため、どちらも度(°)という角度の単位で表されます。

南北に地球を1周すると、赤道(緯度0°)と北極/南極(緯度90°)の間を4回通ります(赤道から北極、北極から赤道、赤道から南極、南極から赤道)。

このため、赤道と北極/南極の間は、360°/4 = 90°に割り振っています。

これは、赤道が通る平面(赤道面)から見て角度90°にあたる場所が北極点/南極点(緯度90°)になることと対応しています。

一方、地球を東西に1周すると、本初子午線(経度0°)と日付変更線(経度180°)の間を2回通ります(本初子午線から日付変更線、日付変更線から本初子午線)。

このため、本初子午線と日付変更線の間は、360°/2 = 180°に割り振っています。

これは、地球を輪切りにすると本初子午線と日付変更線が同一平面上に存在する(=お互いに角度180°の位置に相当する)ことに対応しています。

参考

緯度と経度の表現方法

1°の60 分の1を分といい、1分の60分の1を秒といいます。

1秒は地表の距離にするとおよそ30 mに相当します(日本の場合、地球上の位置により異なる)。

緯度や経度はこれらの単位を使って、35°39'17" N(北緯35度39分17秒)、139°44'40" E(東経139度44分40秒)という形式で表現します。

最後のアルファベットは方角を表すもので、N (north, 北)とE (east, 東)を表しています。

南緯と西経も同様に、S (south, 南)とW (west, 西)で表します。

緯度

緯度は地球上の南北の位置を示す座標(数値)です。

赤道を緯度0°、北極点と南極点を緯度90°と定義して、その間の地点がどれくらい北(南)にあるかを表します。

赤道を基準として北側を北半球、南側を南半球といいます。

緯度の値が大きく北極や南極に近いことを高緯度、緯度の値が小さく赤道に近いことを低緯度といいます。

北半球の緯度を北緯、南半球の緯度を南緯といいます。

地球上の同じ緯度の場所を結んだ線を緯線といいます。

緯線は地球上をぐるっと一周しますが、緯度によりその長さが全然違います。

赤道では、約4万kmもあるのに北極点や南極点では1つの点になります。

以下では、回帰線と北極圏・南極圏について紹介します。

緯度は北緯と南緯の2種類があるため、回帰線と極線はどちらも北半球と南半球に1ヶ所ずつあります。

回帰線

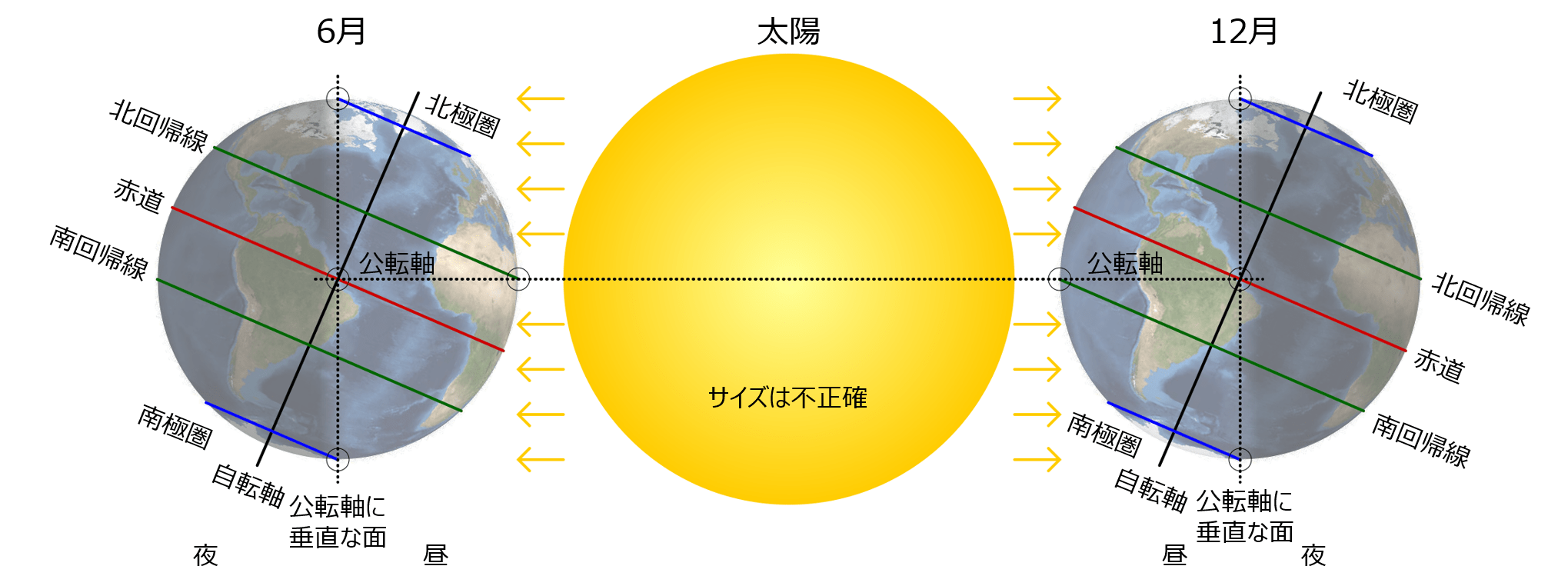

23°26' の緯線のことを回帰線といいます。

23°26'は地球の自転軸の傾きの角度と同じです。

北半球の回帰線を北回帰線、南半球の回帰線のことを南回帰線といいます。

地表から見た太陽は赤道付近の真上に位置しますが、太陽が最も高緯度側に位置する場所が回帰線です。

北半球の夏(南半球の冬)である6月下旬(北半球の夏至)には太陽は北回帰線上に位置し、北半球の大部分で太陽の位置が最も真上に近くなります(南半球では最も遠くなる)。

逆に南半球の夏(北半球の冬)である12月下旬(北半球の冬至)には太陽は南回帰線上に位置し、南半球の大部分で太陽の位置が最も真上に近くなります(北半球では最も遠くなる)。

太陽は1年かけて、

赤道(の真上)(3月)→北回帰線(6月)→赤道(9月)→南回帰線(12月)→赤道(3月)

というように動いています(正確には地球上から見た太陽の位置が動いています)。

北極圏・南極圏

北緯66°33'(北極線)より北側を北極圏といい、南緯66°33'(南極線)より南側を南極圏といいます。

この緯度は90°から地球の自転軸(地軸)の傾き23°26'を引いたものです。

北極圏や南極圏は太陽から受け取るエネルギーが少ないため気温が低いです。

特に南極圏には南極大陸が位置するため、非常に寒冷な気候です。

一方、北極圏は北極海が広がるため、海の影響で南極圏よりは温暖な気候です。

北極圏と南極圏は地球の自転軸の傾きの影響を最も強く受ける地域です。

夏には地球の自転軸の傾きのせいで1日中太陽から隠れず、深夜でも明るい白夜(びゃくや)になります。

一方冬には、一日で最も太陽から近い正午でも太陽の影になっており、真昼でも太陽が地平線の下に隠れて薄暗い極夜(きょくや)になります。

北極圏や南極圏は寒冷なので人が住んでいない地域(アネクメーネ)が多いです。

しかし、暖かいメキシコ湾流の影響で高緯度ながら温暖なノルウェー北部などでは都市が見られます。

経度

緯度が地球上の南北の位置を示すのに対し、東西の位置を示すのが経度です。

地球上の同じ経度の場所を結んだ線を経線といいます。

緯度が赤道と北極点/南極点という物理的に意味がある場所を基準にしているのに対し、地球の東西には目安となるものはありません。

そこでイギリスのグリニッジ天文台を通る経線を基準として、ロンドンより東側を東経0°〜180°、西側を西経0°〜180°というように経度を決めています。

円の角度は360°なので東経と西経を足してちょうど360°になるようになっています。

このため、東経0°と西経0°、東経180°と西経180°は同じ場所にある経線です。

経度0°の経線を本初子午線(ほんしょしごせん)といい、経度180°の経線を日付変更線といいます。

本初子午線を基準として東側(東経0°~180°)を東半球とよび、西側(西経0°~180°)を西半球とよびます。

本初子午線

本初子午線(ほんしょしごせん)はロンドン(イギリス)のグリニッジ天文台を通る経線のことで、この経線が経度0°と定義されています。

子午線(しごぜん)は経線の別称であり、昔の日本人が方角を十二支で表していたことに由来します。

360°を12分割し、真北を子(ね)の方角とし、丑、寅、卯(真東)、辰、巳と30°ずつ進み、真南は午(うま)の方角になります。

子の方角(真北)と午の方角(真南)を結ぶ線なので子午線といいます。

本初子午線を基準に東西に向かって経度が1°、2°と増えていくので、スタート(本初)の子午線という意味で本初子午線といいます。

参考

本初子午線の制定と補正

本初子午線は1884年にアメリカのワシントンで25カ国が集まって開かれた国際子午線会議で制定されました。

当時は、厳密にグリニッジ天文台を通るグリニッジ子午線とよばれる経線が経度0°の本初子午線として制定されました。

しかし、1980年になると、本初子午線を100mほど東に動かす補正が行われました。

昔は、天体観測の際の角度の基準として重力の方向を利用していました(重力と真逆の方向を真上と定義)。

しかし、その後のGPSが登場し、地球の周囲を周回する複数のGPS衛星との距離を測定することで、地球上の位置情報を重力に頼らずに決定できるようになりました。

GPSでは地球を楕円体とみなし、地球の中心点からの方向を基準として地球上のある地点の「真上」の方角を決定します。

その結果、GPSから決定した「真上」と重力から決定した「真上」がグリニッジ天文台の場所では一致しないことが明らかになりました。

そこで、この問題を解消するために、本初子午線を約100mほど東にずらしてつじつまが合うようにしました。

グリニッジ子午線から東に約100m動かされた現在の本初子午線のことをIERS基準子午線とよびます。

IERSは地球や天体観測の基準となるルールを定めたり世界の時間を決める国際機関であり、国際地球回転・基準系事業(International Earth Rotation and Reference Systems Service)の略称です。

100m程度の補正は地球全体のサイズから見ると非常に小さいため、IERS基準子午線を理解しつつも「本初子午線はグリニッジ天文台を通る」や「グリニッジ子午線=本初子午線」と言われることがあります。

日付変更線

太平洋上(日本とハワイの間)にある経度180°の経線は日付変更線とよばれ、この経線の東西で日付が1日違います。

日付変更線を東から西に越えると日付が1日進み、西から東に越えると日付が1日戻ります。

このため、日付変更線の西側が世界で最も早い時刻となり、逆に東側は世界で最も遅い時刻になります。

地球上では太陽は東から昇るため、より東にある地点のほうが先に朝をむかえます。

そのため東に進めば進むほど時刻が早くなっていくのですが、時計の針を動かしながら地球を一周して同じ場所に戻ると24時間(丸一日)早い時刻になってしまいます。

この矛盾を解消するため、人為的に日付変更線を定めてその東西で24時間の時差をつくっています。

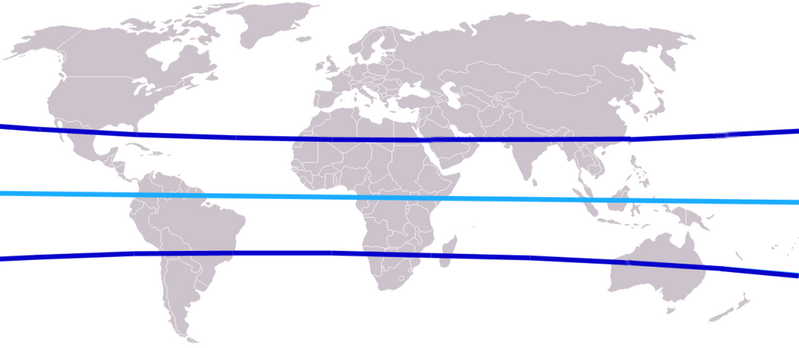

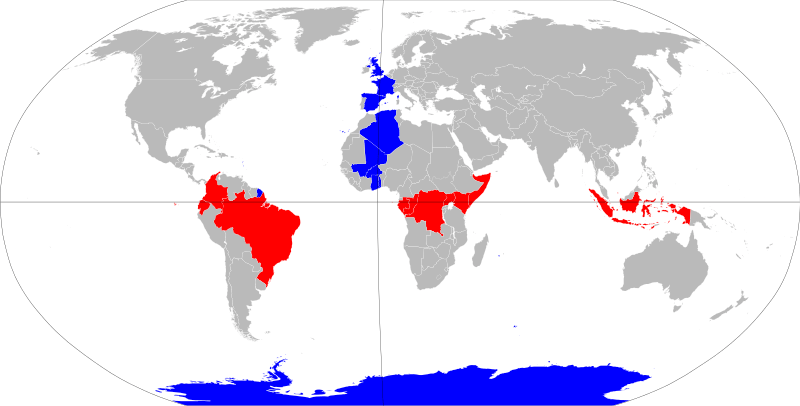

日付変更線は経度180°の経線にそって引かれているのですが、一部に一致しない場所があります。

下の地図の黒線が日付変更線です。

経度180°の経線の大部分は海上にありますが、シベリアの東端などごく一部は地上を通過しています。

陸上で24時間の時差があると住民の生活に支障が出るため、このような場所では日付変更線を国境までずらして、国内で24時間の時差が出ないように調整しています。

参考

世界一早く日付が進む国・キリバス

上の地図の中央部に黒色の日付変更線が大きく東に突き出ている場所があります。

この場所にある島国キリバスは、180°の経線の東西に国土が広がっています。

そのため、昔はそれぞれの場所に合わせて標準時を設定していたため、国の東西で24時間の時差がありました。

その影響で国の東西で仕事の連絡をとるのが大変でした。

日付変更線の西側が月曜日のときに東側は日曜日で休日になり、東側が金曜日のときには西側は土曜日で休日になるため、日付変更線の東西で連絡をとれる平日は週に4日しかありませんでした。

そこで、1995年に日付変更線を東側の国境まで動かし、東西の日付を統一しました。

その際、キリバス東部は経度に合わせて時刻を設定したため、ロンドン(本初子午線)より14時間も時刻が早い場所ができました。この結果、キリバス東部は世界で一番早く21世紀をむかえる場所として話題になりました。

さらに、世界で一番早く21世紀をむかえるということで、キリバスの最東端のカロリン島はミレニアム島と名づけられました。

関連記事

-

参考地球の自転と公転(地軸の傾きと四季)

続きを見る

-

参考陸地と海洋(大陸と外洋を大まかに理解)

続きを見る

-

参考標準時と時差(時刻のルールと時差の計算)

続きを見る

-

参考GISと地理空間情報の活用(位置情報・WebGIS・ビッグデータ)

続きを見る

参考文献

緯度(いど)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、改訂新版 世界大百科事典 2024/4/11閲覧

経度(けいど)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2024/4/11閲覧

秒 (角度) ウィキペディア 2021/1/6閲覧

日本付近の経度1秒の実距離 古都の片隅で… 2021/1/6閲覧

緯度経度とは? 株式会社パスコ 2021/1/6閲覧

回帰線(かいきせん)とは? コトバンク デジタル大辞泉、日本大百科全書(ニッポニカ) 2024/10/23閲覧

季節がある理由についてわかりやすく Star Walk 2 2024/10/23閲覧

暦Wiki/季節/季節はなぜ変化するのか? 国立天文台 2024/10/23閲覧

Season, Wikipedia 2024/10/23閲覧

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

Malys et al., Why the Greenwich meridian moved, J. Geod., 89, p1263–1272 (2015)

propella(Takashi Yamamiya) グリニッジ天文台に本初子午線は存在しない Qiita 2024/4/17閲覧

用語集 国土地理院 2024/4/17閲覧

キリバス 国際機関 太平洋諸島センター 2021/1/7閲覧