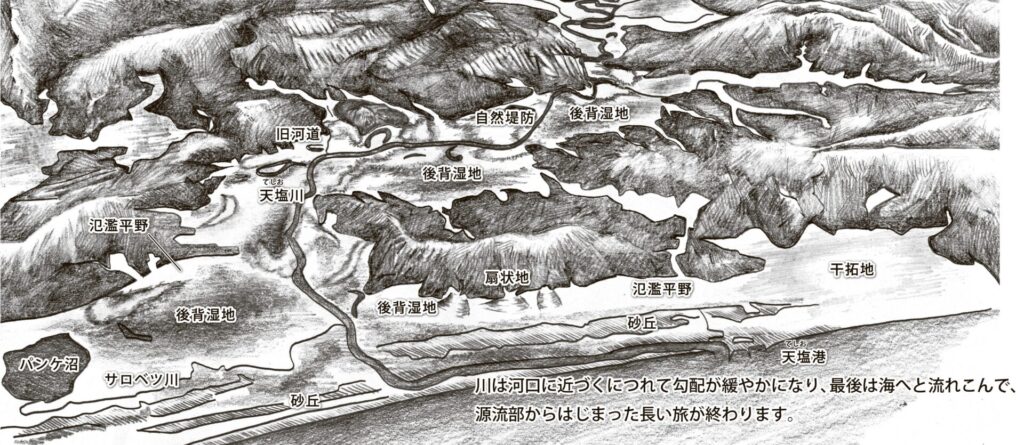

河川の下流部には、氾濫原(はんらんげん)と呼ばれる広大な低地が広がります。

氾濫原では、川の両岸に自然堤防が形成され、その後ろには後背湿地とよばれる水はけが悪い低地が見られます。

ここでは、氾濫原に広がる地形について解説します。

河川がつくる各地形については、次のリンク先をご覧下さい。

【河川がつくる地形:上流・中流・谷口・下流・河口】

下流部の地形

河川の下流部では、高低差が小さい平坦な場所を流れるため、侵食や運搬の作用よりも堆積作用が強くはたらきます。

川の水は少しでも低い場所を流れようとするため、平野では川の流れは蛇行(だこう)し、大雨が降れば洪水を起こし、周囲の低地が冠水します。

このように、洪水の際に川の水があふれて冠水する低地を氾濫原(はんらんげん)とよびます。

氾濫原では、洪水のたびに上流から運ばれてきた土砂が堆積し、川の周囲に沖積平野(ちゅうせき-)とよばれる平坦地が形成されます。

沖積平野は、谷口の扇状地から河口の三角州までを含む河川の堆積作用によって形成された平野です。

以下では、氾濫原と氾濫原で見られる地形(自然堤防、後背湿地、三日月湖、天井川)について解説します。

氾濫原

氾濫原(はんらんげん、氾濫平野)とは、洪水時に河川の水があふれて冠水する低地のことです。

洪水のたびに上流から運ばれてきた土砂が氾濫原一帯に堆積するため、表層は河川の堆積物に覆われ、起伏が小さい平坦地です。

氾濫原に河川の堆積物が堆積して形成された平野を沖積平野(ちゅうせき-)とよび、氾濫原とほぼ同じ意味で使われます。

このため、氾濫原と言うと一般的には下流部の沖積平野における氾濫原を指しますが、河川中流部においては谷底平野が(洪水時に冠水するという意味で)氾濫原に相当します。

氾濫原は起伏が小さい平坦地なので、氾濫原を流れる河川は少しでも低い場所へめがけて蛇行(だこう)します。

洪水で流路が変わることもあり、河川の一部が取り残されて湖となった三日月湖(河跡湖)が点在します。

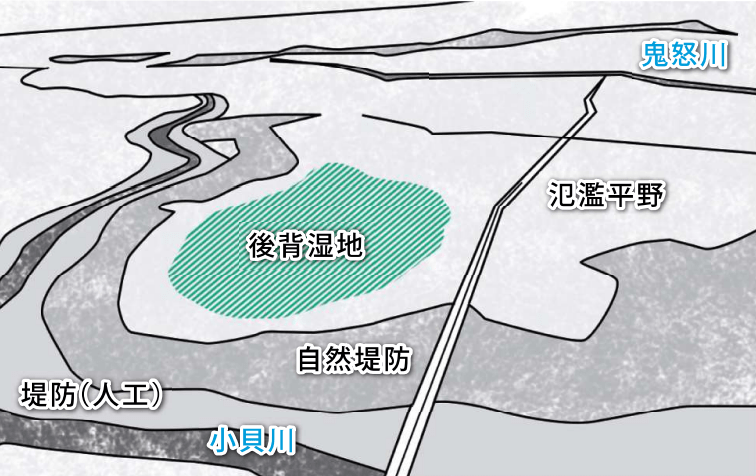

氾濫原の中で見られる地形としては、河川の両岸に沿う小高い丘である自然堤防、自然堤防の外側に広がる水はけが悪い低地である後背湿地が見られます。

以下では、氾濫原に形成される地形として自然堤防、後背湿地、三日月湖(河跡湖)、天井川について順に取り上げます。

自然堤防

自然堤防とは、氾濫原を流れる河川に沿うように形成された高さ数十cm~数m程度の小高い堤防上の地形です。

人工的に建設された「人工」堤防に対し、人間の手によらず自然に形成されたことから「自然」堤防と呼ばれます。

大雨による洪水時に河川が氾濫すると、土砂を含んだ大量の水が周囲に広がります。

しかし、洪水の水が河川から離れると、水が拡散して急速に水深が浅くなり、川が土砂を運びきれなくなりその場に堆積していきます。

このため、川のすぐ両側には重い砂礫が堆積し、離れた場所には軽い粘土などが堆積します。

洪水のたびに堆積が繰り返されると、川の両岸にはどんどん砂礫が積みあがっていき、やがて堤防上の地形が形成されます。

自然堤防は、周囲より数メートル高いために水はけがよく、古くから集落や畑として利用されてきました。

氾濫原自体が水害に弱い地形ですが、その中でも標高が低く水がたまりやすい後背湿地と比べ、高台のため水害に比較的強く水はけも良い自然堤防上は集落として利用されてきました。

後背湿地

後背湿地とは、氾濫原で自然堤防の背後にできる水はけが悪い低地のことです。

自然堤防は後背湿地よりも数十cm~数メートル高いため、洪水時に後背湿地が一度浸水すると、水は自然堤防を越えて川に戻ることはできません。

そのため、後背湿地は水はけが悪く、湿地が広がり、沼地が点在します。

水はけが悪い後背湿地は、主に水田として利用されてきました。

現在では、農業用水路や排水設備の整備が進み、後背湿地でも新興住宅地が立地したり、自然堤防上でも水田として利用される例もあります。

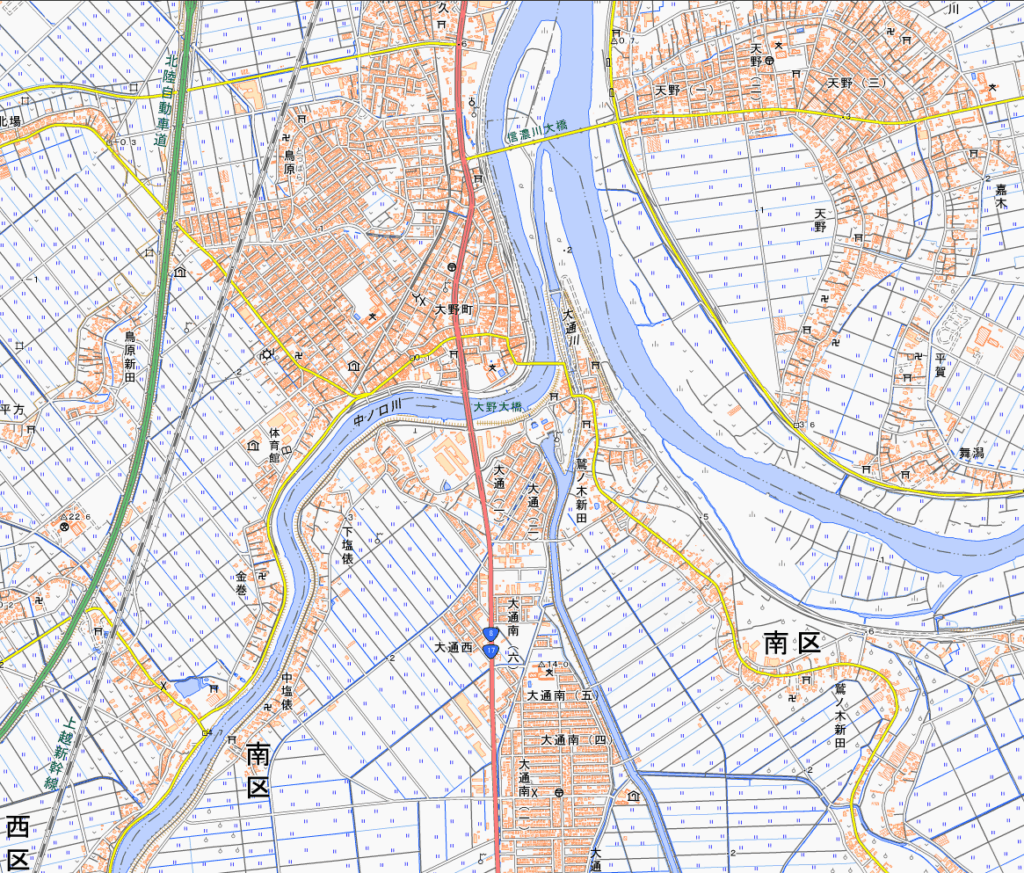

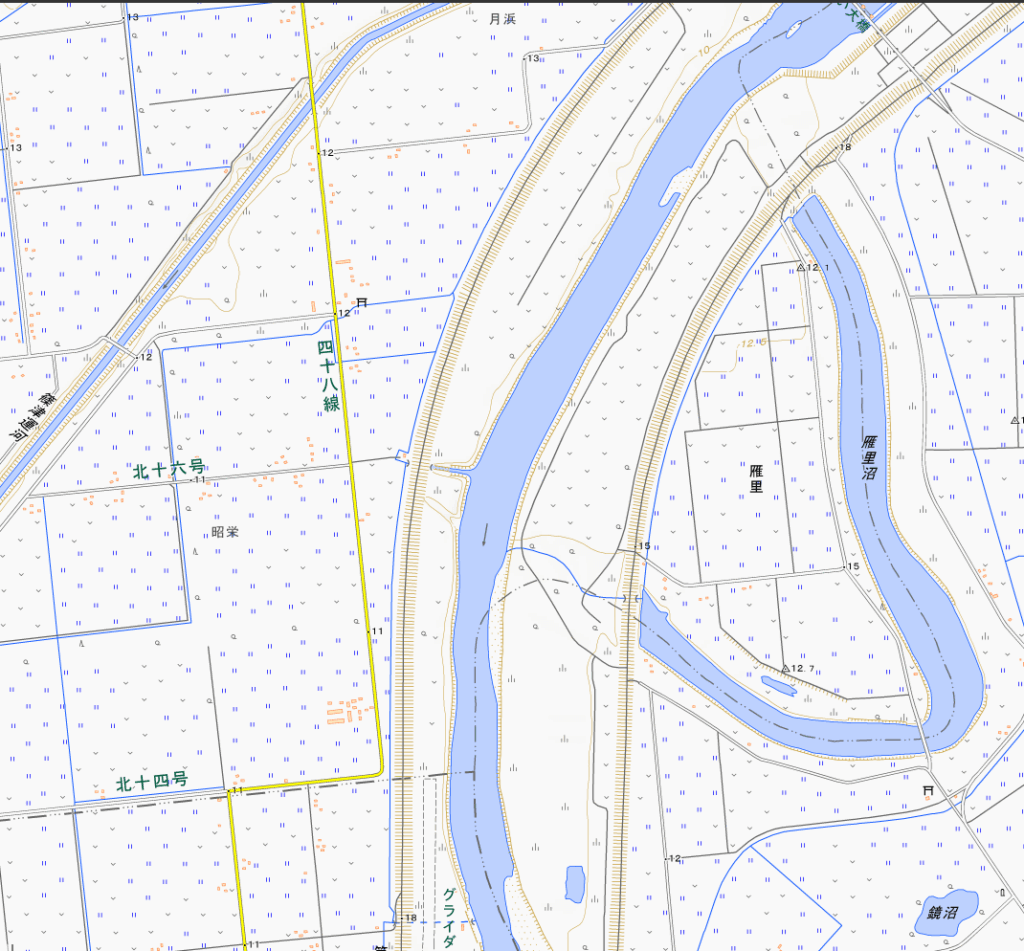

三日月湖

三日月湖(みかづきこ)とは、氾濫原で蛇行した河川が洪水などで流れが変わり、元の河道が本流と切り離されて形成された三日月状の湖です。

三日月湖は河跡湖(かせきこ、昔は河川の一部であった湖)の一種です。

沖積平野は平坦なため、川は少しでも低い所を目指して氾濫原を蛇行しながら流れます。

しかし、ひとたび洪水がおきると、水の勢いでカーブを突き破って川の流れを短絡(ショートカット)し、新しくできたショートカットの方が本流になることがあります。

遠回りしていた元の河道は、もはや上流から水が流れてこなくなり、川の本流との境目には土砂が堆積して本流と切り離されてしまいます。

このようにして、川から切り離されて湖と化した旧河道を河跡湖といいます。

河跡湖の中で三日月状の形をしているものを三日月湖といいます。

河跡湖の多くは三日月状の形をしているため、三日月湖は河跡湖と同じものとして扱われることもあります。

三日月湖は、石狩川(北海道)やミシシッピ川(米国中央部)など大河川が流れる平野に多く形成されます。

石狩川が流れる石狩平野では、治水(水害防止)のために蛇行した河川を直線状に改修してきたため、直線状に流れる河川(本流)と人工堤防で切り離された三日月湖(旧河道)が多数見られます。

天井川

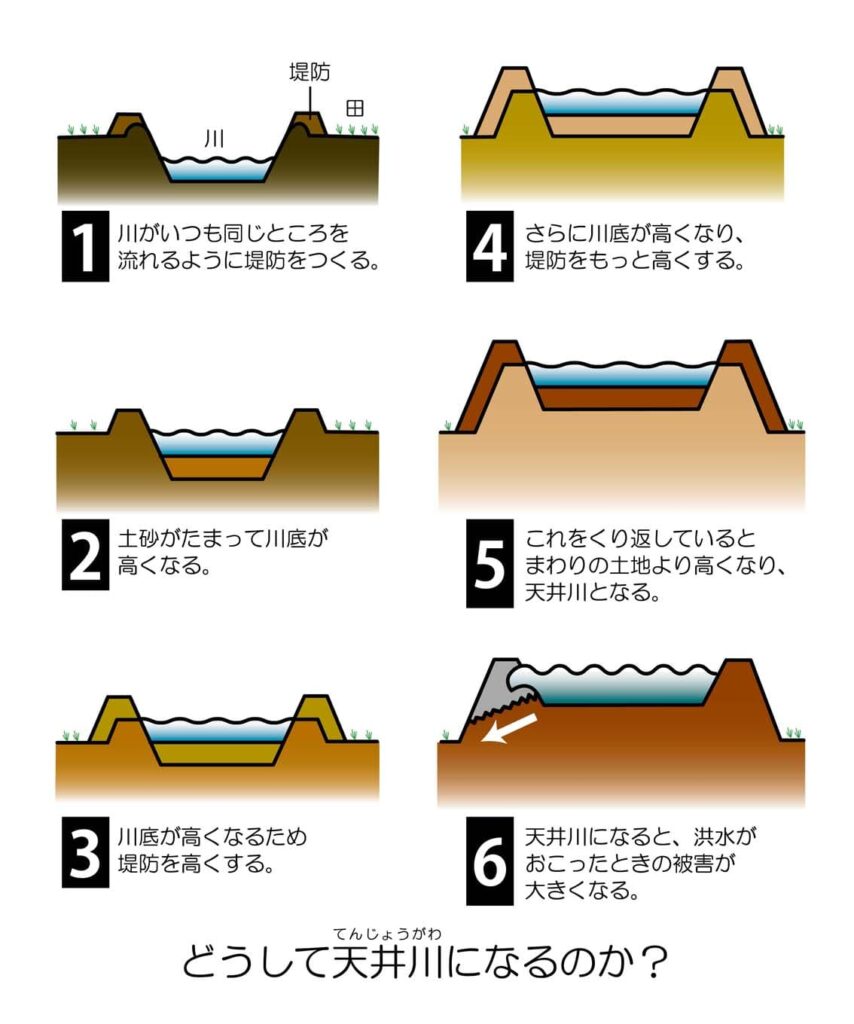

天井川とは、川底が周囲の平地よりも高い位置にある河川のことをいいます。

氾濫原ではたびたび洪水が発生するため、水害を防ぐために河川の両側に堤防を建設すると、川から周囲に土砂が流れなくなります。

行き場を失った土砂は堤防の内側に堆積するようになり、河床(かしょう、川底)が高くなります。

すると、今までの高さの堤防では氾濫を防げなくなり、さらに堤防を高くすると河床はさらに高くなるという悪循環が生まれます。

このようにして周囲の土地よりも河床が高くなった河川を天井川といいます。

天井川が氾濫をおこすと、川の水が低い陸地側に流れてしまうため、浸水が長引き被害が大きくなります。

そのため、近年日本では河川の拡幅や付け替えなどの改修を進めています。

日本の天井川の約半数は関西地方に集中し、全体の3分の1は滋賀県に集中しています。

関連記事

-

参考河川がつくる地形(侵食・運搬・堆積と上流から河口までの地形)

続きを見る

-

参考堆積平野とその分類(沖積平野・海岸平野)

続きを見る

-

参考沖積平野と台地(洪積台地)・丘陵

続きを見る

-

参考三角州の形成と分類(鳥趾状・円弧状・カスプ状三角州)

続きを見る

参考文献

川の地形とは 国土地理院 2025/8/11閲覧

山から海へ川がつくる地形 国土地理院 2025/8/11閲覧

氾濫原(ハンランゲン)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/8閲覧

沖積平野(チュウセキヘイヤ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/8閲覧

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

石狩平野(イシカリヘイヤ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/9/9閲覧

自然堤防(シゼンテイボウ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/9閲覧

後背湿地(コウハイシッチ)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/11閲覧

三日月湖(ミカヅキコ)とは? コトバンク 百科事典マイペディア、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/12閲覧

河跡湖(カセキコ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/9/12閲覧

~天井川と洪水1~ 大阪府柏原市 2025/9/12閲覧

天井川(テンジョウガワ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、百科事典マイペディア、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/9/12閲覧

天井川 ウィキペディア 2025/9/12閲覧

危険な「天井川」 全国に240 (2014年9月16日) NHK NEWS WEB 2014年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ 2025/9/13閲覧