西日本を中心とした暖温帯(温帯のうち比較的暖かい地域)では、椎(シイ)や樫(カシ)などの常緑広葉樹からなる照葉樹林が広がる気候です。

このページでは、照葉樹林とその分布、利用、樹種(シイ、カシ、クスノキ)について紹介します。

照葉樹林とは

照葉樹林は、常緑広葉樹を主体とする温帯の森林(温帯林)で、大陸東岸の(温帯の中では)低緯度地域で発達します。

照葉樹林の木々の葉はクチクラ層が発達して光沢があるため、「照葉」樹林とよばれます。

照葉樹林は温暖で降水量が多い場所に広がるため、樹木の枝葉が密に生い茂り、林床(地表)は薄暗いという特徴があります。

照葉樹林が広がる気候は、温暖で降水量が豊富なので農業に適しており、古くから人間によって開発されてきた地域です。

このため、天然林はあまり残っておらず、人間の手によって伐採されて環境が変わったり、資源として有用や樹木が植林されて人工林になっている場所も多いです。

日本では、西日本を中心に関東以西の暖温帯(温帯の中でも特に暖かい地域)で照葉樹林が分布する気候ですが、現在でも照葉樹林として残っている場所はわずかです。

照葉樹林の樹種としては、シイ(椎)やカシ(樫)などが多く、ほかにクスノキ(樟)やツバキ(椿)が見られます。

照葉樹林の分布

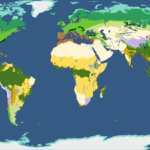

照葉樹林は、大陸東岸の(温帯の中では)低緯度地域に分布します。

気候帯としては温暖冬季少雨気候(Cw)~温暖湿潤気候(Cfa)にあたり、大陸東岸の熱帯雨林(熱帯多雨林)と温帯の落葉広葉樹林の間に存在します。

同じ低緯度地域でも、大陸西岸では夏に非常に乾燥する地中海性気候(Cs)に適応した硬葉樹林が広がるのに対し、大陸東岸では季節風(モンスーン)の影響で十分な降水があるため、樹木の枝葉が密に生い茂る照葉樹林が発達します。

具体的な地域としては、東アジアの関東以西(山間部は西日本中心)~台湾~中国の華中~雲南省(中国西南部)~東南アジア・ヒマラ山脈東部の山岳地帯に分布します。

照葉樹林の利用

照葉樹林は人為的な伐採が進み、都市や田畑として開発されてきたため、現在では森林として残っている場所は限られています。

かつて、照葉樹林が広がる西日本では、村で共同管理して薪(まき)や木炭を得るための里山林として照葉樹林が利用されてきました。

里山林では薪や炭を作るための薪炭材(しんたんざい)として照葉樹林を伐採するため、空いた場所にクヌギやコナラなどの落葉広葉樹が侵入して混交林となります。

さらに戦後の日本では、照葉樹林の分布域であっても既存の森林を伐採し、成長が早く木材として加工しやすいスギ(杉)やヒノキ(檜)などの針葉樹を大量に植林して林産資源として活用するようになりました。

かつては村の共同管理だった里山林も現在では個人が分割して所有する形態に変わり、さらには産業構造の変化や安価な輸入材の台頭による林業の衰退も相まって、次第に管理されない場所も増えてきました。

さらに、宅地や道路などの人為的な開発は進み、照葉樹林の分布は細切れになり失わていきました。

このため、現存する照葉樹林の少なさも相まって、照葉樹林は活用すべき林産資源というよりも保護して後世に残すべき貴重な自然だと見なされています。

九州地方では南部を中心に今でも照葉樹林が残っており、特に日本最大級の照葉樹林である綾の照葉樹林(宮崎県中部・綾町)では、照葉樹林の保護・復元活動が行われています。

なお、森林としての照葉樹林は失われていますが、照葉樹林を構成する樹木の多くは現存し、落葉広葉樹との混交林の中で生育しています。

照葉樹林の樹種と木材

照葉樹林を構成する樹木としては、シイ(椎)やカシ(樫)、クスノキ(樟)などがあり、これらは林産資源として活用されてきました。

シイ(椎)

シイ(椎)は、日本では西日本を中心に関東以西の暖温帯(温帯の中でも特に暖かい地域≒亜熱帯)で見られるブナ科の常緑広葉樹です。

カシ(樫)とともに、日本の照葉樹林を構成する主要な樹木です。

日本では昔から燃料用の薪炭材(しんたんざい)や建築資材として使われてきました。

湿気に強いことから、建築物の土台や鉄道の線路の下に敷く枕木などにも使われます。

カシ(樫)

カシ(樫)は、日本では西日本を中心に関東以西の暖温帯(温帯の中でも特に暖かい地域≒亜熱帯)で見られるブナ科の常緑広葉樹です。

シイ(椎)とともに、日本の照葉樹林を構成する主要な樹木です。

木材としてのカシは非常にかたく強度があり、耐久性・耐水性があります。

このため、強度を活かして道具類(木刀、木づちなど)に加工されたり、耐水性を活かして船舶にも使われてきました。

また、冬でも落葉しない常緑樹の高木であるため、風を防ぐための防風林や屋敷林として植えられることもあります。

クスノキ(樟)

クスノキ(くす、樟)は、日本や台湾、中国に分布する常緑広葉樹です。

日本では、西日本を中心に関東以西の暖温帯(温帯の中でも特に暖かい地域≒亜熱帯)で見られます。

クスノキは大木になりやすく、神社の境内に生える御神木として大切にされている木もあります。

クスノキは、枝葉を砕いて蒸留することで、樟脳(しょうのう、カンフル)という有機化合物が得られることで有名な樹木です。

樟脳は防虫剤として使われるほか、医薬品の成分(強心剤)やセルロイド樹脂の原料としても利用されてきた物質です。

また、木材としてのクスノキは樟脳成分の影響で防虫・耐朽性が高いことから、家具や仏像、楽器の材料などに使われてきました。

関連記事

-

参考温帯林と林業

続きを見る

-

参考気候と森林の分布(熱帯林・温帯林・亜寒帯林)

続きを見る

-

参考気候と植生

続きを見る

-

参考温帯の気候1(地中海性気候と温暖冬季少雨気候)

続きを見る

参考文献

Temperate forest, Wikipedia 2025/2/11閲覧

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

綾の照葉樹林 九州森林管理局 林野庁 2025/2/11閲覧

Taiheiyo evergreen forests, Wikipedia 2025/2/11閲覧

Nihonkai evergreen forests, Wikipedia 2025/2/11閲覧

照葉樹林(ショウヨウジュリン)とは? コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/2/11閲覧

照葉樹林 環境用語集 一般財団法人環境イノベーション情報機構 2025/2/11閲覧

硬葉樹林(コウヨウジュリン)とは? コトバンク デジタル大辞泉、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/2/10閲覧

Laurel forest, Wikipedia 2025/2/11閲覧

日本における木材利用の歴史~森林の荒廃と再生 森林・林業学習館 2025/2/11閲覧

小南 陽亮「果実と鳥との共生からみた照葉樹林の保全」九州の森と林業 61 p1-3 (2002)

里山林 環境用語集 一般財団法人環境イノベーション情報機構 2025/2/11閲覧

日本の森林帯の様相 森林・林業学習館 2025/2/12閲覧

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

植物~世界的にも希少な亜熱帯林の植物~ ウフギー自然館 2025/2/12閲覧

分布状況(シイ・カシ類) 林野庁 2025/2/12閲覧

【41】しいのき | 木偏百樹 大阪木材工場団地協同組合 2025/2/14閲覧

羽豆神社の社叢 ウィキペディア 2025/2/13閲覧

樫(かし)について 山岸木材工業株式会社 2025/2/13閲覧

クスノキ 木材博物館 2025/2/13閲覧

くすのき 一般財団法人日本医薬情報センター(JAPIC) 2025/2/13閲覧

クスノキ〔樟・楠〕~巨樹として日本一 森林・林業学習館 2025/2/13閲覧