森林は林業における木材生産の場となるだけではなく、災害防止や環境・文化面でも様々な機能があります。

このページでは、森林がもつ機能・役割や森林がもたらす恩恵を人間が活用している例について紹介します。

森林のはたらき

林業における森林は木材を生産する場ですが、それ以外にも様々な機能があります。

ここでは、森林の機能として、物質生産機能、水源涵養機能、災害防止機能、地球環境保全機能、観光・文化・レクリエーションの5つの観点で森林が人間にもたらす恩恵について解説します。

物質生産機能(森林資源)

森林の物質生産機能とは、人間にとって有用や物質(木材やキノコ、山菜など)を森林が生産する機能のことです。

代表的な森林資源は、樹木を伐採して得られる木材です。

木材は燃料の薪炭材(しんたんざい)や建築・道具などを作るための用材として古くから利用されてきました。

18世紀の産業革命に伴う化石燃料の普及前は、燃料と言えば木材(木炭など)でした。

現代でも、発展途上国では高価な化石燃料よりも薪炭材が燃料として利用される傾向があります。

木材以外の森林資源としては、キノコや山菜、薬草などを採取したり、熱帯林ではパラゴムノキから天然ゴムを採取したり、アブラヤシからパーム油を採取できます。

人間が森林の樹木の一部を伐採しても、長い時間をかければ自然に回復し、再び木材が得られるようになります。

しかし、人口増加や産業の発展(薪炭材を大量消費する製鉄など)により樹木の伐採量が増えると、やがて自然の回復を上回る早さで森林を伐採してしまいます。

森林が失われると、はげ山となって森林資源が枯渇するだけではなく、鉄砲水や土砂崩れが頻発するなどの災害につながります。

このため、日本では農村の裏山を村単位で共同管理し、少しずつ樹木を伐採したり、山菜などの森林資源(林産資源)を採取してきました(里山林)。

水源涵養機能

水源涵養林(すいげんかんようりん、水源かん養林)は、上水道の安定供給を目的として、上水道を取水する河川の上流域にあたる水源地で人為的に管理・保全されている森林です。

水源涵養林は人工林だけとは限らず、水源地に元々あった天然林を保全している場所もあります。

水源地に森林が広がる場合、雨水の一部が森林の土壌に吸収されてその後ゆるやかに流出するため、下流域の河川の流量の変化がおだやかになります。

また、樹木が深く根を張ることで土砂崩れが起きづらくなり、土壌が雨水をろ過することで不純物が除かれます。

このような水源涵養林のはたらきを享受するために、上水道を運営する地方自治体の水道局では、水源地周辺の森林を水源涵養林として管理・保全しています。

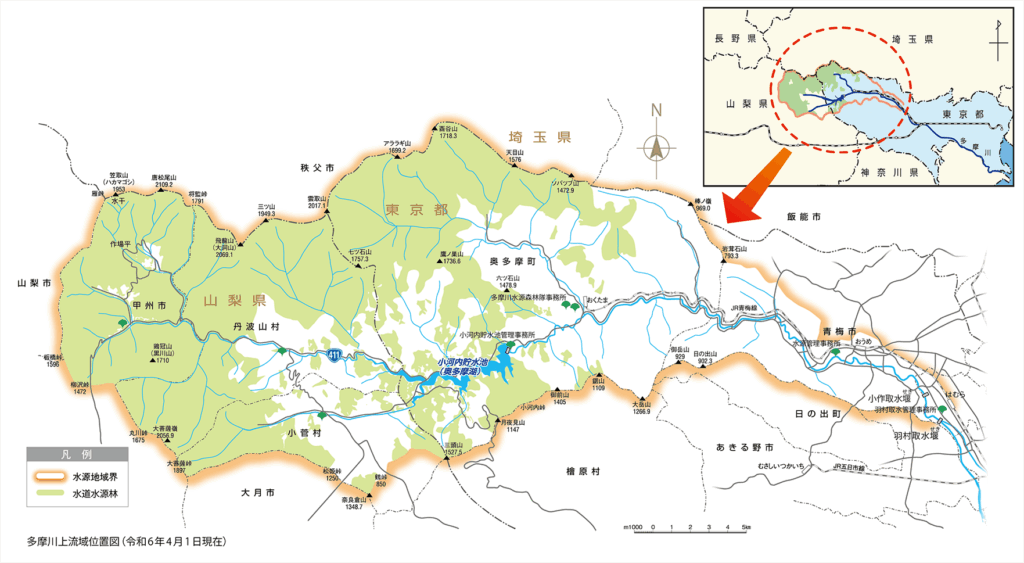

多摩川から水道水を取水している東京都では、多摩川上流域に貯水ダム(小河内ダム、奥多摩町)を所有しており、ダム周辺~上流域(山梨県北東部)に広がる広大な森林を水源涵養林として管理・保全しています。

また、飲料メーカーが取水地の水源周辺の森林を保全している場合があります。

たとえば、山梨県西部(北杜市)でミネラルウォーター(サントリー天然水 南アルプス)やウイスキー(白州)を生産するサントリーは、取水地周辺の山梨県有林を「天然水の森」と名づけ、間伐などの保全活動や学術調査を行っています。

災害防止機能

多数の樹木が林立し、地中深くに根を張る森林には、災害を抑制する機能があります。

森林の林床(地表)は草木が根を張り、腐植土の土壌が堆積しているため、降水時に雨水を土壌が吸収し、その後ゆるやかに放出するため、下流域の水量の変動がおだやかになり、鉄砲水や洪水などの水害を抑制します。

先述の水源涵養林は、水源地が森林で覆われていることで、下流域の河川の水害を抑制する機能を活用したものです。

また、風を遮るものがない場所では強風による被害が発生しますが、森林では樹木が林立するため風の勢いが弱まります。

このため、森林がある場所では台風や暴風雨、局地風(地方風)、海風などの強風による被害(風害)を低減できます。

森林の災害防止機能を享受するために、人工的に樹木を植林して防災林を作ることもあります。

防災林は抑制したい災害の種類によって名前がつけられており、強風の被害を低減する防風林、海岸砂丘などから飛んでくる砂を減らす防砂林(ぼうさりん)、高潮を緩和したり潮風に乗って海水の塩分が飛んでくるのを防ぐ防潮林、吹雪や雪崩の被害を抑制する防雪林などがあります。

たとえば、平野部に広大な田畑が広がる場所では、風を遮るものがないため、強風で土壌が飛ばされたり、作物が倒れたり、人家に被害がでます。

そこで、防風林として直線状に樹木を植えて風を遮ることで、強風による被害を抑制します。

防風林は冬でも風を遮る効果を発揮できるように、落葉樹ではなく常緑樹が使われる場合が多いです。

また、自動車や鉄道の運行にも強風は危険なので、道路沿いに街路樹という形で防風林を設置したり、鉄道の線路に沿って鉄道防風林(鉄道林)が作られている場所もあります。

砺波平野(富山県西部)では、田畑の中に屋敷が点在する散村(散居村)形態の集落が見られますが、屋敷を強風から守るために屋敷を囲うようにカイニョ(垣入)とよばれる屋敷林が作られています。

また、海岸の砂丘や砂浜では風で砂が巻き上げられて内陸部にばらまかれることが多いため、間に防砂林を作ることで緩衝帯のような役割を果たし、内陸部の居住地に届く砂の量を減らすことができます。

海岸では海風が強いため、海岸防風林が砂の被害を減らす防砂林の役割を果たすこともあります。

海岸防災林(防風林・防砂林・防潮林の機能を複合)は強風や塩害に強いクロマツ(黒松)などが植えられることが多く、三保の松原(静岡県静岡市)、虹の松原(佐賀県北西部・唐津市)、気比の松原(福井県嶺南地方・敦賀市)など各地で松原の景勝地として知られている場所もあります。

地球環境保全

森林には、二酸化炭素(CO2)の吸収や蒸発散作用により、地球規模で自然環境を調節する機能があります。

森林を構成する樹木は光合成を行うため、空気中の二酸化炭素を取り込んで樹木の一部にしてしまいます(炭素固定、副生成物として酸素(O2)を大気中に放出)。

草本(いわゆる草)も同様に光合成を行いますが、数年で枯れて微生物に分解されて空気中に二酸化炭素として放出されます。

一方、樹木に固定された炭素は、数十年から数百年もの間樹木の中に残り続けます。

このため、人間や動物の活動、火災などにより大気中に二酸化炭素が放出されても、森林の樹木が光合成を行うことで、大気中の二酸化炭素濃度の増加を抑制できます。

特に、南米のアマゾン熱帯雨林(ブラジル北部など)は、地球上の熱帯林の半分を占める広大な熱帯雨林が広がり、二酸化炭素の吸収量が非常に多いことから「地球の肺」とよばれています。

しかし、近年では各地の熱帯雨林で森林を伐採して農地に転換されており、森林破壊による地球環境への影響が懸念されています。

アマゾンでは、大豆の農地や牛肉生産用の放牧場を作る目的で森林の伐採が進んでいます。

東南アジアでも、焼畑農業やアブラヤシのプランテーションを作るために森林が伐採されたり、エビの養殖池を作るためにマングローブ林が破壊されています。

観光・文化・レクリエーション

森林には安らぎや癒しの効果があり、森林浴やアウトドア活動などのレクリエーションの場となるとともに、観光地・景勝地として知られている場所もあります。

日本の各地には森林を生かしたレクリエーション施設が設置されており、キャンプなど自然を生かしたアウトドア活動を楽しめます。

一例として、開拓されずに残った原生林を活かした野幌森林公園(北海道石狩地方・江別市など)、県有林にハイキングコースやキャンプ場を整備した愛知県民の森(愛知県東部・新城市)、樹齢数千年の屋久杉が見られる屋久島自然休養林(通称:ヤクスギランド、鹿児島県屋久島町)などがあります。

さらに、森林には文化的な機能もあります。

アウトドア活動やサマーキャンプ、体験学習などを通した教育の場になるほか、古くから森林に囲まれてきた日本では、伝統文化や宗教活動、芸術などの対象となっています。

たとえば、吉野山(奈良県南部・吉野町)は平安時代から寄進により桜が植え続けられ、現在でも桜の名所となっています。

吉野山の桜は、古くから和歌に詠まれ、人形浄瑠璃や歌舞伎の演目「義経千本桜」の舞台となるなど、文化面でも重要な役割を果たしています。

他にも山岳信仰から山に神社を建立し、森林を含む山全体を信仰対象とする場合もあります。

代表的な例として、富士山を信仰対象とする富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ、静岡県東部・富士宮市)があり、麓の富士宮市街に本宮、富士山山頂に奥宮を設置しています。

仏教寺院でも同様の例が見られ、金剛峯寺(こんごうぶじ、和歌山県北東部・高野町)は周辺の森林を含む山域全体を「高野山」と呼んで寺院の境内と見なしています。

霊山として神聖視されてきた山も多く、恐山(おそれざん、青森県北東部・下北半島)は死者供養の場として信仰の対象となってきました。

他にも、吉野山(奈良県南部・吉野町)や白山(はくさん、石川・岐阜)、熊野(和歌山県南部)、英彦山(ひこさん、福岡・大分)などでは、修験者(山伏)と呼ばれる人々が山の中に入り修行をしてきた歴史があります。

また、江戸時代には富士講をはじめとする山岳信仰が庶民に広がり、富士山(静岡・山梨)や御嶽山(おんたけさん、長野・岐阜)、三峰山(みつみねさん、埼玉県西部・秩父市)、石鎚山(いしづちさん、愛媛県東部)などが人気を博しました。

関連記事

-

参考【高校地理分野】林業

続きを見る

-

参考森林とは(天然林と人工林・森林の形成と遷移・構造)

続きを見る

-

参考熱帯林と林業(ラワン・チークなど)

続きを見る

-

参考天然ゴム(パラゴムノキの栽培とゴムの利用)

続きを見る

参考文献

森林の有する多面的機能について 林野庁 2025/4/19閲覧

森林のはたらきと役割 三重県 2025/3/30閲覧

森林(シンリン)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/3/30閲覧

土居 優「日本の森林資源利用の歴史と現代注目される森林の役割~気候変動における森林のCO₂吸収機能について~」 ニッセイ基礎研究所 2025/3/30閲覧

地図で見る水源林 東京都水道局 2025/3/30閲覧

東京の水道水源 東京都水道局 2025/3/30閲覧

水源涵養林(スイゲンカンヨウリン)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典 2025/3/30閲覧

水源涵養機能 林野庁 2025/3/30閲覧

「サントリー天然水の森」(水源涵養/生物多様性の再生) サントリーホールディングス株式会社 2025/3/30閲覧

サントリーグループ国内工場で汲み上げる地下水量の2倍以上の水の涵養を達成 サントリーホールディングス株式会社 2025/3/30閲覧

防災林(ぼうさいりん)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/3/31閲覧

防風林の管理について 林野庁 2025/3/31閲覧

垣入(カイニョ)とは? コトバンク デジタル大辞泉、世界大百科事典(旧版)内の垣入の言及 2025/3/31閲覧

海岸県有保安林の概要┃北部林業事務所 千葉県 2025/3/31閲覧

静岡県 - 各地の海岸林 日本海岸林学会 2025/3/31閲覧

虹の松原について NPO法人 唐津環境防災推進機構KANNE 2025/3/31閲覧

福井県 - 各地の海岸林 日本海岸林学会 2025/3/31閲覧

生物多様性の宝庫 熱帯林 ウータン・森と生活を考える会 2025/4/14閲覧

木材の炭素固定量 森林・林業学習館 2025/4/14閲覧

熱帯林の減少 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 2025/4/14閲覧

ボルネオ島の森を守る!パーム油の小規模農家との取り組み WWFジャパン 2025/4/14閲覧

井上 智美「マングローブと環境問題」国立環境研究所ニュース 26(4) (2007) 2025/4/14閲覧

屋久島をもっと知る 屋久杉自然館 2025/4/15閲覧

屋久島自然休養林 日本の森・滝・渚100選 日本の森・滝・渚全国協議会 2025/4/15閲覧

ヤクスギランド概要【屋久島自然休養林(荒川地区)】 屋久島レクリエーションの森 2025/4/15閲覧

道立自然公園野幌森林公園 北海道 2025/4/15閲覧

愛知県民の森 公益財団法人 愛知公園協会 2025/4/15閲覧

吉野山(ヨシノヤマ)とは? コトバンク デジタル大辞泉 2025/4/15閲覧

境内・社殿 富士山本宮浅間大社 2025/4/15閲覧

総本山金剛峯寺とは 高野山金剛峯寺 2025/4/15閲覧

山岳信仰(サンガクシンコウ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/4/15閲覧

「星ヶ森」国名勝に指定 広報さいじょう 平成29年12月号(2017)

石鎚山(イシヅチサン)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、百科事典マイペディア 2025/4/20閲覧