侵食作用によって形成された侵食平野に対し、河川や海などの堆積作用によって形成された平野を堆積平野とよびます。

このページでは、堆積平野とその分類(代表例として沖積平野と海岸平野)について説明します。

堆積平野とは

堆積平野は、その名の通り堆積作用によって土砂が積み重なって形成された平野です。

侵食平野が古い時代の山地が長年の侵食作用によって平坦化した平野であるのに対し、堆積平野は河川や海などの堆積作用によって平坦地が形成されました。

堆積平野はその形成要因(堆積した土砂が何によって運搬されたか)によって分類されます。

堆積平野の分類として、河川の堆積作用によって形成された沖積平野、かつて海の底だった時代の堆積物に覆われている海岸平野などがあります。

参考

堆積平野の複合的な形成要因

堆積平野は形成要因によって分類されますが、必ずしも1つの平野が1種類に分類されるわけではなく、複数の作用が複合的に働いて現在の平野が形成されている場合もあります。

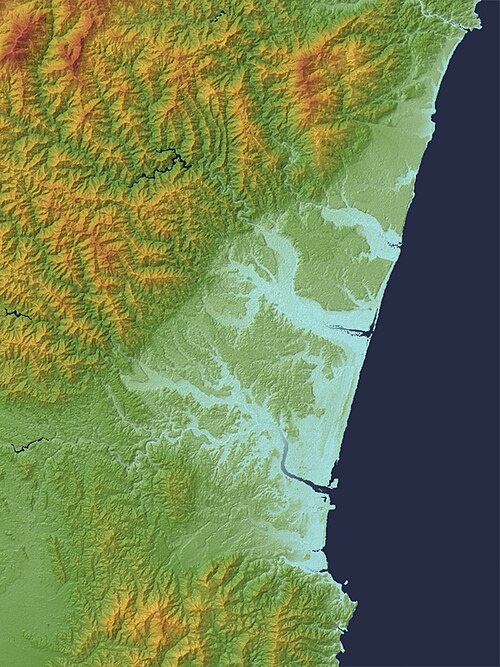

宮崎平野(宮崎県南部)は日向灘の海岸線に斜めに並行して平野が広がる海岸平野ですが、部分的に河川の堆積物が広がる沖積平野が見られます(大淀川周辺(宮崎市)など)。

これは、海岸平野である宮崎平野が形成された後に、平野を流れる河川の作用により土砂が堆積し、河川周辺に沖積平野が作られたためです。

上の地図(起伏図)でも、河川沿いの低地(水色)は氾濫原、河川から離れた高台(薄緑色)は台地(洪積台地)となっています。

堆積平野の分類

堆積平野は、その形成要因(堆積した土砂が何によって運搬されたか)によって分類されます。

堆積平野のうち形成要因が河川の働きによるものを沖積平野(ちゅうせき-)、海によるものを海岸平野、氷河によるものを氷堆石平野(ひょうたいせき-)、風によるものを風成平野(ふうせい-)といいます。

以下では、代表的な堆積平野である沖積平野と海岸平野について順に説明します。

沖積平野

沖積平野(ちゅうせき-)は河川の下流部にできる地形で、河川の堆積作用によって形成された平野です。

傾斜が急な河川上流部では侵食作用が強く多くの土砂が削り取られますが、勾配がゆるやかになる下流部では堆積作用が強く働きます。

このため、河川の下流部では上流から運ばれてきた土砂が堆積した沖積平野が形成されます。

山間部に見られる谷底平野も沖積平野の一種です。

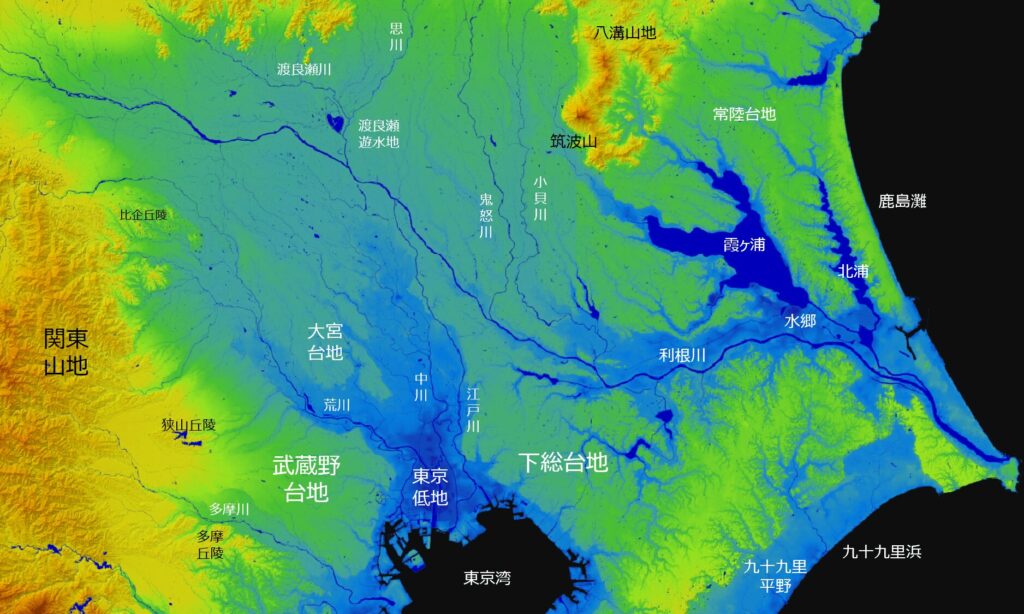

沖積平野では、洪水時に川の水があふれて浸水する氾濫原が広がり、自然堤防や後背湿地、三日月湖などの小規模な地形が見られ、河口には三角州が形成されます。

古い時代に氾濫原だった場所が隆起して台地化した場所もあります(洪積台地)。

沖積平野については、以下の記事で解説しています。

-

参考沖積平野と台地(洪積台地)・丘陵

続きを見る

海岸平野

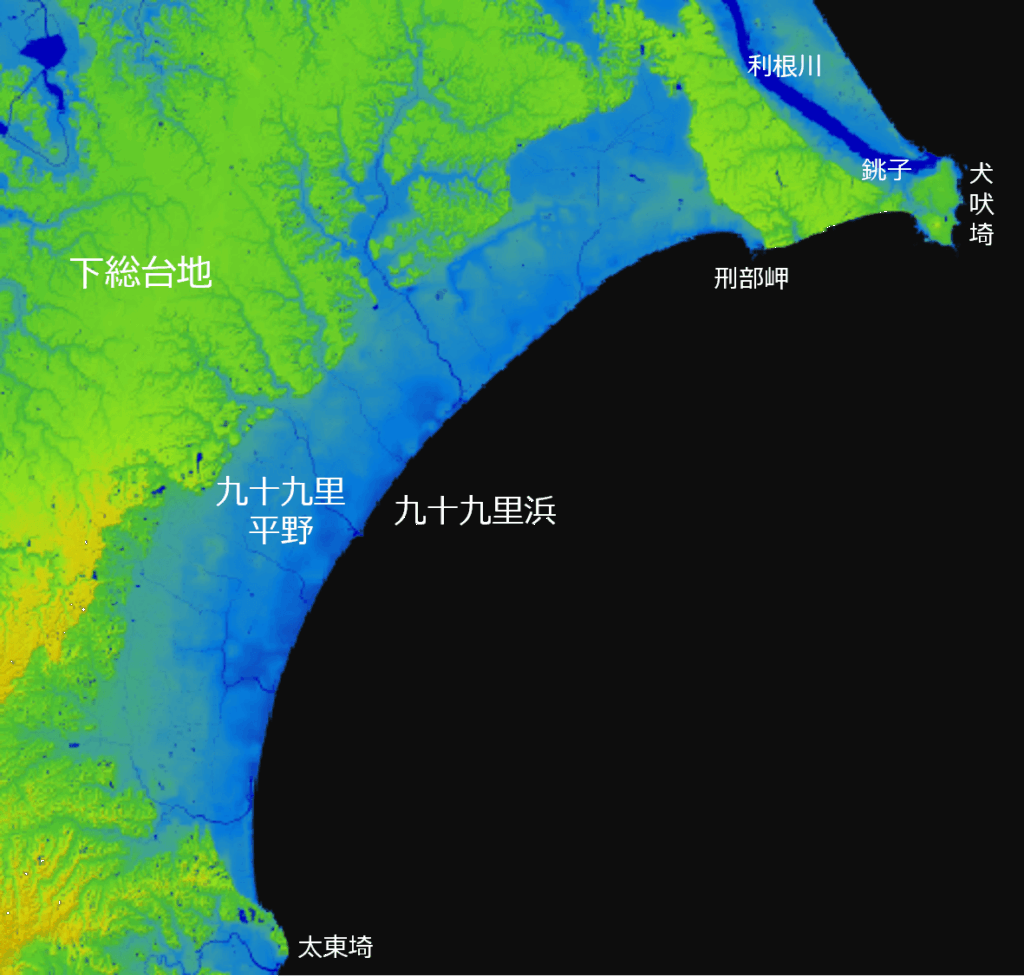

海岸平野は、元々は海底だった場所が海面低下や浅瀬の隆起により陸地化して形成された平野です。

かつて海底だった時代に堆積した砂泥が地層を形成しており、海岸線に並行して横長に広がります。

海岸平野の海岸線は離水海岸であり、単調な海岸線が続く遠浅の海であるため港には向きません。

沖積平野の地層は河川の作用によって堆積したのに対し、海岸平野の地層は海の作用によって堆積したという違いがあります。

海岸平野については、以下の記事で解説しています。

-

参考離水海岸の地形(海岸平野と海岸段丘)

続きを見る

関連記事

-

参考平野とその分類(侵食平野と堆積平野の違い)

続きを見る

-

参考沖積平野と台地(洪積台地)・丘陵

続きを見る

-

参考氾濫原に広がる微地形(自然堤防・後背湿地など、河川の下流部の地形)

続きを見る

-

参考果物(ブドウ・リンゴ・バナナ・パイナップル他)

続きを見る

参考文献

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

浪打峠の交叉層 一戸町 2025/10/11閲覧

浪打峠の交叉層 文化遺産オンライン 2025/10/11閲覧

平野(ヘイヤ)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/11閲覧

たいせきていち 堆積低地 地形の辞典 日本地形学連合編 朝倉書店(2017)

宮崎平野(ミヤザキヘイヤ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/11閲覧

大淀川の概要 - 宮崎市 国土交通省九州地方整備局 2025/10/13閲覧

沖積平野(チュウセキヘイヤ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧

海岸平野(カイガンヘイヤ)とは? コトバンク デジタル大辞泉、精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典 2025/10/13閲覧