地球は球体なので、地球上の情報を正確に表現するためには地球儀を用いるのが正確です。

しかし、地球儀は製造に手間がかかる上に持ち運びに不便なので、2次元の紙の上に地理情報を描いた地図がよく使われています。

地図を作製する際には、3次元の球体表面(地表)の情報を2次元の地図上に落とし込む地図投影法が使用されています。

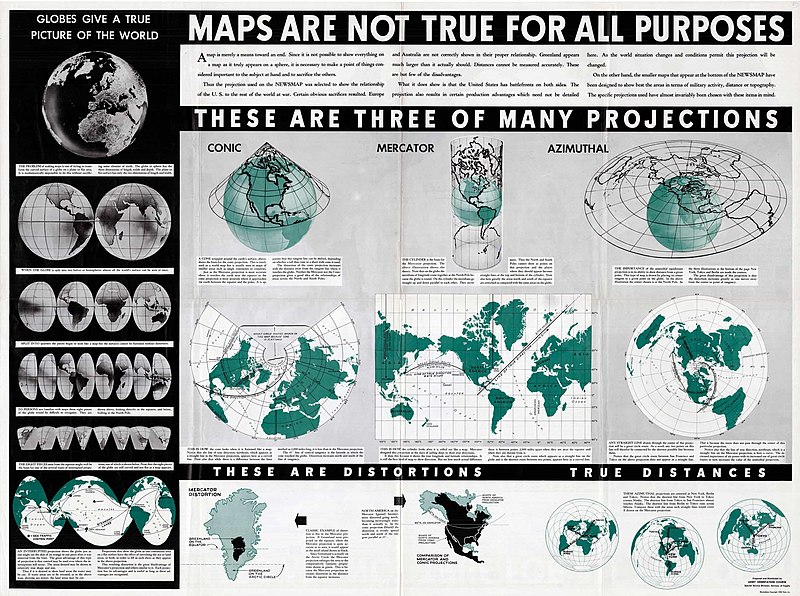

3次元から2次元への変換では全ての情報を保持したまま変換することはできず、何かしらの情報が失われてしまいます。

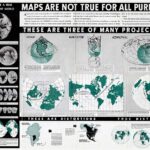

そのため、目的に応じて様々な地図投影法が存在します。

このページでは、地図投影法とその分類について解説していきます。

地図投影法とは

地図投影法とは、3次元の球体である地球の表面(球面)を2次元の地図に落とし込むため手法です。

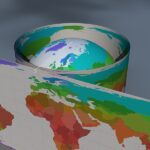

投影(とうえい)とは、壁の前の物体に光を当てた時に平面の壁に物体の影が映し出されることです。

壁の前に置いた地球儀に光を当てて後ろの壁に情報を投影し、2次元の地図を映し出すイメージです。

地球上の狭い範囲の地図を作成する場合は、球体である地球の表面(球面)を平面に近似しても誤差はそこまで大きくありません。

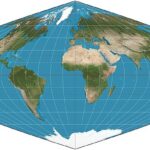

しかし、世界地図のように広範囲の地図を作成する際には、3次元の地球表面の位置情報(x, y, z)を数学的な座標変換により、2次元の平面上の位置情報(x, y)に変換する必要があります。

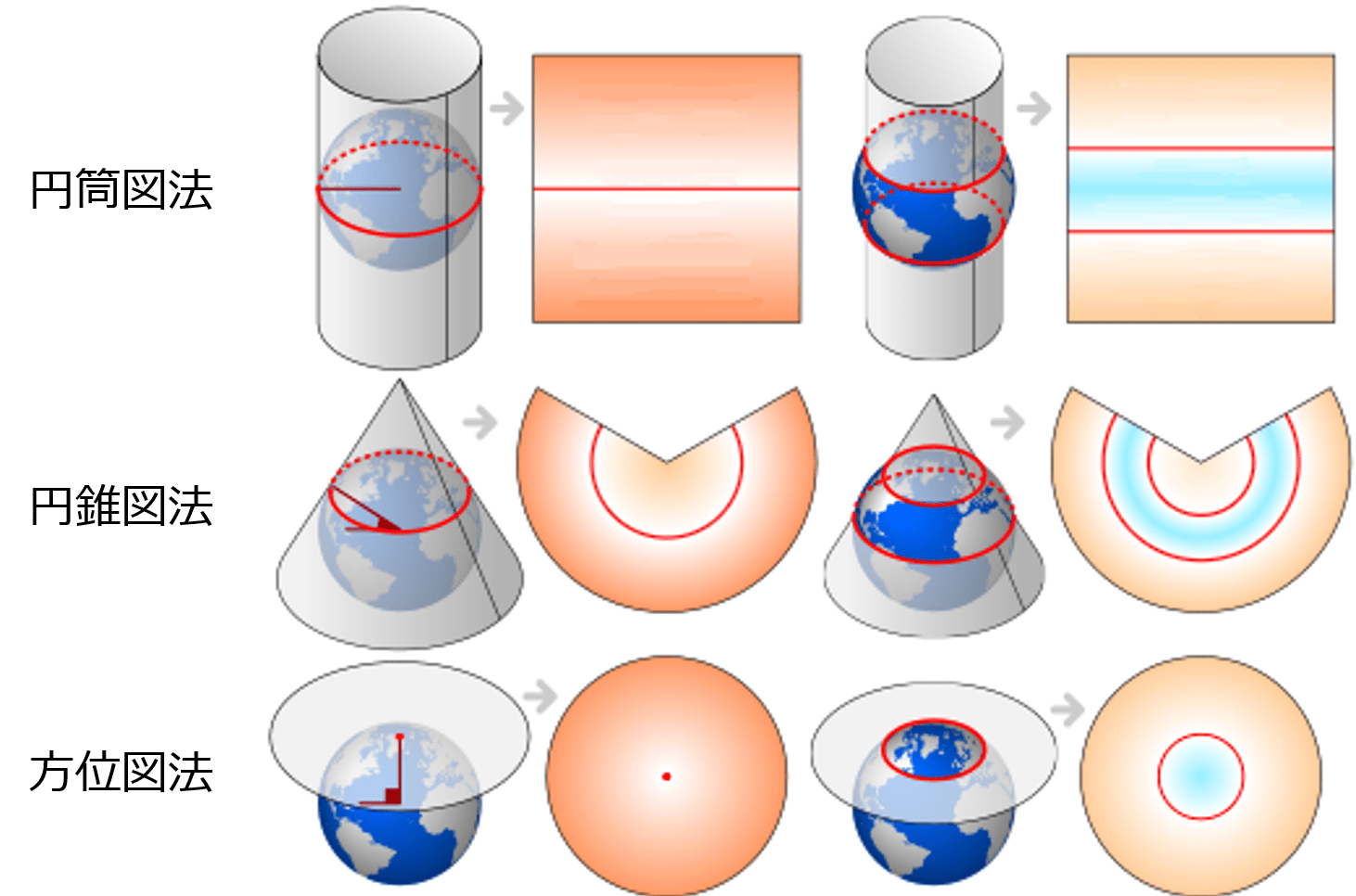

物理的な投影方法に基づく分類として、円筒図法や円錐図法などがあります。

3次元の情報を2次元の情報に変換する際には、全ての情報を保持することはできず、何かしらの情報が失われてしまいます。

そのため、目的に応じて地図上に何を正確に表現したいかを決め、それに合わせた投影手法を選びます。

何を正確に表現したいかに基づく分類として、正角図法や正積図法、正距図法などがあります。

以下では様々な地図投影法について、「投影方法による分類」と「正確に表現したい内容に基づく分類」に分けて順に解説します。

投影方法による分類

地図投影法の分類方法の1つとして、投影方法による分類があります。

地図を作るためには、3次元の地球表面の情報を2次元の平面に落とし込む投影という変換過程が必要です。

この変換過程には様々な手法が存在し、投影により世界地図を2次元の平面上に展開した際に、元々3次元の球体だった地球表面がどのような形で平面に映し出されるのかは手法によって異なります。

この平面に映し出された地球の形の違いに基づく分類として、円筒図法、円錐図法、方位図法などがあります。

投影方法の分類については、次のページで解説しています。

-

参考地図投影法:投影方法による分類(円筒図法・円錐図法・方位図法)

続きを見る

何を正確に表現するかによる分類

地図投影法の分類方法には、投影方法だけではなく、「何を正確に表現するか」による分類も存在します。

同種の投影方法であっても何を正確に表現するかの違いによって複数の地図投影法が存在します。

たとえば、円錐図法に分類される正角円錐図法、正距円錐図法、正積円錐図法はそれぞれ角度、距離、面積が正確になるように工夫された地図投影法です。

同じ正積図法であっても、正積円錐図法は円錐図法でありランベルト正積方位図法は方位図法です。

このように投影方法とは別に何を正確に表現するかによる分類が存在します。

このような分類に基づく地図投影法として、正角図法、正積図法、正距図法があります。

それぞれ地図上の角度、面積、距離を正確に表現できる地図投影法の分類です。

「何を正確に表現するか」に基づく地図投影法については、次のページで解説しています。

-

参考地図投影法:何を正確に表現するかによる分類(正角図法・正積図法・正距図法)

続きを見る

関連記事

-

参考正積図法(サンソン図法・モルワイデ図法・グード図法・ボンヌ図法)

続きを見る

-

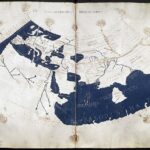

参考地図の歴史(バビロニアの世界地図から現代のWebGISまで)

続きを見る

-

参考GISと地理空間情報の活用(位置情報・WebGIS・ビッグデータ)

続きを見る

-

参考地図投影法:投影方法による分類(円筒図法・円錐図法・方位図法)

続きを見る

参考文献

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

地図投影法 地理空間情報技術ミュージアム MoGIST 国際航業株式会社 2024/5/18閲覧

地図投影法とは|GISでの投影法の扱い 空間情報クラブ 株式会社インフォマティクス 2024/5/18閲覧

Map projection, Wikipedia 2024/5/28閲覧

正角図法(セイカクズホウ)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2024/5/30閲覧

正角図法 地理空間情報技術ミュージアム MoGIST 国際航業株式会社 2024/5/30閲覧

政春 尋志「正角図法の意義と利用法」地図 44(1) p1-8

正積図法(セイセキズホウ)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2024/6/2閲覧

正積図法 地理空間情報技術ミュージアム MoGIST 国際航業株式会社 2024/6/2閲覧

正距図法(せいきょずほう)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2024/6/2閲覧

正距図法 地理空間情報技術ミュージアム MoGIST 国際航業株式会社 2024/6/2閲覧