地図投影法の分類方法の1つとして、投影方法による分類があります。

地図を作るためには、3次元の地球表面の情報を2次元の平面に落とし込む投影という変換過程が必要です。

この変換過程には様々な手法が存在し、投影により世界地図を2次元の平面上に展開した際に、元々3次元の球体だった地球表面がどのような形で平面に映し出されるのかは手法によって異なります。

このページでは、投影方法による分類として円筒図法、円錐手法、方位図法について解説します。

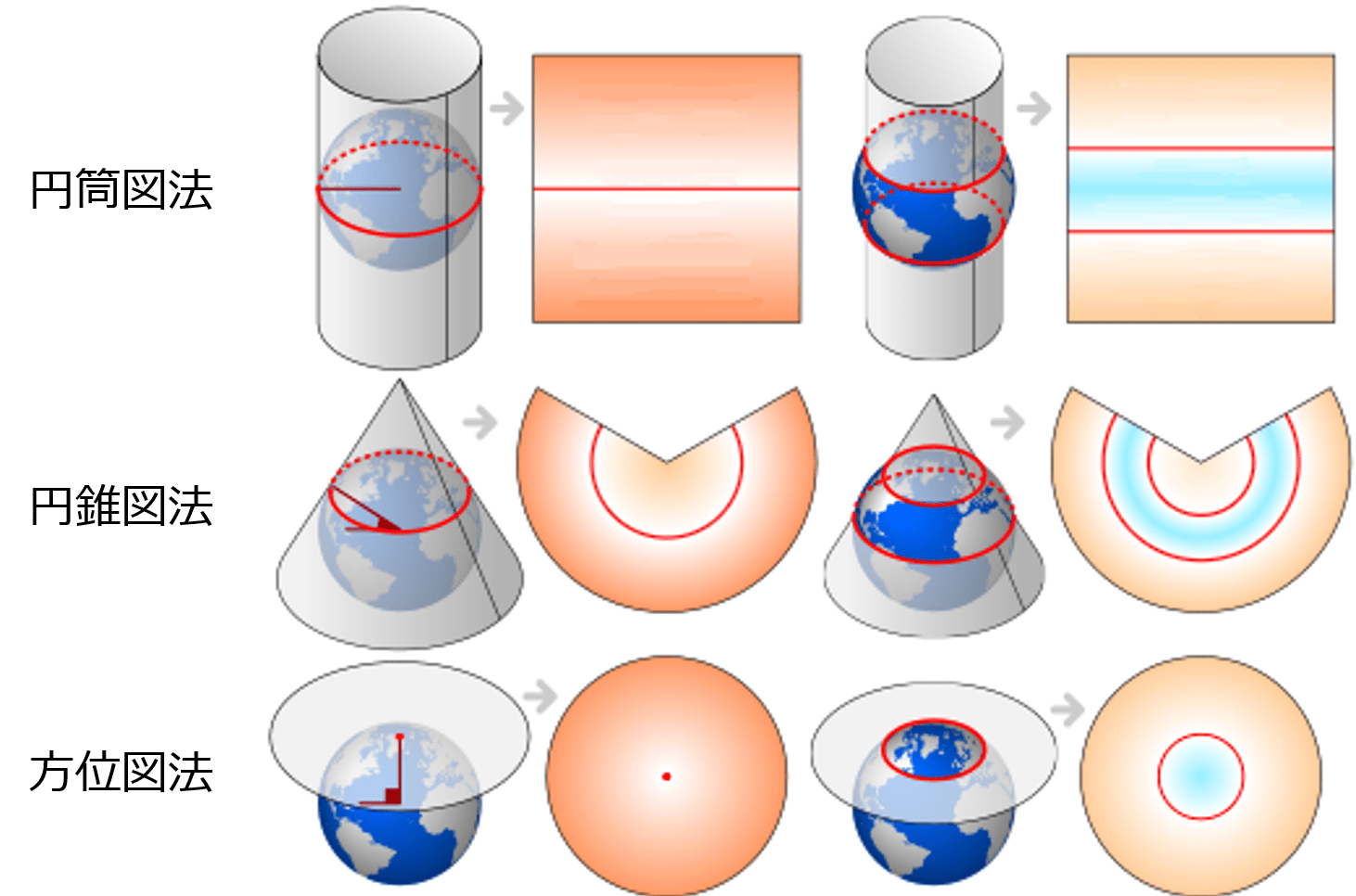

投影方法による分類

地図投影法を投影方法に基づいて分類したものとして、円筒図法、円錐手法、方位図法があります。

上の画像では、各手法について3次元の地球表面の情報を平面上に投影して2次元の地図上におこす様子を示しています。

元々3次元の球体だった地球表面がどのような形で平面に映し出されるのかは手法によって異なります。

以下では、それぞれの手法について順に説明します。

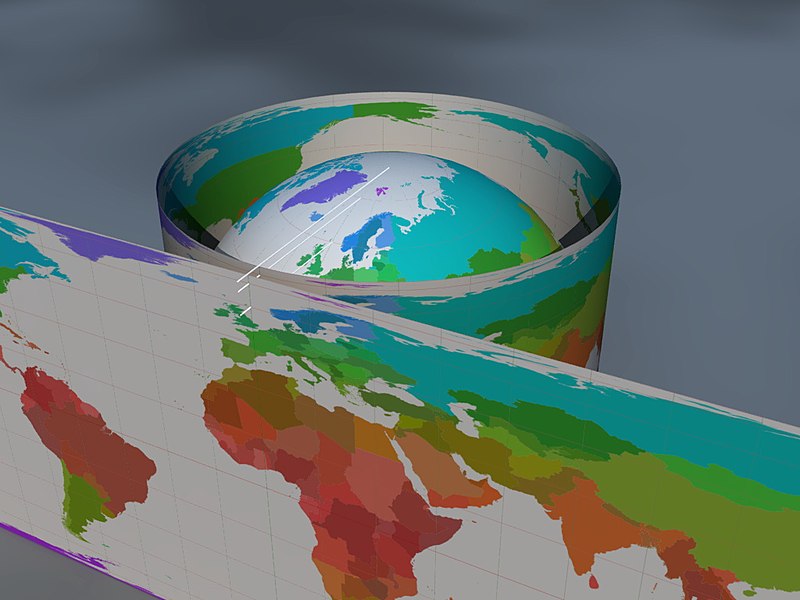

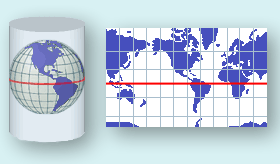

円筒図法

円筒(えんとう)図法とは、紙を地球に巻きつけ、地球を囲んで円筒状にした状態で地表の情報を紙の上に投影する地図投影法です。

円筒図法により作製された世界地図には、経線と緯線が直交し(角度90°)、緯線同士、経線同士は互いに平行であるという特徴があります。

このため、現在では実際の作製方法によらず、経線と緯線が直交する地図投影法は円筒図法に分類されています。

地図投影法の中には、数学的な変換により3次元の情報を2次元に落とし込む手法が存在しますが、その場合でも経線と緯線が直交するのであれば円筒図法です。

参考

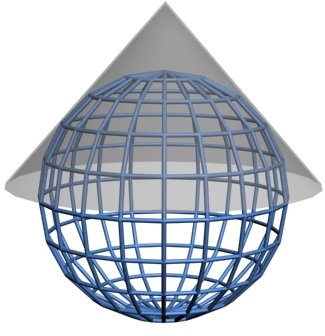

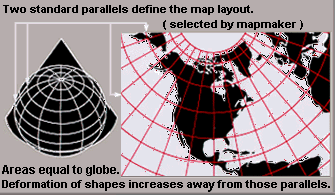

円錐図法

円錐(えんすい)図法とは、地球表面の情報を円錐状の紙の上に投影する地図投影法です。

上の画像のように、地球の上に笠をかぶせるように円錐を置き、球体の地球の表面を円錐の内側に投影します。

円錐図法の世界地図は扇形になります。

円錐図法では、扇の要(かなめ)にあたる円錐の頂点を中心に経線は放射状に広がり、緯線は円周状に広がります。

円錐図法の例としては、正角円錐図法、正距円錐図法、正積円錐図法などがあります(それぞれ角度、距離、面積が正確な円錐図法)。

2世紀に描かれたプトレマイオスの世界地図でも円錐図法を用いて描かれています。

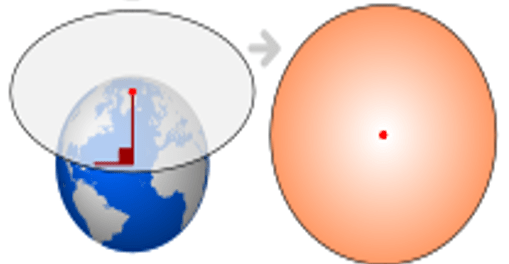

方位図法

方位(ほうい)図法とは、地球上のある1点を基準として方位(方角)が正確になるように投影した地図投影法です。

方位図法では、方角を正確に描きたい地球上のある1点の真上に置いた平面に投影します。

方位図法の例として、正距方位図法(中心点からの距離が正確)やランベルト正積方位図法(面積が正確)、心射図法(図中の任意の2点間の最短経路(大圏コース)が全て直線になる)などがあります。

関連記事

-

参考地図の歴史(バビロニアの世界地図から現代のWebGISまで)

続きを見る

-

参考GISと地理空間情報の活用(位置情報・WebGIS・ビッグデータ)

続きを見る

-

参考地球の形と大きさ(地球の半径と表面積の概算)

続きを見る

-

参考緯度と経度(重要な緯線と経線)

続きを見る

参考文献

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

地図投影法 地理空間情報技術ミュージアム MoGIST 国際航業株式会社 2024/5/18閲覧

地図投影法とは|GISでの投影法の扱い 空間情報クラブ 株式会社インフォマティクス 2024/5/18閲覧

Map projection, Wikipedia 2024/5/28閲覧

Developable surface, Wikipedia 2024/5/28閲覧

擬円筒図法(ぎえんとうずほう)とは? コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2024/5/28閲覧

心射図法(シンシャズホウ)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2024/5/28閲覧