河川の中流部では、上流から運ばれてきた土砂が堆積した谷底平野(こくてい-/たにぞこ-)が見られます。

一方で、まだまだ侵食作用が強いため、川底の侵食により川が標高を下げていった結果形成された階段状の地形である河岸段丘も発達しています。

このページでは、河川の中流部で見られる地形として、谷底平野と河岸段丘について解説します。

河川がつくる各地形については、次のリンク先をご覧下さい。

【河川がつくる地形:上流・中流・谷口・下流・河口】

中流部の地形

川の中流部では上流部と同様に侵食作用が働いて谷ができますが、上流から運搬されてきた土砂がうすく堆積した地形がみられます。

うすくしか堆積しないのは、土砂を侵食・運搬する作用がまだまだ強いからです。

ここでは、川の中流域に特徴的な谷底平野と河岸段丘について解説します。

谷底平野

谷底平野(こくてい-/たにぞこ-)は、河川の中流部で上流から運ばれた土砂が谷間を埋めて形成した比較的幅が広い平坦な土地です。

V字谷において、川の流れが弱まるなどして谷が土砂が堆積すると、谷が土砂で埋められて平坦地ができます。

また、水の侵食が川底を削るよりも川の横の急斜面を削る方向に強くはたらくことで平坦地ができることもあります。

谷底平野は砂礫が堆積していますが、下流の平野部の沖積平野と比べて薄い堆積層となっています。

谷底平野の土地利用

谷底平野(こくてい-/たにぞこ-)は、川の水を引きやすいため田畑として利用されます。

小規模ながら山間部では貴重な平地であるため、集落が発達することも多いです。

上の画像は吉野川中流域の三好市の谷底平野の航空写真です。

川が南(下側)から東(右側)に向かって大きくカーブした先に形成された谷底平野には、建物が密集した三好市の市街地が広がっています。

この谷底平野は、四国の山間部の中で貴重な平地であり、幹線道路や鉄道路線が集まる交通の要所でもあります。

河岸段丘

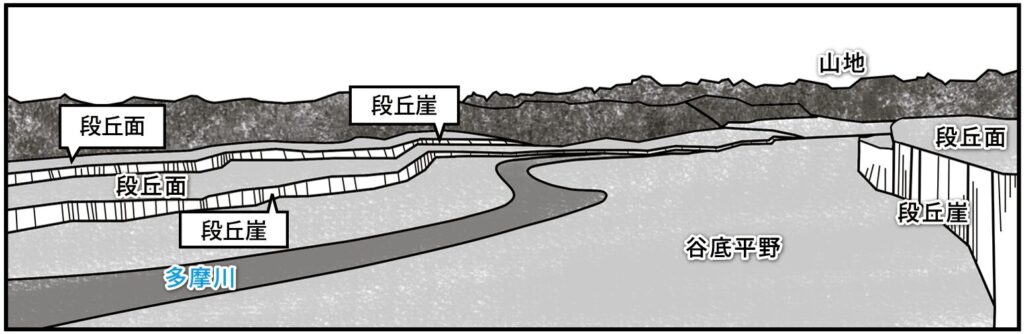

河岸段丘とは、川沿いに階段状に平坦地(段丘面)と急な崖(段丘崖)が何段か続く地形です。

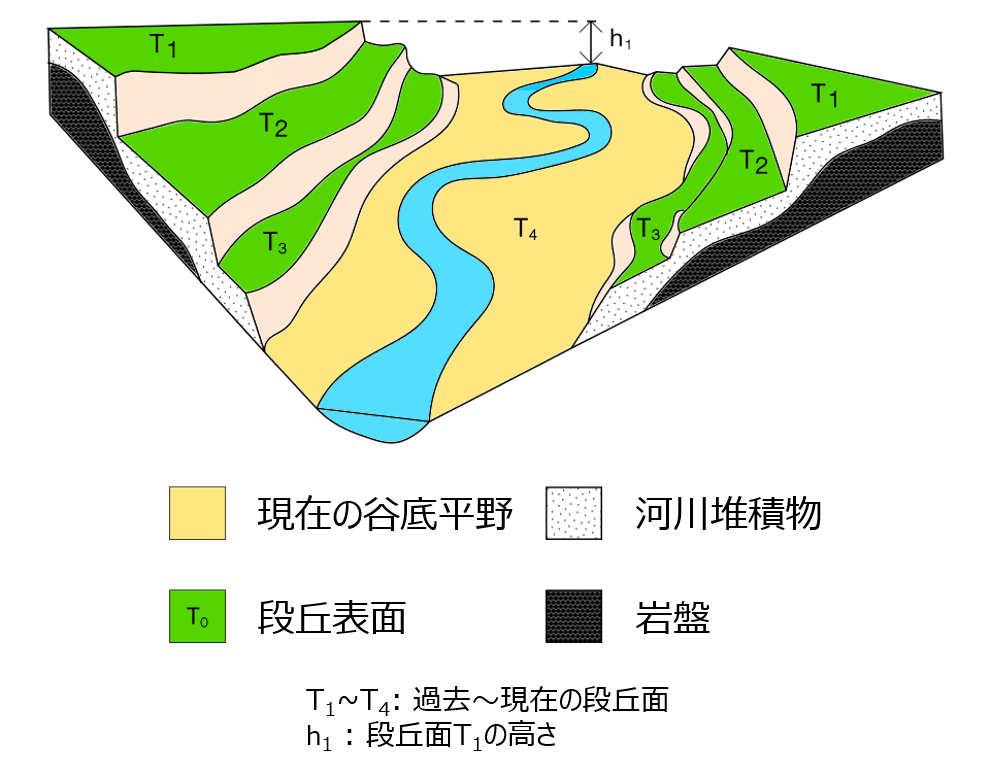

河岸段丘は、気候変動などの様々な要因で河川の侵食や堆積作用の強さが変化し、川が下へ下へと削られていった結果できた地形です。

河岸段丘の段丘面は、かつての河川に広がる谷底平野だった場所です。

気候の変化などで上流から運ばれる土砂の量が減り、侵食作用が強くなった結果、川がより深く削られます。

その際に、元々あった谷底平野より標高が下がった位置に新しい谷底平野ができます。

この新旧の谷底平野の境目の跡が段丘崖です。

このような変化が何回かおきることで、段状の地形が形成されます。

河岸段丘の土地利用

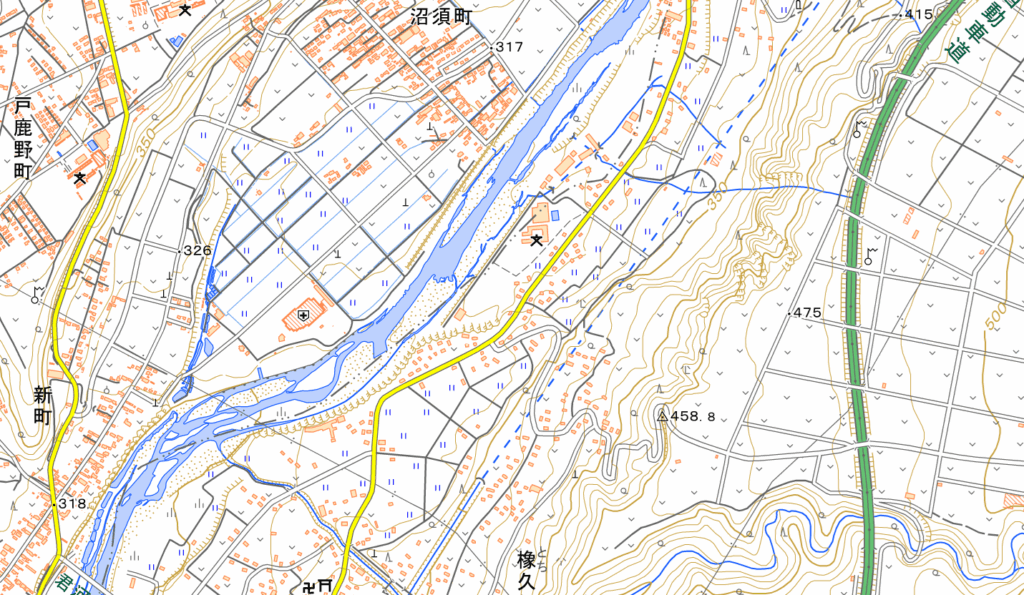

河岸段丘では、段丘の上か下かで水はけの良さが変わるため、それに合わせた土地利用がなされています。

川が流れる最も低い平坦地(氾濫原、谷底平野でもある)では、川の氾濫により水を被りやすく水はけが悪いため、主に水田として利用されます。

一方、高台の段丘面では崖下に水が流れていき水はけが良いため、主に畑として利用されます。

また、段丘崖の急傾斜地は人間が利用しづらい土地なので、森林のまま残る場合が多いです。

上の河岸段丘の遠景写真でも、段丘面は開拓されて草原や集落が見えるのに対し、段丘面は森林が残り濃緑色が線状に見えます。

関連記事

-

参考河川がつくる地形(侵食・運搬・堆積と上流から河口までの地形)

続きを見る

-

参考侵食輪廻(幼年期地形・壮年期地形・老年期地形)

続きを見る

-

参考V字谷(河川の上流部の地形)

続きを見る

-

参考内的営力と外的営力の違い(2種類の力がつくる地形のまとめ)

続きを見る

参考文献

川の地形とは 国土地理院 2025/8/11閲覧

山から海へ川がつくる地形 国土地理院 2025/8/11閲覧

谷底平野とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/8/11閲覧

谷底平野 ウィキペディア 2025/8/11閲覧

河岸段丘・谷底平野 国土地理院 2025/8/19閲覧

河岸段丘とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、改訂新版 世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/8/21閲覧

地図の雑学|津南町の河岸段丘(新潟県)~筆から見る河岸段丘~ 株式会社マップル 2025/8/22閲覧

地理院地図 国土地理院 2025/8/22閲覧

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

沼田の河岸段丘 ウィキペディア 2025/8/22閲覧