ここでは、気候の影響をうけて形成した様々な成帯土壌(成帯性土壌)についてみていきます。

成帯土壌とは何かや間帯土壌(成帯内性土壌)との比較については次の記事で解説しています。

-

土壌の分布と分類(成帯土壌と間帯土壌)

続きを見る

目次

成帯土壌

成帯土壌はその地域の気候や植生の影響をうけて生成した土壌です。

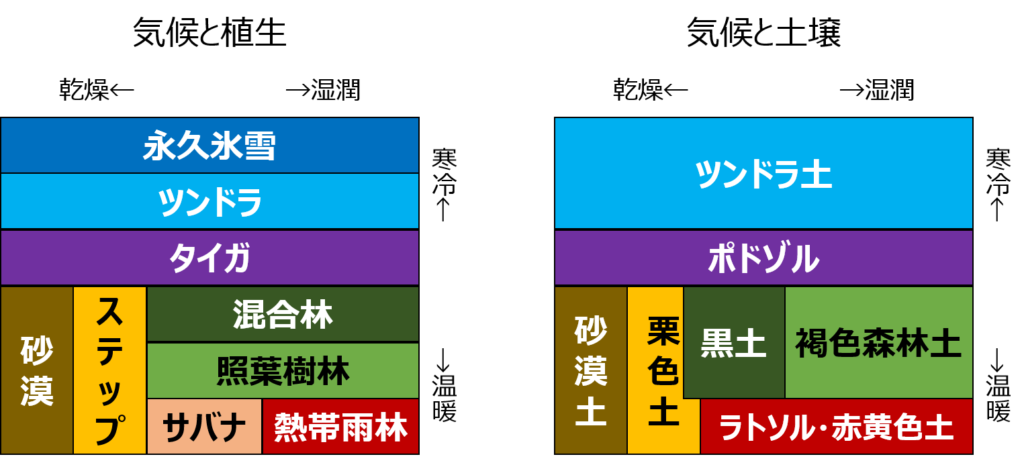

上図右側は、気候と成帯土壌の関係を表した模式図です。

具体的な世界の土壌の分布については次のリンクをご覧ください。

「世界の土壌」

出典:地理おた部 ~高校地理お助け部~ 2022/7/9閲覧

下の表は世界の主な成帯土壌をまとめたものです。

| 名称 | 色 | 気候 | 植生 | 説明 |

| ラトソル | 赤色 | 熱帯 | 熱帯雨林、熱帯季節林、サバナ | 土壌中の有機物が失われて酸化した鉄やアルミニウムが集積した酸性のやせた土壌 |

| 赤黄色土 | 赤黄色 | サバナ気候、温暖冬季少雨気候、温暖湿潤気候の照葉樹林帯 | 常緑広葉樹林、サバナ | 酸性のやせた土壌 |

| 砂漠土 | 淡赤色 | 砂漠気候 | 砂漠 | 腐植土をもたない塩分の多いの土壌 |

| 栗色土 | 栗色 | ステップ気候 | ステップ | 若干の腐植土をもつ弱アルカリ性の土壌 |

| 黒色土(黒土) | 黒色 | ステップ気候、温帯の一部 | 湿潤ステップ、温帯の長草草原 | 比較的降水がある草原地帯に広がる中性の肥沃な土壌。チェルノーゼム、プレーリー、パンパなど各地で穀倉地帯が広がる。 |

| 褐色森林土 | 褐色 | 温帯から亜寒帯(冷帯)の落葉広葉樹林帯 | 落葉広葉樹林 | 腐植土をもつ肥沃な土壌 |

| ポドゾル | 灰白色 | 亜寒帯湿潤気候 | タイガ(針葉樹林帯) | 分解が進まず蓄積した有機酸の影響で鉄やアルミニウムが溶脱したやせた土壌 |

| ツンドラ土 | 灰褐色 | ツンドラ気候 | ツンドラ | 永久凍土の表層のやせた酸性の土壌 |

ここからは、それぞれの土壌の分布や性質を順番にみていきます。

ラトソルと赤黄色土

ラテライトが露出する道路(セネガル)。鉄やアルミニウムが酸化・水和して赤褐色を呈する。出典:Wikimedia Commons, ©Dorothy Voorhees, CC BY-SA 2.0, 2022/7/10閲覧

熱帯から温帯南部では、ラトソル(ラテライト、赤褐色)や赤黄色土(赤黄色)とよばれる赤系の色をしたやせた(栄養分が少ない)土壌がみられます。

赤系の色なのは酸化鉄が含まれる影響で、地域ごとの酸化鉄の含有比率によって赤褐色から黄色まで様々な色を呈します。

ラトソルは熱帯にみられる土壌であり、赤黄色土は熱帯から温帯南部(主に照葉樹林帯)にかけてみられます。

日本では近畿以西に赤黄色土が広くみられます。

ラトソルや赤黄色土が分布している地域は比較的植生が豊富です。

しかし、雨季の大雨や風化などの影響で土壌中の有機物(腐植土)が失われ、酸化した鉄やアルミニウムが集積した酸性の土壌ができあがりました。

赤黄色土はpH調整などの土壌改良や肥料の散布など適切な対応を行うことで改善できるため、日本では水田や畑として使用されています。

一方、ラトソルが分布する熱帯地域ではやせた土壌で農業を行うために森林を焼き払って灰を肥料とする焼畑農業が行われています。

ラトソルは農業に向かない一方で、地中で湿った状態だと切り出しやすく乾燥させると硬くなる性質があるため、インドではレンガの原料として使用されています。

インドの煉瓦工場。レンガとして使用するためにラテライトを切り出している。出典:Wikimedia Commons, ©Werner Schellmann, CC BY-SA 2.5, 2022/7/10閲覧

参考

ラトソルとラテライトの違い

ラトソルとラテライトは同じ意味として使われることが多いですが、厳密には違います。

まず、ラトソルは土壌を表す用語で、ここまで説明してきたような性質をもつ土壌です。

一方、ラテライトは元々ラテライト化作用という風化作用をうけて生成した岩石を指す用語で、転じてそのような岩石が多い土壌を指して使われるようになりました。

このラテライトは、レンガづくりに使用できるなどの特徴をもつ岩石ですが、すべてのラトソル土壌に含まれているわけでありません。

ラテライト化作用を受けていないラトソル土壌も数多く存在するため、土壌を示す用語としてはラトソルを使用する方が適切です。

砂漠土

サハラ砂漠の岩石砂漠であるハマダの風景(アルジェリア) 出典:Wikimedia Commons, ©Albert Backer, CC BY-SA 3.0, 2021/1/21閲覧

砂漠の乾燥した土壌を砂漠土といいます。

砂漠は植生がほとんど無いため、表面に腐植土の層は存在しません。

まれに雨が降ると地中の塩分を溶かしますが、気温が高く乾燥しているのでほどなく蒸発します。

その際に地表に塩分を残して蒸発するため、土壌は塩分を大量に含む塩性土壌になります。

砂漠では凹地に塩類が集積した塩類土ができますが、これは砂漠土とは異なり地形に起因する間帯土壌になります。

砂漠に限らず乾燥地域で地下水を利用した灌漑(かんがい)農業を行う際に、塩類の集積が大きな問題になります。

栗色土

ステップ気候を中心に乾燥した草原地帯に分布する栗色の土壌を栗色土といいます。

乾燥した気候なので砂漠土と同様に炭酸塩が集積しますが、ステップは植生(短草草原)があるので、表面には栗色のうすい腐植土が堆積します。

土壌は肥沃(ひよく、栄養分が含まれる)ですが、ステップでは降水量が少なく干魃(かんばつ)がしばしばおきるので、農業には灌漑(かんがい)設備が必要になります。

黒色土(黒土)

ロシア南部の北カフカス地方スタヴロポリの黒色土(チェルノーゼム)。出典:Wikimedia Commons, ©Kemal KOZBAEV, CC BY-SA 4.0, 2022/7/14閲覧

ステップ気候(BS)の中でも比較的降水量が多い地域では、黒色土(黒土)とよばれる土壌が広がります。

黒色土が広がる地域では、適度な降水があるため草原の植物由来の腐植土が形成されますが、土壌中の栄養分が流出するほどには雨が多くないため、栄養分が土壌中に蓄積されて厚い腐植土層を形成します。

そのため、地球上の様々な土壌の中でも黒色土は最も肥沃(ひよく、栄養分が多い)な土壌です。

黒色土(黒土)が広がる地帯を黒土帯といい、いずれも世界有数の穀倉地帯です。

黒色土(黒土)は農業生産に非常に重要な土壌なので、各地の黒土帯には固有の名前がつけられています。

チェルノーゼム(チェルノゼム)

リビウ(ウクライナ西部)の小麦畑。ウクライナはチェルノーゼムとよばれる肥沃な黒色土が広がるため、農業生産が盛んである。出典:Wikimedia Commons, ©Mykola Swarnyk, CC BY-SA 3.0, 2022/7/14閲覧

ウクライナ~ロシア南部に広がる黒色土(黒土)をチェルノーゼムといいます。

チェルノーゼムはロシア語で「黒い土」の意味です。

チェルノーゼムは世界で最も生産力の高い土壌で、ウクライナは「ヨーロッパの穀倉地帯(パンかご)」とよばれます。

ロシアとウクライナの小麦の輸出量はそれぞれ2,533万トン、1,170万トン(2016年)であり、二カ国合わせて世界の小麦輸出量の20%を占めます。

この地域で生産された小麦は、現在も世界の食卓を支えています。

プレーリー

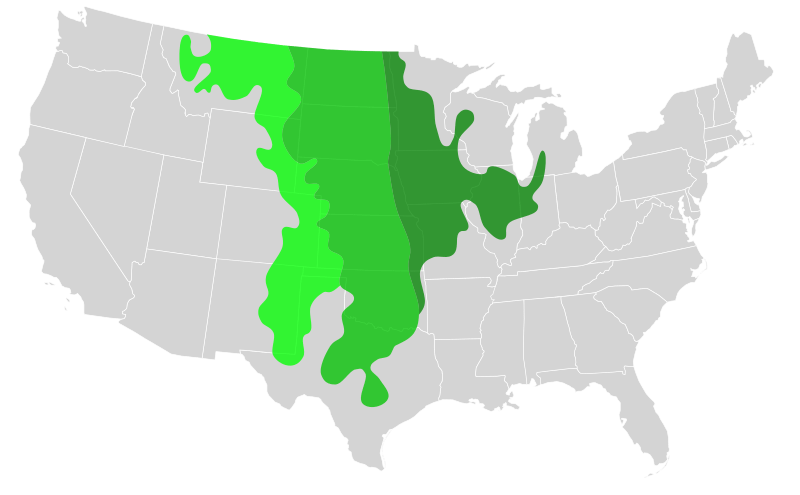

温帯草原の種類別のプレーリー土の分布図(アメリカ)。乾燥した西部に短草草原、湿潤な東部に長草草原が広がり、中間は混合草原が分布する。出典:Wikimedia Commons, ©Blank_US_Map.svg: User:Theshibboleth, CC BY-SA 3.0, 2022/7/15閲覧

北米大陸中央部に南北に黒色土が分布する草原地帯をプレーリーといいます。

プレーリーの土壌をプレーリー土といい、チェルノーゼムと同じく肥沃な土壌です。

この地域でも小麦が栽培されていますが、緯度によって気温が異なるため、栽培時期が異なります。

南側の比較的温暖な地域(米カンザス州など)では、秋に種をまいて冬を越し、春から初夏に収穫する冬小麦が栽培されます。

一方、北部(米サウスダコタ州~カナダ)では春に種をまいて夏に生育し、秋に収穫する春小麦が栽培されます。

パンパ

アルゼンチン中部に広がるパンパ。この地域はビリヤード台に例えられるほど平らで、肥沃な黒色土の土壌が広がるため、小麦やトウモロコシの栽培が行われている。出典:Wikimedia Commons, ©Roblespepe, CC BY-SA 4.0, 2022/7/15閲覧

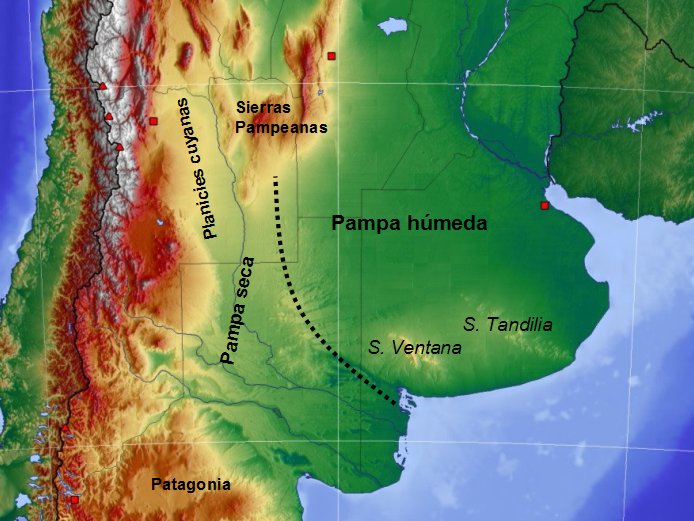

アルゼンチン中部のブエノスアイレス周辺の黒色土が広がる草原地帯をパンパといいます。

パンパでも肥沃な土壌を生かして小麦やトウモロコシが生産・輸出され、世界的な穀倉地帯として知られます。

アルゼンチンの小麦の輸出量は1,027万トン(2016年)であり、世界の小麦輸出量の5.6%を占めます。

褐色森林土

耕された褐色森林土の畑(イタリア北西部ロンバルディア州)。出典:Wikimedia Commons, Public domain, 2022/7/15閲覧

温帯から亜寒帯(冷帯)にかけての落葉広葉樹林帯に広がる褐色の土壌を褐色森林土といいます。

気候区としては、温暖湿潤気候(Cfa)や西岸海洋性気候(Cfb)、亜寒帯湿潤気候(Df)などが該当します。

褐色森林土は表層に腐植土の層をもつ肥沃な土壌です。

日本の森林土壌の大半がこの褐色森林土です。

ポドゾル

ポドゾルの土壌の断面図。出典:Wikimedia Commons, ©Amdb73, CC BY-SA 4.0, 2022/7/15閲覧

亜寒帯(冷帯)のタイガ(針葉樹林帯)ではポドゾルとよばれる灰白色のやせた酸性の土壌が広がります。

針葉樹林気候では、降水・植生があるため腐植土が堆積するものの低温のため微生物による分解が進まず、蓄積した植物由来の有機酸の影響で鉄やアルミニウムなどが溶出して灰白色になりました。このような溶脱作用をポドゾル化作用といいます。

ポドゾルが広がる地域では、やせた土壌と低温も相まって農業には向きません。

同じ亜寒帯(冷帯)でも、亜寒帯湿潤気候(Dfa)などの大陸性混合林気候では落葉性広葉樹と針葉樹の混交林(混合林)が広がるため、土壌は褐色森林土になります。

ツンドラ土

シベリアのツンドラ。エニセイ川河畔の都市ドゥディンカ(ロシア)近郊で撮影された。出典:Wikimedia Commons, ©Mykola Swarnyk, CC BY 2.0, 2022/7/15閲覧

ツンドラ気候(ET)に発達する灰褐色のやせた酸性土壌をツンドラ土といいます。

ツンドラでは永久凍土の表層が短い夏に溶けますが、下層は凍ったままなので水が排水されずに辺りは湿地帯になります。

コケ類や地衣類が生育しますが、低温のため腐植土の分解は進まず泥炭になります。

低温な上に土壌の酸性も強く農業には向きません。

参考文献

片平博文他 「新詳地理B」帝国書院(2020)

成帯土壌 ウィキペディア 2022/7/9閲覧

成帯土壌とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/7/9閲覧

世界の土壌 地理おた部 ~高校地理お助け部~ 2022/7/9閲覧

地理用語研究会編 「地理用語集第2版A・B共用」山川出版社

ラテライト ウィキペディア 2022/7/10閲覧

ラテライト化作用 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/7/14閲覧

赤黄色土とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/13閲覧

関祐二「赤黄色土」農業経営者 11 61-63 (1995) 農業ビジネス

土の色と有機物、鉄 ゆきたねネット 雪印種苗株式会社 2022/7/10閲覧

砂漠土とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、百科事典マイペディア 2022/7/10閲覧

相馬秀廣「E2-3砂漠土壌と土地利用」自然地理学事典 小池一之ら編 朝倉書店(2017)

塩類土壌とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/10閲覧

塩類集積 ウィキペディア 2022/7/10閲覧

栗色土とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、百科事典マイペディア 2022/7/12閲覧

チェルノゼムとは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、岩石学辞典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/7/14閲覧

関祐二「これなら分かる「土と肥料」の実践講座-世界の土を知る」農業経営者 11 61-63 (1995) 農業ビジネス

黒土帯とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/14閲覧

Breadbasket Wikipedia 2022/7/14閲覧

データブックオブ・ザ・ワールド 2020年版 二宮書店 p56

土って何だろう(世界の土壌分布と気候) 未来ecoシェアリング 2022/7/12閲覧

パンパとは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/15閲覧

パンパ ウィキペディア 2022/7/15閲覧

褐色森林土とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/7/15閲覧

ポドゾルとは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、岩石学辞典、百科事典マイペディア、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、デジタル大辞泉 2022/7/15閲覧

ツンドラ土とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/15閲覧

ツンドラ土 ウィキペディア 2022/7/15閲覧