主に自家消費目的で作物を栽培する農業の形態を自給的農業といいます。

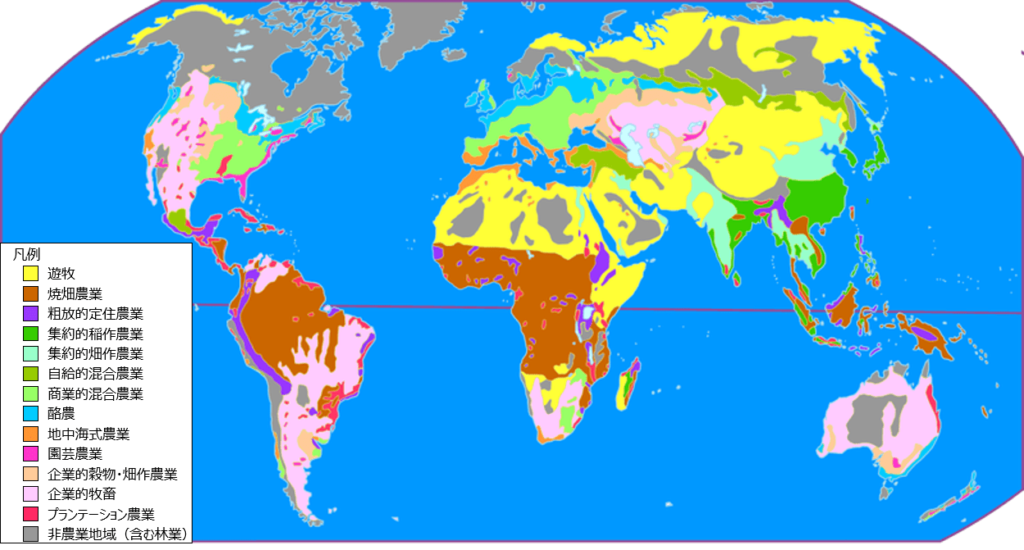

ここではホイットルセーの農業地域区分の中でも自給的農業に分類される5つの形態(遊牧・焼畑農業・粗放的定住農業・集約的稲作/畑作農業)ついて解説します。

【ホイットルセーの農業地域区分・自給的農業・商業的農業・企業的農業】

自給的農業

斜面のタロイモ畑で営まれる自給的農業(カメルーン南西部)。アフリカの農村部の大部分では、自家消費目的で作物を栽培する自給的農業が営まれている。出典:Wikimedia Commons, ©Amcaja, CC BY-SA 3.0, 2022/11/7閲覧

自給的農業は栽培した作物を自家消費する前提で行う農業です。

他の農業地域区分と比較して自給自足に近い形態の農業ですが、必ずしもすべての農作物を自家消費するわけではありません。

あくまで、ヨーロッパ・アメリカで発展した効率的に栽培・販売できそうな作物を選んで販売目的で栽培する商業的・企業的農業との対比としての「自給的」農業です。

自給的農業は原始的な農業形態に近いものです。

商業的農業や企業的農業は商業や物流手段の発展に伴い成立した農業形態であるのに対し、自給的農業は人類が農業をはじめた初期~それに近い時代から行われてきました。

原始的・自給的な農業形態なので耕作地では穀物など主食となる作物が栽培されます。

自給的農業の農業地域区分

ホイットルセーの農業地域区分図。出典を加工して作成。出典:Wikimedia Commons, ©Miyuki Meinaka, CC BY-SA 3.0, 2022/10/1閲覧

自給的農業には次のような農業地域区分があります。

・遊牧

・焼畑農業

・粗放的定住農業

・集約的稲作農業

・集約的畑作農業

ここからはそれぞれの農業について順番に見ていきます。

遊牧

遊牧の風景(モンゴル北部・フブスグル県)。遊牧民は馬を乗りこなしながら家畜を放牧・誘導している。出典:Wikimedia Commons, ©Arabsalam, CC BY-SA 4.0, 2022/10/10閲覧

遊牧は家畜を伴って移動しながら生活する原始的な放牧・生活形態です。

地球上には農業をするには乾燥しすぎているが砂漠ほど乾燥していない場所が広く存在します(ステップ気候の草原など)。

そのような場所では家畜を飼育してその乳や肉・毛皮などを使って生活する牧畜が行われています。

牧畜の中でも同じ場所に定住せずに季節や天候、牧草の量などに応じて家畜を引き連れて移動する場合を遊牧といいます。

遊牧をしながら生活している人々や民族を遊牧民といいます。

農業を営むのが難しい乾燥帯(B)、亜寒帯(冷帯、D)などの地域でみられます。

中央アジア~北アフリカの乾燥地域では主に羊やヤギが飼育され、乾燥が著しい砂漠ではラクダ、北極圏の亜寒帯(冷帯)地域では主にトナカイが家畜として飼育されます。

遊牧民は移動生活のためにテント型の組み立て式移動住居に住んでいます。

スカンジナビア半島北部に住むサーミ人はトナカイを家畜とする遊牧民です。

移動住居のテントの天幕にもトナカイの皮を利用するなど、家畜をまんべんなく活用した生活形態になっています。

トナカイの遊牧を行うサーミ人と移動式住居コタ(ノルウェー・北部地域、1900年頃に撮影)。テントの天幕にもトナカイの皮が活用されている。出典:Wikimedia Commons, Public domain, 2022/10/10閲覧

ポイント

牧畜・遊牧・放牧・移牧の違い

・牧畜:乳・肉・毛・皮などを得る目的で家畜を飼育すること。遊牧や放牧、舎飼い、移牧などすべてを含む概念。

・遊牧:水や草を求めて人間が家畜を伴って移動生活する牧畜の形態。定住地をもたないのが特徴。

・放牧:家畜を畜舎ではなく牧草地に放し飼いにして飼育する方法。遊牧と対立する概念としてこの用語を使用する場合、あくまで定住して同じ(あるいは隣接した)場所で放し飼いにすることを指す。

・移牧:季節に応じて低地と山の草地を行き来して放牧する牧畜の形態。半農半牧で農地をもつため定住地がある。夏は低地の高温乾燥を避けて雪解け水がある山地の草地に行き、冬は積雪や低温を避けて低地に滞在する。ヨーロッパの地中海沿岸で典型(地中海式農業)。

焼畑農業

焼畑農業の耕作地(ボリビア東部のサンタ・クルス)。樹木を伐採して倒した樹木や草を燃やしてその灰を肥料として作物を栽培している。農地に残った切株は炭化して黒ずんでいる。サンタ・クルス周辺はボリビアの中でも標高が低いので熱帯の酸性土壌のラトソルが広がる。そのため、植物を燃やした灰(アルカリ性)で中和させて土壌を作物の栽培に適したpHに改善している。出典:Wikimedia Commons, ©CIAT, CC BY-SA 2.0, 2022/10/11閲覧

焼畑農業は森林や原野の樹木や草木を刈り払い、切り倒した樹木や草を燃やして灰にしてその灰を肥料として作物を育てる原始的・粗放的な農業の形態です。

数年ごとに畑を変え、その際に人間の住む場所も変えるため移動農業ともよばれます(焼畑をしない形態の移動農業もあります)。

ホイットルセーの農業地域区分では畑を変える際に人間の住む場所を変えない場合を粗放的定住農業とよんで区別します。

ラトソルが広がり土壌がやせて栄養分が少ない東南アジア~インドやアフリカ、南米の赤道付近の熱帯地域で広くみられます。

ラトソルは作物の栽培に向かない酸性土壌なので、燃やした樹木の灰(アルカリ性)で土壌を中和して作物栽培に適したpHに改善した上で作物を栽培します。

焼畑農業で栽培される作物の例としてアワ・ヒエなどの雑穀やキャッサバ、ヤムイモなど主食となるイモ類があります。

焼畑農業では灰以外に肥料を追加しません。

そのため同じ場所で長期間作物を栽培できず、数年で畑を放棄して別の場所を燃やすことを繰り返します。

放棄する前提の畑をあまり手入れをせずに使うので雑草や害虫も発生しやすく、これも数年で畑を放棄する原因です。

このように焼畑農業は粗放的な農業形態であり、土地生産性(耕作面積あたりの生産量)は低くなります。

放棄された耕作地は自然にまかせて数年から数十年かけて再生します。

人口密度が低いうちは自然が森を再生するスピードが人間が森林を焼くスピードを上回ります。

しかし、人口密度が増えてくると森林の再生が追いつかずに森林破壊が進んでしまうという問題点があります。

粗放的定住農業

粗放的定住農業は焼畑農業同様に耕作地は数年ごとに変えるが、人間は同じ場所に定住する農業形態です。

焼畑農業同様に森林を燃やした灰を肥料としますが、人間は同じ場所に定住し、その周辺で畑を変えることが違いです。

周辺の土壌などの環境が良い場合や小さな離島で住む場所を変える意味がない場合に定住してのその近場で畑だけを変える形態をとります。

焼畑農業同様、粗放的で土地生産性の低いな農業形態になります。

栽培する作物も焼畑農業と同様ですが、比較的土壌が肥沃(ひよく、栄養分が多い)な地域ではココヤシ、カカオなども栽培します。

南米のアンデス山脈では、斜面の高度差を利用してジャガイモやトウモロコシをそれぞれの作物に適した標高の場所で栽培します。

参考

焼畑農業(移動農業)と粗放的定住農業の違い

焼畑農業と粗放的定住農業をあえて区別する場合、両者の違いは畑を変えた際に人間の住む場所を変えるかどうかです。

粗放的定住農業は人間が定住して畑のみを変える農業形態で、焼畑により得られた灰を肥料にします。

一方、焼畑農業では畑を変える際に人間の住む場所も移動するため定住しません(定住する形態も焼畑農業に含む場合もありますが、ここでは粗放的定住農業に含みます)。

ホイットルセーの農業地域区分の論文では「焼畑農業(Slash-and-burn agriculture)」の分類を「移動農業(Shifting cultivation)」と表現しています。

つまり、同じ焼畑農業であっても畑に合わせて移住するか定住するかによって区別しています。

この定住するかどうかという比較軸は、酪農などの定住する牧畜と草を求めて住む場所も変える遊牧の分類にも共通します。

集約的稲作農業

手作業での田植えの風景(カンボジア)。モンスーンアジア(東~東南~南アジア)の発展途上国では豊富な降水を利用して労働集約的な稲作が行われている(集約的稲作農業)。 出典:Wikimedia Commons, ©Brad Collis, CC BY 2.0, 2022/10/11閲覧

集約的稲作農業は水田での稲作(水稲栽培)を中心とした労働集約的な農業形態です。

季節風の影響をうけるモンスーンアジア(東~東南~南アジア)でみられるためアジア式稲作農業ともよばれます。

集約的稲作農業はモンスーンアジアの中でも温暖で降水量が多い(年降水量1,000mm以上)地域でみられます。

より冷涼・乾燥した地域では集約的「畑作」農業が営まれます。

集約的稲作農業の中心である水稲栽培は、灌漑(かんがい)により水を農地に引くことができる沖積平野(三角州や氾濫原)や海岸平野などで行われます。

特に温暖な地域では年2回栽培することができます(二期作)。

集約的稲作農業は経営規模が小さくて自給的な傾向が強い農業形態です。

多くの人手をかけて作物を栽培するため労働生産性は低くなります。

東アジアでは灌漑設備の整備も進んでいる上に技術も高く土地生産性が高いですが、南アジアや東南アジアでは灌漑設備や技術の導入が遅れているため土地生産性もやや低くなります。

水田での稲作は水を通して外部から栄養を供給するため連作障害もおきにくく、毎年同じ場所で耕作することができます。

さらに、米は同じ面積で収穫できる熱量(カロリー)が小麦など他の穀物よりも多いため同じ面積の耕作地で小麦よりも多くの人数を養うことができます。

そのため、モンスーンアジアの稲作地帯は世界でも人口密度が高い地域になっています。

水源が周囲に無いため水を農地に引くことができない場所では米以外の穀物や綿花、ナタネ(油をとる目的)などが栽培されます。

傾斜地ではクワや茶、香辛料(コショウなど)などの日当たりと水はけがよい場所を好む低木が栽培されます。

集約的畑作農業

小麦の収穫風景(中国)。東アジアでは伝統的に労働集約的な畑作農業が行われている。出典:Wikimedia Commons, ©Steve Evans from Bangalore, India, CC BY 2.0, 2022/10/19閲覧

集約的畑作農業は畑作中心の労働集約的な農業形態です。

アジアの冷涼・乾燥した地域でみられることからアジア式畑作農業ともよばれます。

気候が寒冷または乾燥しているため水田で稲を栽培ができない地域でみられ、その分布は集約的「稲作」農業と隣接しています。

中国の華北や東北などの寒冷地域、インドのデカン高原、パンジャーブ地方(北西部)の乾燥地域などアジアで広くみられます。

もちろんアジア以外にも分布しています(エジプトのナイル川沿岸など)。

乾燥帯で行われるオアシス農業も集約的畑作農業の一種です。

オアシス農業では乾燥帯の中で例外的に安定した水源がある場所(オアシス)で行われます。

集約的「稲作」農業と同様に経営規模が小さく自給的な傾向が強い農業形態です。

多くの人手をかけて作物を栽培するため土地生産性は高くなりますが労働生産性は低いです。

集約的畑作農業は水田での稲作ができない乾燥・寒冷な地域なので乾燥に強い作物が栽培されます。

栽培される作物としては小麦などの穀物、トウモロコシ、綿花、大豆などがあります。

乾燥帯のオアシス農業では小麦や大麦などの穀物やナツメヤシ、ブドウなどが栽培されます。

小麦などの穀物は米と比べると同じ面積で収穫できる熱量(カロリー)が少なく連作障害もあるため、隣接する稲作地域よりは人口密度が低い傾向があります。

関連記事

-

参考ホイットルセーの農業地域区分(自給的・商業的・企業的農業)

続きを見る

-

参考穀物(米・小麦・トウモロコシ・麦・雑穀)

続きを見る

-

参考農業の歴史(農耕のはじまりから現代のスマート農業まで)

続きを見る

-

参考家畜の畜産物の分類(肉・乳・毛皮・使役など)

続きを見る

参考文献

片平博文他「新詳地理B」帝国書院(2020)

ダウエント・ホイットルセー ウィキペディア 2022/10/1閲覧

Derwent Whittlesey, Major Agricultural Regions of the Earth, Ann. Assoc. Am. Geogr. 26 199-240 (1936)

地理用語研究会編「地理用語集第2版A・B共用」山川出版社(2019)

Subsistence agriculture Wikipedia 2022/10/11閲覧

牧畜 ウィキペディア 2022/10/10閲覧

牧畜とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/10/11閲覧

遊牧とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/10/10閲覧

放牧とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/10/10閲覧

移牧とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、百科事典マイペディア 2022/10/11閲覧

焼畑とは コトバンク 百科事典マイペディア 2022/10/11閲覧

焼畑農業 環境用語集 一般財団法人環境イノベーション情報機構 2022/10/11閲覧

Slash-and-burn Wikipedia 2022/10/11閲覧

焼畑農業 ウィキペディア 2022/10/11閲覧

移動農業 環境用語集 一般財団法人環境イノベーション情報機構 2022/10/11閲覧

Shifting cultivation Wikipedia 2022/10/11閲覧

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

アジア式農業とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/10/21閲覧

下田吉人「主食としての米食」生活衛生 11(1) 1-4 (1967)