地表を覆う植物の種類はその土地の気候によって大きく変わり、それぞれの地域の気候に応じた独特の景観がつくられます。

ある地域において地表を覆っている植物集団のことを、その地域の植生といいます。

ここでは、植生と気候についてみていきます。

各気候区の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

【ケッペンの気候区分:熱帯・乾燥帯・温帯・亜寒帯(冷帯)・寒帯・高山・植生・土壌】

目次

樹木気候と無樹木気候

ケッペンの気候区分を「植生」という観点で見ると、大きく2つに分けることができます。

樹木が生育できるか否かです。

樹木が生育できる熱帯(A)・温帯(C)・亜寒帯(冷帯、D)の3つの気候帯を樹木気候といいます。

これらの気候では、樹木を中心に地域ごとに様々な植生が広がります。

一方、乾燥帯(B)と寒帯(E)は樹木が生育できない無樹木気候です。

乾燥帯は年降水量が乾燥限界を下回るため樹木が生育できず、

寒帯は最暖月平均気温が10℃未満の非常に寒冷な気候のため樹木が生育できません。

無樹木気候では、わずかな草本植物(いわゆる草)やコケ類が生育する他、砂漠や氷河などほとんど植生が見られない地域も存在します。

ケッペンの気候区分の気候区のアルファベット表記では、樹木気候は2文字目は小文字であるのに対し、無樹木気候の2文字目は大文字になります。

たとえば、樹木気候であるサバナ気候(熱帯)はAwと表記するのに対し、無樹木気候のステップ気候(乾燥帯)はBWと表記します。

次の項目では、植生の分布をより細かくみていきます。

植生の分布

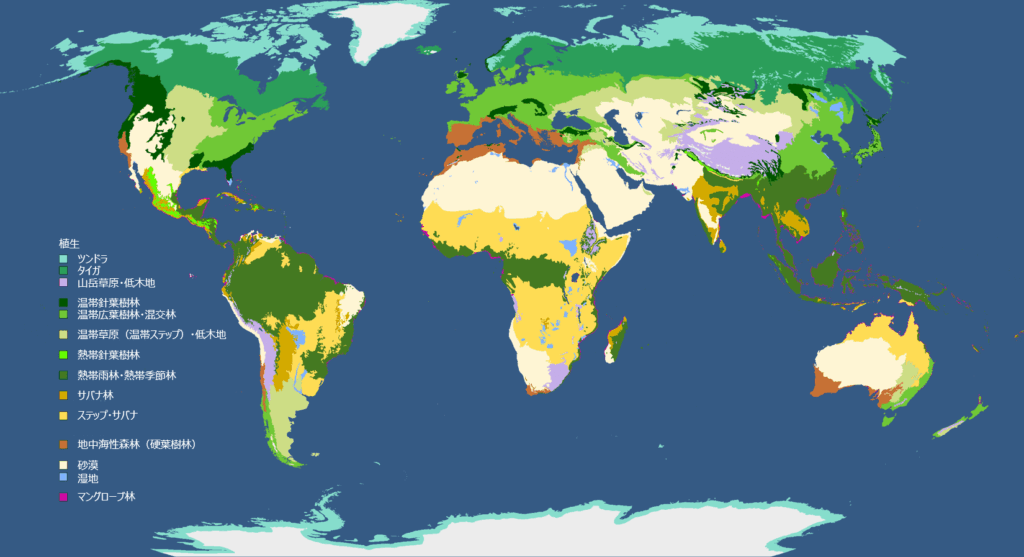

次の地図は地球上の植生の分布を色分けして表したものです。

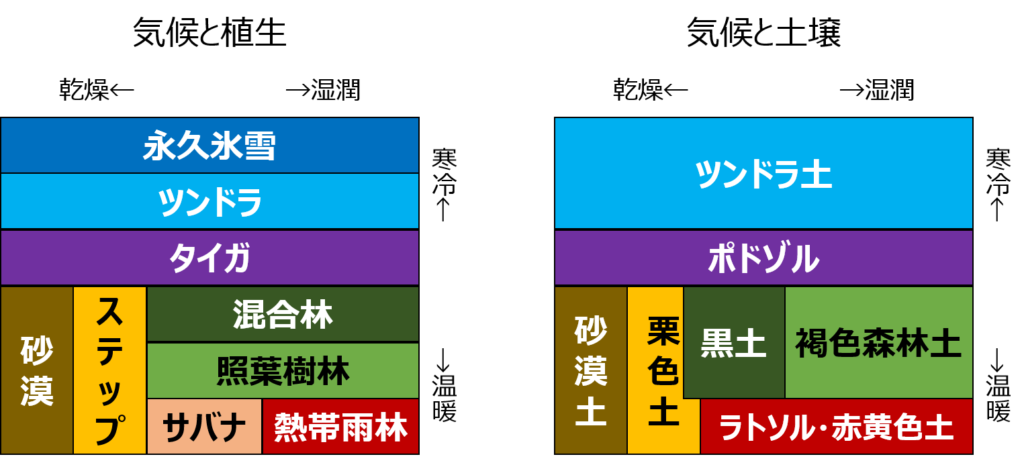

地表を覆う植物や景観は地域によって様々ですが、おおよそ気候区分に応じて下図の左側のように分類できます。

詳細はそれぞれの気候帯のページで解説していますが、ここからは植生について気候区ごとの違いに着目してみていきます。

はじめに、気候区ごとの植生の特徴を表にまとめ、気候帯ごとの植生の詳細をみていきます。

表 気候ごとにみられる植生

| 気候帯 | 気候区 | 植生 | 特徴 |

| 熱帯(A) | 熱帯雨林気候(Af) | 熱帯雨林 | 年中高温多雨のため常緑樹林 |

| 弱い乾季のある熱帯雨林気候(Am、熱帯モンスーン気候) | 熱帯季節林 | 弱い乾季に樹木の上層のみ落葉 | |

| サバナ気候(Aw) | サバナ | 乾季に落葉する低木林 | |

| 乾燥帯(B) | ステップ気候(BS) | ステップ | 短草草原 |

| 砂漠気候(BW) | 砂漠 | 乾燥に適応した多肉植物が点在 | |

| 温帯(C) | 地中海性気候(Cw) | 硬葉樹林 | 夏の乾燥に適応した樹木の疎林 |

| 温暖冬季少雨気候(Cs) | 照葉樹林 | 常緑広葉樹林(冬の乾燥に耐えるため肉厚の葉) | |

| 温暖湿潤気候(Cfa) | 照葉樹林、落葉広葉樹林 | 温暖な地域は常緑樹林、寒冷な地域は落葉樹林 | |

| 西岸海洋性気候(Cfb) | 落葉広葉樹林 | 落葉広葉樹林 | |

| 亜寒帯(冷帯、D) | 亜寒帯湿潤気候(Df) | 亜寒帯混交林、タイガ | 温暖な地域では落葉広葉樹と針葉樹の混交林、寒冷な地域は針葉樹林(タイガ) |

| 亜寒帯冬季少雨気候(Dw) | |||

| 高地地中海性気候(Ds) | --- | --- | |

| 寒帯(E) | ツンドラ気候(ET) | ツンドラ | 短い夏にコケ植物、地衣類が地表を覆う |

| 氷雪気候(EF) | 氷河 | 植生なし |

熱帯(A)の植生

熱帯の分布する様々な森林のことを総称して熱帯林といいます。

熱帯林と一言でまとめても、実際には気候によって森林の形態は様々です。

赤道周辺の熱帯雨林気候(Af)では、落葉しない常緑広葉樹林が広がり熱帯雨林(熱帯多雨林)とよばれます。

乾季のある弱い乾季のある熱帯雨林気候(熱帯モンスーン気候, Am)とサバナ気候(Aw)では、乾季に落葉する雨緑林が広がります。

雨緑林は、雨季にのみ木々が葉をつけて緑色になることからそうよばれています。

弱い乾季のある熱帯雨林気候では、熱帯季節林(熱帯モンスーン林)が広がります。

強い乾季のあるサバナ気候の植生は、疎林と低木が点在する草原からなり、サバナとよばれます。

詳細は次の記事で気候区ごとに解説しています。 続きを見る

熱帯の気候(熱帯雨林気候・熱帯モンスーン気候・サバナ気候)

熱帯雨林

赤道周辺の熱帯雨林気候(Af)では、熱帯雨林(熱帯多雨林)とよばれる密林が広がります。

年中高温で降水量も多いため、落葉しない常緑広葉樹林が広がります。

背の高い木々が密生するので、林床(地表)まで光が届かず、薄暗くなります。

そのため、地表では日光が少なくても生育できるコケなどの着生植物やつる植物が生い茂ります。

植生としては、合板材料に使用されるラワンや高級な木材(銘木)として知られるチークやコクタン(黒檀)などがあります。

また、天然ゴムを採取できるパラゴムノキやパーム油を採取できるアブラヤシも熱帯林の重要な樹木作物です。

マングローブ林

熱帯から亜熱帯(熱帯隣接地域)では、河口などの淡水と海水が入り交じる干潟に、マングローブと呼ばれる耐塩性のある低木が広がるマングローブ林が広がります。

マングローブ林は熱帯と亜熱帯の広範囲でみられ、日本では沖縄などの南西諸島でみられます。

熱帯季節林

弱い乾季がある熱帯雨林気候(Am、熱帯モンスーン気候)では、熱帯季節林(熱帯モンスーン林)とよばれる森林が広がります。

弱い乾季があり、乾燥に対応するために熱帯雨林よりも肉厚な葉や樹皮をもつ樹木が生育しています。

木々の高さは熱帯雨林よりも低くなり、乾季に上層だけ落葉する落葉広葉樹もみられます。

より乾燥が強い地域では、樹木全体の葉が落葉するものに変わります。

サバナ

強い乾季のあるサバナ気候(Aw)では、サバナ(サバンナ)とよばれる低木が点在する草原が広がります。

乾季には木々は落葉し、草原も枯れます。

この気候の森林は低木がまばらに生えた疎林になり、森林と草原の移行帯にあたります。

サバナの草原は乾燥限界以上の降水があります。

そのため、後述の乾燥帯の草原(ステップ)よりも草丈が高く、長草草原とよばれます。

植生としては、アカシアなどのトゲをもつ低木が典型で、有刺灌木林(ゆうしかんぼくりん)が広がります。

「有刺」とはトゲをもつという意味で、「灌木(かんぼく)」とは人間の背丈より低い低木のことです。

乾燥帯(B)の植生

乾燥帯は樹木がないものの草原がみられるステップ気候(BS)と植生に乏しい砂漠気候(BW)に分かれます。

乾燥に強い植物が生育し、乾燥がひどくなるにしたがって、植生が乏しくなっていきます。

詳細は次の記事で気候区ごとに解説しています。 続きを見る

乾燥帯の気候(砂漠気候とステップ気候)

ステップ

ステップ気候(BS)では、年降水量が乾燥限界を下回るため、樹木は生育できません。

サバナ気候(Aw)よりも雨が少なく乾燥した気候のため、サバナの草原よりも草丈の低い短草草原(ステップ)が広がります。

砂漠の植生

砂漠気候(BW)では、水が不足するため植生が乏しい砂漠が広がります。

砂漠では、非常に乾燥した過酷な環境に適応したサボテンなどの多肉植物が点在します。

温帯(C)の植生

温帯は降水に恵まれ、森林が広がる気候帯です。

温帯に広がる森林を総称して温帯林といいます。

熱帯に近い温暖な地域では、熱帯雨林同様に落葉しない常緑広葉樹林が広がります。

温帯の常緑広葉樹林には、夏に乾燥する地域の硬葉樹林と夏に雨が多い地域の照葉樹林という2つのタイプがあります。

一方、亜寒帯(冷帯)に近い比較的涼しい地域では、冬に落葉する落葉広葉樹林が広がります。

さらに亜寒帯に近づくと、亜寒帯に特徴的な針葉樹林と落葉広葉樹林が入り混じった混交林がみられます。

このような混交林を温帯混交林といい、日本では東北から北海道にかけてみられます。

ここからは、温帯でみられる森林についてまとめます。 続きを見る 続きを見る

気候区ごとの特徴については、以下の記事で解説しています。

温帯の気候1(地中海性気候と温暖冬季少雨気候)

温帯の気候2(温暖湿潤気候と西岸海洋性気候)

硬葉樹林

硬葉樹林は、地中海性気候(Cs)の地域にみられる常緑広葉樹林の一種です。

夏に乾燥するため、硬葉樹林の木々は硬く小さい葉をもち、乾燥に強くなっています。

植生としては、オリーブやコルクガシ、月桂樹やユーカリなどが生育します(参考:地中海式農業の作物)。

照葉樹林

照葉樹林は、夏に雨が多い地域に見られる常緑広葉樹林です。

葉は硬葉樹林よりも大きく、表面に光沢がある肉厚の葉をもちます。

着生生物(コケ)やつる植物も比較的多く、林床(地表)は暗くて湿度が高いという特徴があります。

地域としては、東南アジアの山地~中国南部~日本にかけて照葉樹林が最も広く発達します。

気候帯としては温暖冬季少雨気候(Cw)~温暖湿潤気候(Cfa)にあたります

植生としては、シイ(椎)やカシ(樫)、クスノキ(樟)やツバキ(椿)などが生育します。

-

参考照葉樹林と林業(シイ・カシなど)

続きを見る

落葉広葉樹林

温帯の中でも比較的涼しい地域では、冬に落葉する落葉広葉樹林が広がります。

照葉樹林と比較すると樹木の種類が少なく構造が単純で、林床(地表)まで多くの光が届き明るいです。

落葉広葉樹林は温帯から亜寒帯(冷帯)にかけて広がります。

亜寒帯では針葉樹林と混交林を作り、亜寒帯混交林(混合林)とよばれます。

冬季に落葉し、夏にのみ葉をつけて緑色になることから夏緑林ともよばれます。

植生としては、温帯林ではブナ(橅)やナラ(楢)などが生育し、亜寒帯混交林ではシラカバやカエデなどが生育します。

-

参考落葉広葉樹林と林業(ブナ・ナラ・ケヤキなど)

続きを見る

亜寒帯(D)の植生

亜寒帯(冷帯、D)は、樹木が生育する気候帯の中では最も寒暖差の激しい気候帯です。

亜寒帯に広がる森林を総称して亜寒帯林といいます。

温帯林に接する亜寒帯南部では落葉広葉樹と針葉樹の混交林(亜寒帯混交林)になり、北部ではタイガとよばれる針葉樹林が広がります。

気候区ごとの詳細は次の記事で解説しています。

-

参考亜寒帯の気候(亜寒帯湿潤気候・亜寒帯冬季少雨気候など)

続きを見る

針葉樹林

針葉樹は、温帯から亜寒帯(冷帯)にかけて分布する針のように細長くてかたい葉をもつ樹木です。

主に針葉樹で構成された森林を針葉樹林といいます。

針葉樹林は温帯から亜寒帯にかけて幅広く分布し、広葉樹林が生育できない寒冷な地域では、タイガとよばれる広大な針葉樹林が広がります。

このような同一種類の樹木からなる森林を純林(単純林)といい、生育環境が厳しい場所にみられます。

一方、温帯に接する亜寒帯の低緯度側地域などの比較的温暖な場所では、落葉広葉樹林と針葉樹林が入り交じる混交林(混合林)をつくります。

植生としては、トウヒ(唐檜)やモミ(樅)などの純林を形成し、タイガの南限にあたる北海道ではエゾマツ(蝦夷松)やトドマツ(椴松)が生育します。

参考

針葉樹は地球上の森林に広く分布していますが、針葉樹が主体となり針葉樹林を形成する場所は限られています。

これは、針葉樹が裸子植物とよばれる古い型の植物であり、より新しい被子植物の広葉樹との競争に勝てないためです。

その代わりに劣悪な環境への適応するように発達し、広葉樹が生育できない場所にも分布しています。

-

参考針葉樹林と林業(スギ・ヒノキ・エゾマツなど)

続きを見る

寒帯(E)の植生

寒帯(E)では低温のため土壌が一年中凍りついた永久凍土が広がり、樹木が生育できない気候帯です。

コケ類・地衣類が生育するツンドラ気候(ET)と植生がほとんどみられない氷雪気候(EF)に分かれます。

ツンドラ気候では、短い夏に気温が0℃を超えて凍土の表層が溶けるためにコケ類や地衣類が生育できます。

一方氷雪気候では、積雪が年中溶けず、永久凍土が広がるため植物は生育できません。

詳細は次の記事で気候区ごとに解説しています。 続きを見る

寒帯の気候(ツンドラ気候と氷雪気候)

ツンドラ

低温のため樹木が生育できない場所をツンドラといいます。

寒帯では年中低温のため地面が凍りつき永久凍土が発達します。

しかし、寒帯の中でも比較的暖かい地域では、短い夏に月平均気温が0℃を超えて凍土の表層が溶けるため、コケ類や地衣類が生育できます。

厳しい環境のため生物の種類は限られ、地衣類を主食とするトナカイなど寒さに適応した生物が生育します。

高山気候(H)の植生

標高が100 m上がるごとに気温はおよそ0.6℃下がり、空気中に含むことができる水分量(飽和水蒸気量)が減るため乾燥しやすくなります。

このため、高山では低地とは異なる植生になります。

低地と比較して高山は緯度が同じで気温が低いため、より寒い地域の植生に類似する傾向があります。

詳細は以下のページで解説しています。

-

高山気候と森林限界

続きを見る

参考文献

植生 コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/7閲覧

地理用語研究会編 「地理用語集第2版A・B共用」山川出版社

ケッペンの気候区分 ウィキペディア 2022/7/7閲覧

雨緑林とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、デジタル大辞泉 2022/7/7閲覧

熱帯雨林 ウィキペディア 2022/7/7閲覧

マングローブ ウィキペディア 2022/7/9閲覧

熱帯季節林 日本光合成学会 光合成辞典 2022/7/7閲覧

熱帯季節林とは コトバンク 世界大百科事典 2022/7/7閲覧

サバナ気候 ウィキペディア 2022/7/7閲覧

灌木とは コトバンク 世界大百科事典 第2版 2022/7/7閲覧

ステップとは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/7閲覧

硬葉樹林 ウィキペディア 2022/7/7閲覧

照葉樹林 ウィキペディア 2022/7/7閲覧

照葉樹林とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/7閲覧

綾の照葉樹林 林野庁九州森林管理局 2022/7/10閲覧

照葉樹林 一般財団法人環境イノベーション情報機構 環境用語 2022/7/10閲覧

落葉広葉樹林 一般財団法人環境イノベーション情報機構 環境用語 2022/7/10閲覧

亜寒帯 ウィキペディア 2022/7/9閲覧

針葉樹とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/9閲覧

針葉樹林 ウィキペディア 2022/7/9閲覧

単純林とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/9閲覧

タイガとは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/7/9閲覧

ツンドラ気候とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、デジタル大辞泉、世界大百科事典 第2版 2022/7/9閲覧

氷雪気候とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、デジタル大辞泉 2022/7/9閲覧

永久凍土とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/7/9閲覧