大量の樹木が集まる森林は、林業に欠かせない存在です。

このページでは、森林に関する前提知識として、天然林と人工林の違いや森林の形成・遷移、森林の構造について解説します。

高校生物と重なる内容でもありますが、地理の前提となる知識として紹介します。

森林とは

森林とは、高さ4m以上の樹木が広範囲で密集し、木々の枝葉で空間が埋め尽くされているような場所です。

森林は世界の陸地面積の1/3を占める空間であり、人類にとっても食料採取(木の実)や燃料(薪炭材(しんたんざい))、建築・加工用の木材(用材)など様々な資源が得られる場所です。

森林が発達するためには、一定以上の気温と十分な降水量が必要です。

このため、気温が低すぎる寒帯(最暖月平均気温が10℃未満)と降水量が不足する乾燥帯(年降水量が乾燥限界以下、おおむね500mm未満)には森林が見られません。

また、森林が見られる場所でも乾季に雨が降らない熱帯のサバナ気候(Aw)では、樹木がまばらな疎林(そりん)になります。

一方で、年間通して十分な降水量がある熱帯雨林気候(Af)では、樹木が密集した密林となります。

密林では樹木の枝葉が密集し、地表にあまり光が届かないため、森林の地面(林床(りんしょう))は薄暗く、新しい植物が成長しにくい場所になります。

天然林と人工林

森林は、天然林と人工林に分けられます。

天然林は人間の手が加わらずに形成された森林であるのに対し、人工林は人間が管理して育成した森林です。

天然林の中でも、非常に長い間、人の手が加わっていない森林を原生林や原始林とよびます。

天然林では自然の循環の中で樹木の種子が発芽し、自然に育っていきます。

人工林では、人の手で苗木を植える植林を行います。

あらかじめ高密度で苗木を植えておき、ある程度育ったら、状態が良い樹木のみを残して伐採する間伐を行うことで、効率的に樹木を育てます。

人工林では、効率化のために同じ種類の樹木を一度に大量に植林することが多いです。

このため、天然林では様々な種類・樹齢(樹木の年齢)の木々が入り交じるのに対し、人工林では同時期に植えられた一種類の樹木が一面に生えていることが多いです。

日本では、天然林は主に広葉樹林となっているのに対し、人工林は主に針葉樹林となっています。

これは、戦後に木材生産のために育ちが早いスギやヒノキなど成長が早く木材に適した針葉樹を大量に植樹したためです。

戦後に大量に植樹された樹木は成長して花粉を出すようになり、今日の花粉症の原因となっています。

森林の形成と遷移

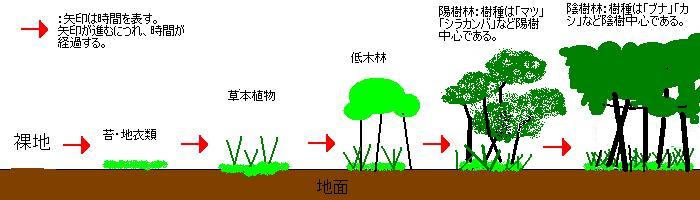

現在は森林が形成されている場所も、遠い昔には植物が生えていない裸地(らち)でした。

裸地は、火山噴火のよる溶岩流などであたり一面の植物が失われ、岩石がむき出しになっている地面のことです。

裸地は栄養分や保水力が乏しいため、はじめは苔類(こけるい)や地衣類(ちいるい)が侵入します(裸地から4-5年後)。

苔類や地衣類は大気中の水分と光合成で生存に必要な栄養をまかなえるため、土壌が無く植物が根を張れない裸地でも生育できます。

苔類や地衣類の遺骸が積み重なると薄い土壌になり、草本(そうほん、いわゆる草)が根を張って生育できるようになります(裸地から5年後以降)。

最初は、発芽して1年以内に種子を残して枯れる一年生植物(ヒメジョオンなど)が生育し、次第に数年以上生きる多年生植物(ススキなど)が根を張るようになります(20年後くらいまで)。

土壌が厚くなっていくと、木本(もくほん、いわゆる木)が根を張れるようになります。

はじめは、強い光を必要とする代わりに成長が早い陽樹(シラカバ、ハンノキなど)が侵入します。

はじめは低木林(ヤシャブシ、ヤマツツジなど)が形成され、次第に高木林(アカマツ、コナラなど)が形成されます(裸地から20年後~200年後)。

陽樹の高木林が生い茂るようになると、林床(地面)に届く光が減って同じ場所には陽樹の幼木が育たなくなってしまいます。

そこで、陽樹の代わりに弱い光でも生育できる陰樹(スダジイ、アラカシなど)が侵入し、生育するようになります(裸地から200年後以降)。

陽樹の林の中に陰樹が交じるようになり、林床が暗すぎてもう陽樹の幼木が育たないことから陰樹の割合がどんどん増えていき、最終的には陰樹中心の林になります。

陰樹中心の林では、もうこれ以上生育する植物の種類が変わらないため、極相(クライマックス)とよびます。

以上のような裸地からはじまる一連の植物の移り変わりを一次遷移とよびます。

極相に至った後でも、台風による倒木などで明るい場所が出現すると、新しい遷移がはじまります。

この場合には、樹木が無いだけで既に土壌が形成されており、一次遷移のスタートとなる裸地とは違う状態です。

このように、裸地以外の土壌がある状態からはじまる遷移を二次遷移といいます。

人間が目にする遷移の多くは二次遷移です。

二次遷移には、人為的に樹木を伐採した跡地や放棄された畑・宅地などからはじまるものもあります(いわゆる「自然に還る」プロセス)。

森林の構造

森林は単に樹木が密集して生えているだけではなく、階層構造をもっています。

森林の最上部である林冠(りんかん)は、高さ8mを超える樹木が生い茂る高木層・亜高木層となっています。

空から降り注ぐ太陽光の多くはこの層で吸収されるため、その下に届く光は少なくなります。

亜高木層の下には、高さ1.5-5mほどの日陰に強い低木が生育する低木層となります。

さらに下の高さ1.5m未満には、草本(いわゆる草)が生い茂る草本層が広がります。

森林の階層の数は温暖で降水量が多い熱帯雨林で最も多くなり、寒冷なツンドラや雨が少ない砂漠で最も単純になります(森林すら無い草本のみの1層)。

温暖で降水量が豊富な熱帯雨林(熱帯多雨林)では、何層もの階層構造ができあがります。

熱帯雨林では、林冠に樹木が密に生い茂るため、地表に近づくにしたがって届く光は急激に少なくなり、それぞれの階層に適応した植物が生育します。

一方、より寒冷な地域に広がる落葉広葉樹林や針葉樹林で(タイガ)では、樹木の間隔が広く地表まで光が届きやすく、森林の階層構造も単純になります。

関連記事

-

参考気候と森林の分布(熱帯林・温帯林・亜寒帯林)

続きを見る

-

参考森林の機能と役割・恩恵(物質生産・水源涵養林・災害防止など)

続きを見る

-

参考気候と植生

続きを見る

-

参考アリソフとケッペンの気候区分(気候帯・気候区)

続きを見る

参考文献

カナリア諸島(カナリアショトウ)とは? コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/2/8閲覧

Cloud forest, Wikipedia 2025/2/8閲覧

服部 保「ゴメラ島(カナリア諸島) の照葉樹林」人と自然 16 p9-20 (2006)

森林(シンリン)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/2/2閲覧

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

人工林と天然林 森林・林業学習館 2025/2/2閲覧

森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するQ&A 林野庁 2025/2/2閲覧

遷移 (生物学) ウィキペディア 2025/2/4閲覧

植生の遷移/裸地から森林ができるまで 森林・林業学習館 2025/2/4閲覧

Ecological succession, Wikipedia 2025/2/4閲覧

Stratification (vegetation), Wikipedia 2025/2/4閲覧

熱帯の木材 名古屋大学農学部 2025/2/9閲覧