このページでは、高校地理の林業分野について概観します。

はじめに林業の場となる森林について解説し、次いで林業や木材の統計についてまとめます。

森林

森林は、高さ4m以上の樹木が広範囲で密集し、木々の枝葉で空間が埋め尽くされているような場所です。

森林は世界の陸地面積の1/3を占める空間であり、人類にとっても食料採取(木の実)や燃料(薪炭材(しんたんざい))、建築・加工用の木材(用材)など様々な資源が得られる場所です。

森林には人間が人工的に植林・管理している人工林と、人間の手が加わらずに形成された天然林に分けられます。

天然林は様々な種類の樹木・樹種が入り交じるのに対し、人工林は目的に合わせた樹種で揃えられ、一斉に植えられるため樹齢もそろっています。

森林の形成(遷移)や階層構造など森林については、次のページで解説しています。

-

参考森林とは(天然林と人工林・森林の形成と遷移・構造)

続きを見る

森林は木材などの林産物を生産する場ですが、それ以外にも様々な機能があります。

たとえば、水道水の水源地周辺を保全する水源涵養機能や樹木が地中深くに根を張ることで土砂崩れを防ぐ災害防止機能などがあります。

次のページでは、森林の代表的な機能として物質生産機能、水源涵養機能、災害防止機能、地球環境保全機能、観光・文化・レクリエーションの5つの機能について解説しています。

-

参考森林の機能と役割・恩恵(物質生産・水源涵養林・災害防止など)

続きを見る

気候と森林の分類

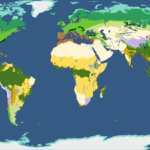

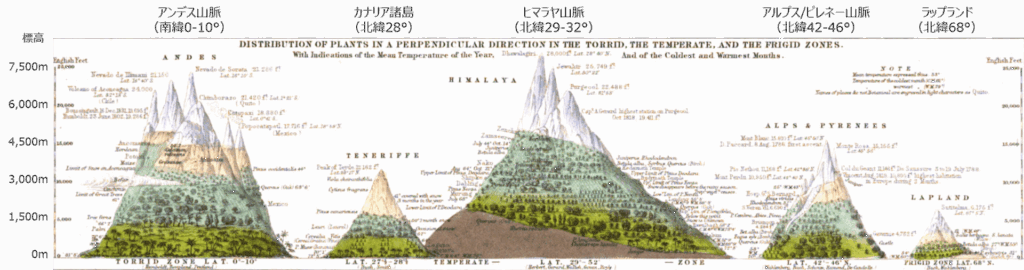

森林の形成は気候に大きく左右されるため、気候ごとに特徴をもった森林が形成されます。

世界には5つの気候帯がありますが、樹木が生育できない乾燥帯(B)と寒帯(E)を除いた3つの気候帯(熱帯(A)、温帯(C)、亜寒帯(冷帯、D))で森林が形成されます。

気候帯ごとに熱帯の森林を熱帯林、温帯の森林を温帯林、亜寒帯(冷帯)の森林を亜寒帯林(冷帯林)とよびます。

温帯林は気候ごとに特徴が異なり、熱帯に近く温暖な低緯度の暖温帯では常緑の照葉樹林、比較的寒冷な高緯度では落葉広葉樹林が広がります。

熱帯のように温暖な低緯度地域では広葉樹の割合が高くなり、逆に寒冷な高緯度地域や山岳地帯では針葉樹の割合が高くなります。

また、林業の観点ではスギやトウヒなどの針葉樹が木材として有用なので、開発が進む温帯を中心に、林業用に人工林として針葉樹林が植樹・育成されています。

表 気候と森林の分類

| 森林 | 気候区分 | 樹木 | 森林の特徴 |

| 熱帯林 | 熱帯 | ラワン、チーク | 多種多様な樹種・複雑な階層構造 |

| 硬葉樹林 | 地中海性気候(Cs) | オリーブ、コルクガシ | 夏の乾燥に適応した樹種 |

| 照葉樹林 | 暖温帯 | シイ、カシ、クヌギ | 常緑樹からなる密集した森林 |

| 落葉広葉樹林 | 冷温帯 | ブナ、ナラ、ケヤキ | 単純な階層構造・寒冷地では針葉樹との混交林を形成 |

| 針葉樹林 | 温帯など | スギ、ヒノキ | 既存の森林を伐採して有用な樹種を植林した人工林が主体、山岳など過酷な気候の場所では天然林も |

| 亜寒帯林 | 亜寒帯 | トウヒ、モミ、マツ | 針葉樹のみからなるタイガ |

気候と森林については、次のページで解説しています。

-

参考気候と森林の分布(熱帯林・温帯林・亜寒帯林)

続きを見る

林業

林業とは、森林(山林)で樹木を植樹・育成・管理して、木材などの林産物を生産する産業です。

林産物は木材が主ですが、他にも日本のきのこ栽培や東南アジアのパーム油(アブラヤシ)や天然ゴム(パラゴムノキ)、カナダのメープルシロップ(サトウカエデ)など木材以外の林産物もあります。

ここでは、最も重要な林産物である木材の伐採・運搬・用途についてまとめます。

木材の伐採

木材は森林の樹木を伐採して得られます。

熱帯林や亜寒帯林(冷帯林)は歴史的に開発が進んでいなかったため、現在も残る広大な天然林を伐採して木材を生産します。

温帯は農業に適した気候で歴史の早い時代から開発が進んでおり、温帯林の天然林は早くから伐採されてきました。

このため、温帯林の林業は人工林の割合が高く、木材として有用な針葉樹(スギ(杉)やトウヒ(唐檜)など)を一斉に植林し、間伐などの手入れを数十年間保全し続けて、成長した樹木を伐採します。

木材を伐採する際には、人間がチェーンソーなどの機器を使って伐採する方法もありますが、山林の斜面など足場も悪いため死傷者を出す事故も多く、安全性と効率の観点から課題があります。

このため、ハーベスタ(木材伐採機)とよばれるショベルカーのような機械を使い、樹木を伐採して適当な大きさに揃えて一か所に集める工程を全て機械を操作して行う場合もあります。

林業の伐採では、森林が平坦な場所にあり単純な構造をしている方が効率が良いです。

亜寒帯林の林業では、タイガとよばれる単一の樹種からなる針葉樹の天然林が広がるため、植林の手間も不要な上に全て同じ種類の樹木なので、端から順番に伐採するだけで効率が良いです。

一方、熱帯林は森林の階層構造が複雑で多様な樹木が密集するため、必要な樹木の場所にたどり着くために不要な樹木を伐採して道を作る必要があり、効率が悪いです。

また、温帯では平地はすでに開発されているため、山間部の斜面に人工林を造営して長期間管理しながら伐採する必要があり、数十年~百年以上の時間が必要になります。

木材の輸送

伐採した丸太は重量物で運搬に労力がかかるものですが、木材の生産地(伐採場所=山奥)と消費地(使用場所=都市部や外国)は離れているため、重い丸太の運び方を工夫する必要があります。

昔は全て人力で運ぶ必要があったため、水の浮力を利用して河川や海を通して運ばれました。

山で伐採した樹木は枝を落として丸太にし、複数の丸太を縛って筏(いかだ)を作り、川を下って河口まで運びます。

丸太は乾燥や虫害を防ぐために海水に浮かべて保管され、消費地が離れている場合はさらに海を渡ります。

近代になると鉄道が実用化されたため、山間部に森林鉄道とよばれる簡易的な鉄道を建設して木材を運搬するようになりました。

日本では明治時代から1960年代にかけて、林業が盛んな北海道を中心に森林鉄道が建設されましたが、林道が整備されるにしたがってトラックによる輸送に切り替えられていきました。

現在では森林鉄道の多くは廃止され、トラックによる木材輸送が主体です。

参考

林業のつながりで飛び地になった和歌山県北山村

紀伊山地山中に位置する北山村(和歌山県南東部)は、奈良県と三重県に挟まれて村全体が飛び地になっています。

この理由は、明治4年(1871年)の廃藩置県の際に、北山川(瀞峡(どろきょう)、下流で熊野川に合流)の河口の新宮市と同じ県に所属することを望んだためです。

北山村は古くから林業が盛んであり、丸太をしばって筏(いかだ)を作って川を下り、河口の新宮で木材を集積していました。

このように当時の産業的な結びつきから新宮市と同じ和歌山県に入るために飛び地になり、その後境界が変更されることなく現在に至っています。

現在では筏による木材の運搬は行われていませんが、伝統文化である筏下りを「観光筏下り」として観光資源化し、夏季限定で北山川(瀞峡)で筏下りを体験できます。

木材の用途

伐採した木材は用途別に薪炭材(しんたんざい)と用材の2種類に大別できます。

薪炭材は燃料用に使われる木材で、主に発展途上国で家庭で料理や暖をとるために使われます。

用材は燃料用以外で物を作るために使われる木材で、木造建築物や木製の道具類の材料として使われます。

薪炭材と用材の使用比率は国ごとに大きく異なり、発展途上国では近所で収集できる安価な燃料として薪炭材の利用割合が高く、先進国では薪炭材の使用が少なく用材の利用割合が高い傾向です。

木材の用途(薪炭材と用材)については、次のページで解説しています。

-

参考木材の用途(薪炭材と用材)

続きを見る

木材の生産と貿易

木材の生産量が多い国は、森林が広がる地域に広大な国土をもつ国です。

人口が多い米国や中国は生産量が多くても国内需要も大きいため輸出に回す木材が少ないですが、広大な国土をもつが人口が少ないロシアやカナダは生産量も輸出量も多いです。

また、先進国(日本や欧米諸国)や人口が多い中国は木材需要も大きいため、輸入量が多いです。

木材の生産量と輸出入量の統計については、次のページで解説しています。

-

参考木材の貿易と生産量・輸出入量

続きを見る

関連記事

-

参考【高校地理分野】気候

続きを見る

-

参考【高校地理分野】農業

続きを見る

-

参考気候と植生

続きを見る

-

参考土壌の分布と分類(成帯土壌と間帯土壌)

続きを見る

参考文献

林業という仕事 森林・林業学習館 2025/5/6閲覧

森林の有する多面的機能について 林野庁 2025/4/19閲覧

森林のはたらきと役割 三重県 2025/3/30閲覧

林業用ハーベスタとは? 仕組みと利用法、プロセッサとの違いやメリットを徹底解説 もりつく 2025/5/10閲覧

林野庁「林業・木材産業労働災害の 現状について」 一般社団法人 林業機械化協会 2025/5/10閲覧

林業労働災害の現況 林野庁 2025/5/10閲覧

森林鉄道 林野庁 2025/5/11閲覧

森林鉄道(シンリンテツドウ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/5/11閲覧

北山村って? 和歌山県北山村 2025/5/11閲覧