このページでは、高校地理の気候分野について解説します。

気候分野を理解することで、気候に合わて営まれる農業やその他産業、人々の生活文化などの背景の理解につながります。

同じ地球上でも気候は地域によって大きく変わります。

地域によって気候が変わるのは、地球の自転に合わせて大気と水が循環しているからです。

その場所の緯度や海からの距離、大陸の東岸か西岸かなどによって大まかな気候が決まります。

地域ごとの気候に適応した植物が広がり、気候に合わせて農業やその他の産業が営まれます。

気候分野では、はじめに大気の循環などの気候を決める大きな力からスタートし、海水や陸水(雨や川の水)の循環についてまとめた上で、個々の地域の気候区分(熱帯や温帯など)や植生・土壌について見ていきます。

気候

気候は様々な気象現象の積み重ねによって形作られる天気の総合的な状態です。

そのため気候を理解するためには、気候を構成する要素(気候要素)についてみていく必要があります。

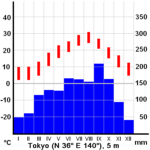

その中でも気候を決める要素として、「気温」と「降水量」は重要です。

「気温」と「降水量」が違う場所は異なる気候になり、生育する植物や農業のやり方も大きく変わります。

逆に考えれば、遠く離れた別の場所でも年間通して似たような「気温」と「降水量」であれば、同じような気候になります。

たとえば、次の写真は札幌にある北海道大学とトロント(カナダ)の紅葉の写真です。

遠く離れた場所でも気候が近ければ生育する植物が似るため、どこか同じような風景になります。

このような気候を決める要素とそれグラフ化した雨温図などは次の記事で解説しています。

関連

Keyword:気候要素、雨温図、ハイサーグラフ、気候因子、隔海度

-

参考気候要素と気候因子(等温線図・雨温図・ハイサーグラフ)

続きを見る

大気の循環

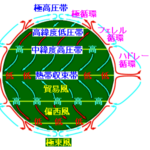

その地域の緯度や大陸の東岸か西岸か内陸かは、その地域の気候に大きな影響をおよぼします。

これは、地球上を大気が循環しているからです。

地球規模の大気の循環については次のページで紹介しています。

関連

Keyword:熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯、亜寒帯低圧帯、極高圧帯、ハドレー循環、極循環、フェレル循環

-

参考大気大循環(ハドレー循環・極循環・フェレル循環)

続きを見る

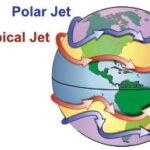

地球が自転する影響が緯度によって異なるため、地球表面の大気は一定方向に動きます(卓越風)。

大気の一定方向への循環に起因して生じる風については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:恒常風、貿易風、偏西風、極偏東風

-

参考恒常風のしくみ(貿易風・偏西風・極偏東風)

続きを見る

風が吹く方向によって海からの湿った空気や大陸の乾燥した空気を運び、その場所の気候に大きな影響を与えます。

陸地と海洋の比熱の違いの影響で、季節に応じて一定方向に風が吹く場合があり、これを季節風(モンスーン)といいます。

季節風については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:季節風、雨季と乾季、熱帯低気圧、台風、ハリケーン、サイクロン、

-

参考季節風(モンスーン)と熱帯低気圧(台風・ハリケーン・サイクロンと災害)

続きを見る

特定の狭い地域で一定方向に吹く風を局地風(地方風)といいます。

東京などの太平洋側の地域で冬に乾燥するのは、颪(おろし)という乾燥した局地風が山から吹くためです。

局地風は影響範囲は狭いですが、その地域の気候に影響をおよぼします。

局地風については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:局地風、颪(おろし)、清川だし、やませ、フェーン、フェーン現象

-

参考局地風とフェーン現象(颪・からっ風・清川だし・やませ)

続きを見る

水の循環

陸上で水を手に入れることができるのは、水が雨と川を通して海との間を循環しているからです。

もし陸上の水(陸水)の循環がなければ、海沿い以外は砂漠になってしまいます。

地球上の水の循環については、次のページで解説しています。

この水の循環を理解するために必要な「水収支」という概念と水が不足してできる砂漠を原因別に紹介しています。

関連

Keyword:水収支、亜熱帯砂漠、雨陰砂漠(あまかげさばく)、内陸砂漠、海岸砂漠

-

参考地球上の水循環・水収支と砂漠の形成(雨陰砂漠・海岸砂漠等)

続きを見る

陸水の循環では、雨や雪が降ること(降水)によって水が地上にもたらされます。

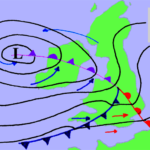

どこで雨が降るかについては、気圧や前線などの大気の状態が影響しています。

降水と気圧の関係や降水の種類については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:降水、上昇気流、低気圧、前線、天気図、対流性降雨、低気圧性降雨、前線性降雨、台風性降雨、地形性降雨

-

参考降水と気圧(温帯低気圧と前線・地形性降雨)

続きを見る

降水によってもたらされた水は、地表を革となって流れたり、地下に蓄えられて地下水となります。

近くに川や湖、あるいは井戸などの水源があることは、人間が生活したり農業を営むために重要なことです。

次のページでは、地下水や地表水に関する様々な概念について解説しています。

関連

Keyword:地下水、宙水、化石水、自噴井、鑽井盆地、地表水、河況係数、構造湖、断層湖、地溝湖

-

参考陸水の分類(地下水と地表水)

続きを見る

海洋と気候

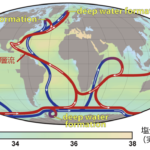

地球の自転の影響をうけて移動するのは、大気だけではなく海洋も同様です。

海水の流れを海流とよび、海流は暖かい海水を高緯度地域に運んだり、冷たい海水を低緯度地域に運ぶなどの役割(熱交換)もあります。

この海流の地球規模の循環が、沿岸の気候に大きな影響を与えます。

海洋の循環と気候への影響については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:大洋と付属海、海流、熱塩循環、海洋性気候と大陸性気候、西岸気候と東岸気候、エルニーニョとラニーニョ

-

参考海洋と気候(地中海と縁海・表層流と深層流・エルニーニョとラニーニャ)

続きを見る

気候区分

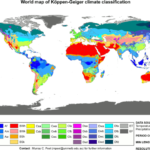

地球上の様々な気候を理解するために、その類似点や特性によってグループ化して分類したものを気候区分といいます。

気候区分にはいくつかの分類方法がありますが、その中でもケッペン(Wladimir Peter Köppen, 1846-1940)による植生に着目した経験的な気候区分が有名です。

ケッペンのものを含む気候区分については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:ケッペンの気候区分、気候帯、気候区分

-

参考アリソフとケッペンの気候区分(気候帯・気候区)

続きを見る

ケッペンの気候区分では、気温と降水量によって地球上を5つの気候帯に分類しています。

気候帯は分布がおおむね赤道に近い順に、熱帯(A)、乾燥帯(B)、温帯(C)、亜寒帯(D)、寒帯(E)とよびます。

各気候帯については、それぞれ以下のページで紹介しています。

関連

Keyword:熱帯、熱帯雨林気候(Af)、熱帯モンスーン気候(Am)、サバナ気候(Aw)

-

参考熱帯の気候(熱帯雨林気候・熱帯モンスーン気候・サバナ気候)

続きを見る

Keyword:乾燥帯、砂漠気候(BW)、ステップ気候(BS)

-

参考乾燥帯の気候(砂漠気候とステップ気候)

続きを見る

Keyword:温帯、地中海性気候(Cs)、温暖冬季少雨気候(Cw)、温帯多雨気候(Cf)

-

参考温帯の気候1(地中海性気候と温暖冬季少雨気候)

続きを見る

Keyword:温帯、地中海性気候(Cs)と温暖冬季少雨気候(Cw)、温帯多雨気候(Cf)

-

参考温帯の気候2(温暖湿潤気候と西岸海洋性気候)

続きを見る

Keyword:亜寒帯、亜寒帯湿潤気候(Df)、亜寒帯冬季少雨気候(Dw)、高地地中海性気候(Ds)

-

参考亜寒帯の気候(亜寒帯湿潤気候・亜寒帯冬季少雨気候など)

続きを見る

Keyword:寒帯、ツンドラ気候(ET)、氷雪気候(EF)

-

参考寒帯の気候(ツンドラ気候と氷雪気候)

続きを見る

また、同じ緯度でも標高が高いほど気温が低くなり、高山特有の気候を呈します。

このような気候を高山気候(H)といい、元々のケッペンの気候区分に存在していませんが気候帯として加えられることがあります。

高山気候については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:高山気候、森林限界

-

参考高山気候と森林限界

続きを見る

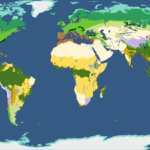

気候と植生・土壌

地表の植物の分布や土壌の形成には気候が密接に関わっています。

地球上のほとんどの場所では、その場所の気候に適応した植物が地表を覆っています。

特に、乾燥帯と寒帯以外では樹木が生育でき、その気候に適応した樹木が森林を形成します。

気候帯ごとの植生については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:樹木気候と無樹木気候、熱帯雨林、熱帯季節林、サバナ、ステップ、硬葉樹林、照葉樹林、落葉広葉樹林、針葉樹林、ツンドラ

-

参考気候と植生

続きを見る

土壌の形成には気候が主要因となって形成される成帯土壌とそれ以外の要因が主要因となって形成される間帯土壌があります。

土壌の分布、成帯土壌と間帯土壌の違いについては、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:成帯土壌と間帯土壌

-

参考土壌の分布と分類(成帯土壌と間帯土壌)

続きを見る

気候が主要因となって形成される成帯土壌は、気候との結びつきが強い土壌です。

成帯土壌については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:成帯土壌、ラトソル、チェルノーゼム、プレーリー、パンパ、褐色森林土、ツンドラ土

-

参考成帯土壌(ラトソル・黒色土・褐色森林土・ポドゾル・ツンドラ土)

続きを見る

気候以外が形成要因となる間帯土壌は、気候との結びつきは弱いですが、その地域に特徴的な土壌です。

間帯土壌については、次のページで紹介しています。

関連

Keyword:間帯土壌、テラロッサ、テラローシャ、熱帯黒色土、レグール、レス(黄土)

-

参考間帯土壌(テラロッサ・テラローシャ・レグール等)

続きを見る

参考文献

気候とは コトバンク 百科事典マイペディアの解説、日本大百科全書(ニッポニカ)の解説 2021/1/22閲覧

気候要素とは コトバンク 百科事典マイペディアの解説 2021/1/22閲覧

気候要素 ウィキペディア 2021/1/22閲覧

ジェット気流 ウィキペディア 2022/10/30閲覧