河川は水が流れる力によって上流の土砂を侵食し、削り取った土砂を運搬して下流に堆積する作用があります。

この過程で、上流から下流まで河川のはたらきに応じた地形が形成されます。

ここでは、河川のはたらき(侵食・運搬・堆積)とそれによって形作られる地形について解説します。

河川がつくる各地形については、次のリンク先をご覧下さい。

【河川がつくる地形:上流・中流・谷口・下流・河口】

目次

河川が地形をつくる作用

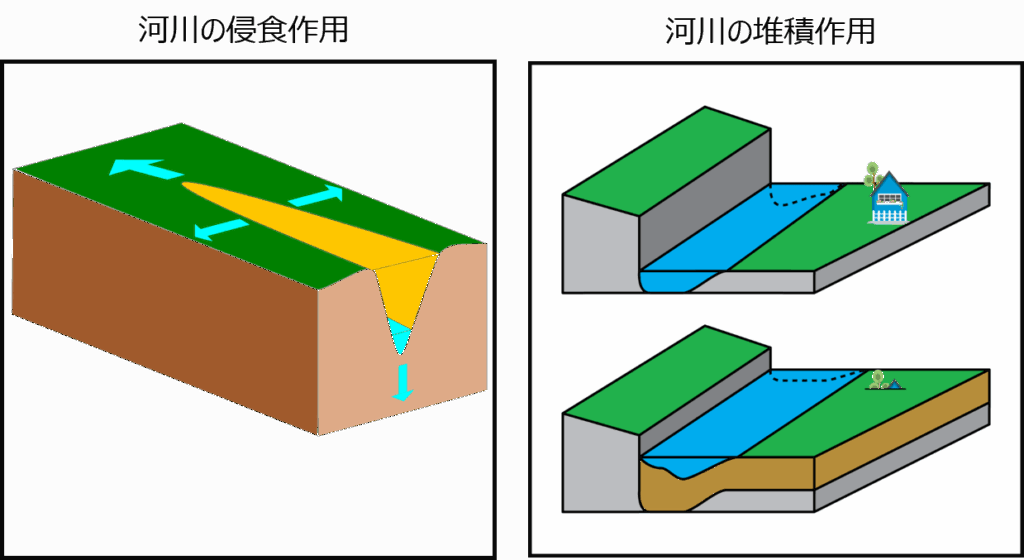

河川が地形を作る作用は、侵食・運搬・堆積の3つに分けられます。

各作用の強さは、河川の傾斜や流速、水深によって変わります。

侵食作用(河食)は、地面の土砂を削り取る作用であり、主に傾斜が急な山間部で見られます。

急傾斜地では雨水や川の水の流速が早いため、地面を削り取る作用が強くなります。

河川の上流部は山間部であることが多く、多くの河川の上流部では侵食作用が強く働きます。

運搬作用とは、上流で侵食した土砂を下流に運ぶ作用です。

上流部で侵食した土砂は川の水に運ばれて下流に流れてきます。

河川の上流部~中流部では比較的傾斜が急なので河川の運搬作用が強く働き、あまり土砂を堆積せずに下流側に運んでいきます。

堆積作用は、上流から運ばれてきた土砂を集積して同じ場所に積み上げていく作用です。

河川の傾斜が緩やかになって流速が低下したり、流れが分散して水深が浅くなると、川の水がそれまで運んできた土砂を運びきれなくなり、その場に土砂を堆積していきます。

はじめは、大きくて重い礫(れき)が堆積し、次第に粒子が小さな砂や粘土が堆積していきます。

このため、上流側でまだ傾斜が急な扇状地では堆積物が礫が中心となるため河川水が地下に浸透して地表に水無川が見られるのに対し、最下流の三角州では粘土が中心となり干潟(ひがた)が見られます。

このようなに侵食・運搬・堆積の各作用の大きさのバランスにより、異なる営力(地形を作る作用)が働きます。

地形

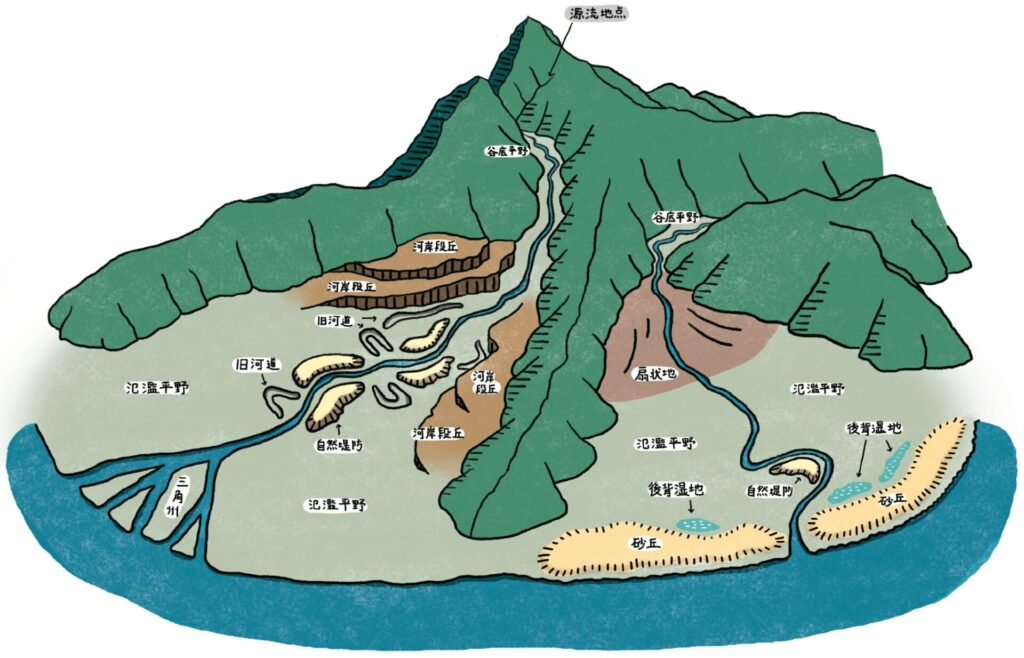

同じ河川でも上流部~下流部のどこに位置するかによって侵食・運搬・堆積の各作用の大きさが変わるため、見られる地形も違います。

次の表は、河川の上流部~下流部における典型地形をまとめたものです。

表 河川の典型地形

| 位置 | 河川の作用 | 典型地形 | 土地利用 |

| 上流部 | 侵食 | V字谷、崩壊地 | 森林(水源涵養林、林業) |

| 中流部 | 侵食・運搬・堆積 | 谷底平野、河岸段丘 | 集落 |

| 谷口 | 運搬・堆積 | 扇状地 | (扇頂)谷口集落 (扇央)果樹園・畑 (扇端)集落・水田 |

| 下流部 | 堆積 | 氾濫原 | 水田・都市 |

| 河口 | 堆積 | 三角州 | 水田・都市 |

以下では、川の上流部、中流部、谷口、下流部、河口について、典型的な地形を紹介します。

上流部の地形(V字谷と崩壊地)

山に降った雨水は、より低い場所に向かって筋状に流れ、やがて川を形成します。

傾斜が急な上流部では、川は相対的に低い場所に集まって筋状に流れ、侵食と運搬の作用が強いため谷状に削られてV字谷を形成します。

また、上流部は山の斜面が急なので、山崩れや地滑りをおこして木々や土砂が流出した崩壊地がみられることがあります。

-

参考V字谷(河川の上流部の地形)

続きを見る

中流部の地形(谷底平野と河岸段丘)

川の中流部では上流部同様、侵食作用が働いて谷ができますが、上流からの土砂が薄く堆積した地形がみられます。

薄くしか堆積しないのは、土砂を侵食・運搬する作用がまだまだ強いからです。

川の中流域に特徴的な地形として、谷底平野と河岸段丘があります。

-

参考谷底平野と河岸段丘(河川の中流部の地形)

続きを見る

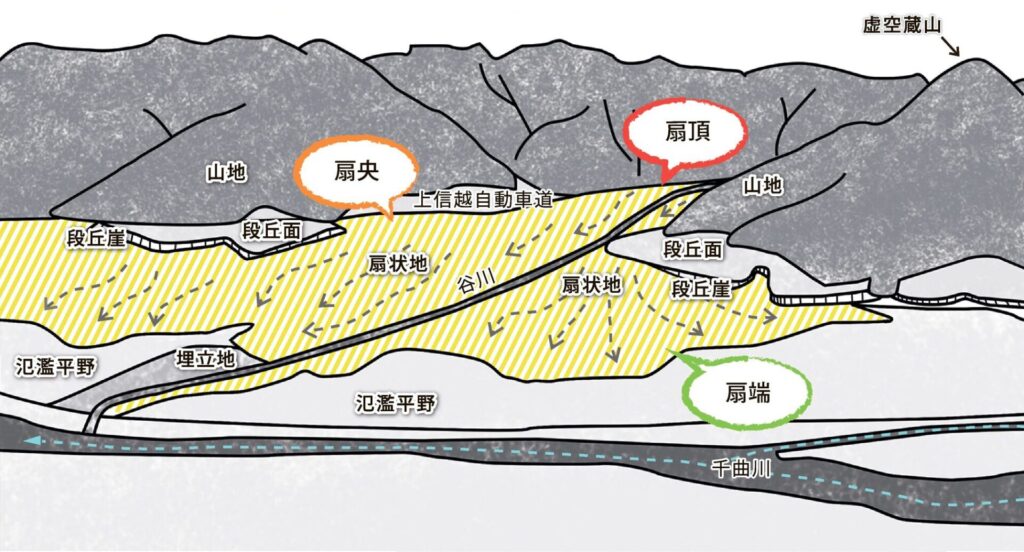

谷口の地形(扇状地)

河川は上流部では細い谷をつくりながら流れますが、下流部では谷がひらけて平野を流れます。

河川が谷口に到達すると、地形が扇状に広がるため川幅が広がり、水深が浅くなるため河川の運搬作用が弱まり、上流から運ばれてきた土砂が堆積していきます。

このため、谷口を頂点にして扇状に傾斜地が広がる扇状地(せんじょうち)という地形が見られます。

扇状地の扇の頂点を扇頂、扇の中央部を扇央、扇の末端(外縁)部を扇端とよびます。

扇状地の地形と土地利用については、次のページで解説しています。

-

参考扇状地(扇頂・扇央・扇端、谷口の地形)

続きを見る

下流部の地形(沖積平野)

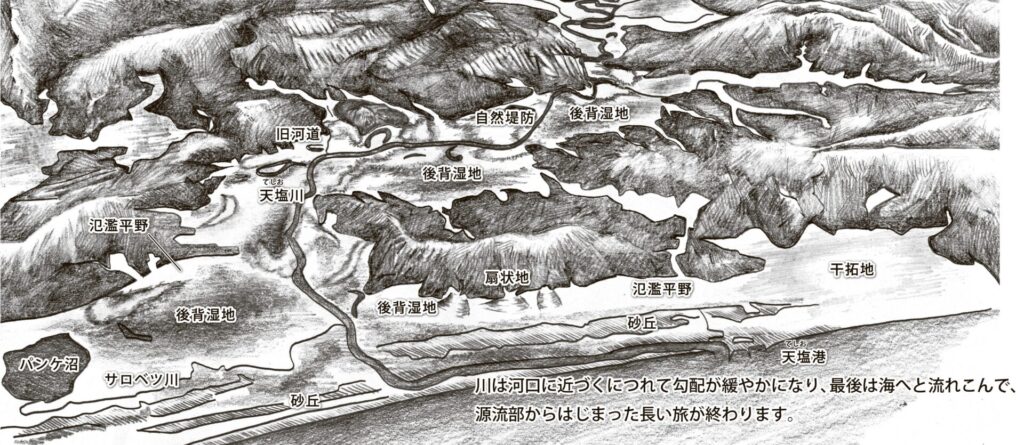

河川の下流部には、河川が上流から運んだ土砂が堆積して形成した沖積平野(ちゅうせき-)が広がります。

沖積平野には、洪水時に川からあふれた水に浸かる氾濫原(はんらんげん)と呼ばれる広大な低地が広がります。

氾濫原では、川の両岸に自然堤防が形成され、その後ろには後背湿地とよばれる水はけが悪い低地が見られます。

氾濫原と氾濫原に見られる様々な地形(自然堤防、後背湿地、三日月湖、天井川)については、次のページで解説しています。

-

参考氾濫原に広がる微地形(自然堤防・後背湿地など、河川の下流部の地形)

続きを見る

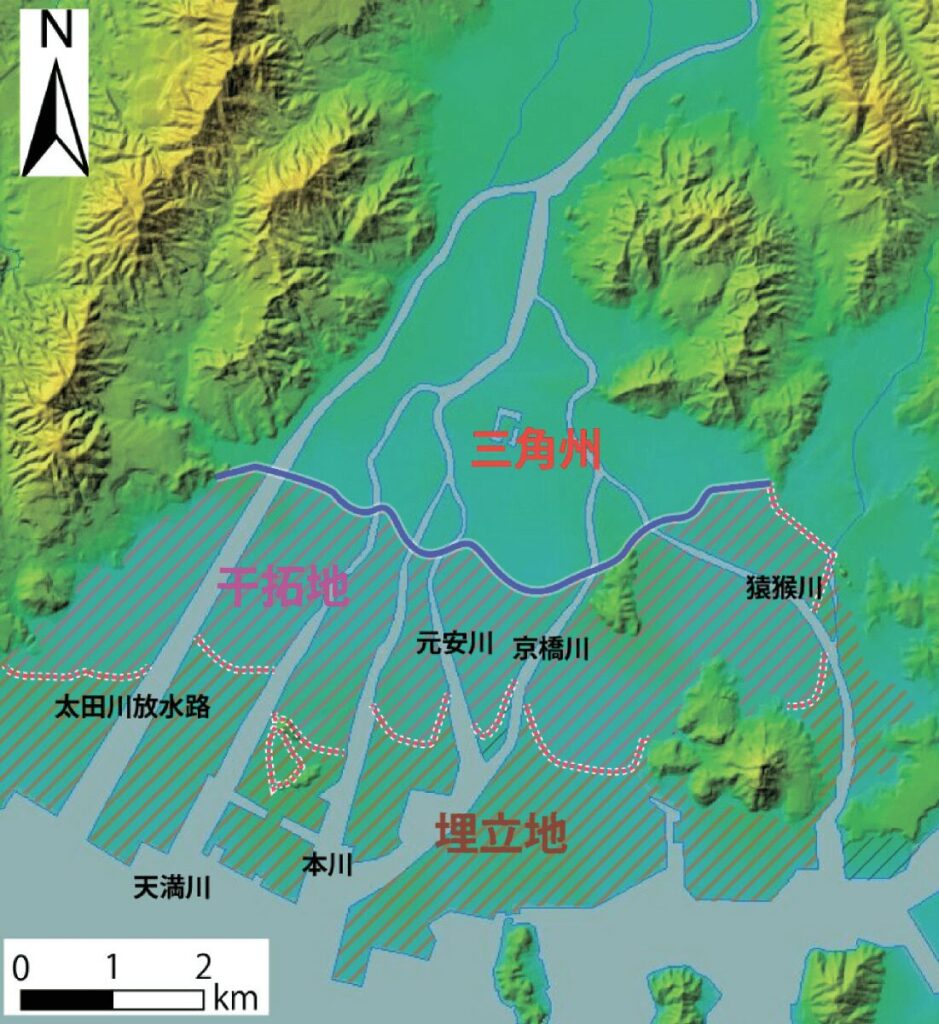

河口部の地形(三角州)

河川の河口部には、三角州と呼ばれる平坦な土地が広がります。

三角州は、水の便が良いことから古くから農地として利用されてきたほか、近代以降は都市が発展してきました。

三角州はその形状により、鳥趾状三角州、円弧状三角州、カスプ状(尖状)三角州に分類されます。

三角州の形成と分類、土地利用については、次のページで解説しています。

-

参考三角州の形成と分類(鳥趾状・円弧状・カスプ状三角州)

続きを見る

関連記事

-

参考河川がつくる地形(侵食・運搬・堆積と上流から河口までの地形)

続きを見る

-

参考V字谷(河川の上流部の地形)

続きを見る

-

参考堆積平野とその分類(沖積平野・海岸平野)

続きを見る

-

参考内的営力と外的営力の違い(2種類の力がつくる地形のまとめ)

続きを見る

参考文献

川の地形とは 国土地理院 2025/8/11閲覧

山から海へ川がつくる地形 国土地理院 2025/8/11閲覧

河川の作用(かせんのさよう)とは? コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧

河食(カショク)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/5閲覧

1−3 川の流れによって様々な地形が出来上がる 国土交通省四国地方整備局 2025/10/5閲覧

侵食(シンショク)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/5閲覧

浸食作用(シンショクサヨウ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧

運搬作用(ウンパンサヨウ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧

堆積作用(タイセキサヨウ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧