大規模な平坦地である平野は、人間の活動に適した場所であるため古くから生活や農業の場として利用されてきました。

ここでは、平野とその分類(侵食平野と堆積平野)について解説します。

平野

平野(へいや)とは、起伏が少ない平坦な場所が広がる低地のことです。

平野は主に「海に面した」「標高が低い」「平坦地」のことを指します。

周囲を「山に囲まれた山間部の」「(周囲より)標高が低い」「平坦地」のことは盆地(ぼんち)と呼びます。

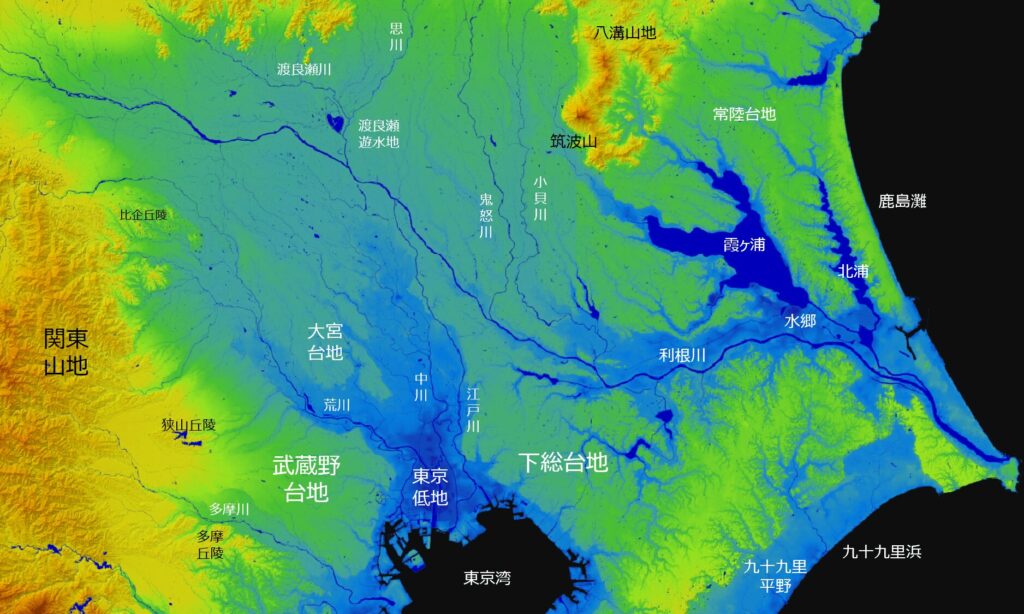

平野や盆地の中でも海沿いや川沿いの低地から一段上がった場所(数十m高い場所)にある平坦地のことは台地と呼びます。

また、標高が高い場所に形成された平坦地は高原(こうげん)と呼ばれます。

以上のように、同じ平坦地であっても形成される場所(周辺の地形)によって呼び方が変わります。

平野の分類

平野はその形成要因によって侵食平野と堆積平野の2つに大別されます。

侵食平野は侵食作用に形成された安定陸塊に見られる大規模な平野であるのに対し、堆積平野は河川や海などの堆積作用によって形成された平野であり、侵食平野と比べて小規模です。

以下では、侵食平野と堆積平野について紹介します。

侵食平野

侵食平野は、主に侵食作用によって形成された平野です。

先カンブリア時代(5億年以上前)に造山運動を受けて山脈となった場所が、その後に造山運動を受けずに長い年月をかけて侵食を受けて平坦化し、現在の侵食平野が形成されました。

侵食平野は地質に起因する平野であり、安定陸塊で見られる広大な平野です。

侵食平野の地形は準平原と構造平野の2種類に大別されます。

準平原は準平原は先カンブリア時代に造山運動を受けた古い大陸地殻が直接露出しているのに対し、構造平野は古い大陸地殻の上に堆積層が水平に堆積している平野です。

侵食平野の地形である準平原と構造平野については、以下の記事で解説しています。

-

参考楯状地と卓状地の違い(地質構造と地形の対応)

続きを見る

堆積平野

堆積平野は外的営力(河川や海)によって運ばれた土砂が堆積して形成された平野です。

堆積平野の例として、沖積平野や海岸平野があります。

河川の下流域では上流から運ばれてきた砂泥が堆積して沖積平野が形成されます。

また、土砂が堆積した海底が隆起して陸地化した海岸平野も堆積平野の一種です。

-

参考堆積平野とその分類(沖積平野・海岸平野)

続きを見る

侵食平野と堆積平野の違い

侵食平野と堆積平野の違いは、平野が形成された要因の違いです。

侵食平野は侵食作用により形成された平野であるのに対し、堆積平野は堆積作用により形成された平野です。

侵食平野が見られるのは安定陸塊であり、先カンブリア時代(5億年以上前)に造山運動を受けた大陸地殻が再び造山運動により隆起することなく長年の侵食により平坦化して侵食平野が形成されました。

一方、堆積平野は完新世(1万年前~現代)など比較的新しい時代に形成された平野であり、別の場所から運搬された土砂が堆積して形成されました。

侵食平野と堆積平野の違いを以下の表にまとめます。

| 侵食平野 | 堆積平野 | |

| 地形の成因 | 安定した地殻の長期にわたる侵食 | 外的営力による土砂の堆積 |

| 形成される場所 | 安定陸塊 | 造山帯など起伏がある場所 |

| 地形の規模 | 大規模(大地形を形成) | 一般に小規模(小地形を形成) |

| 形成される地形 | 準平原、構造平野 | 沖積平野、台地、海岸平野 |

| 例 | 東ヨーロッパ平原(ロシア卓状地、ロシア~東ヨーロッパ)、ローレンシア台地(カナダ楯状地、カナダ東部) | 濃尾平野(愛知・岐阜)、根釧台地(北海道根室地方)、大西洋海岸平野(米国東海岸) |

関連記事

-

参考堆積平野とその分類(沖積平野・海岸平野)

続きを見る

-

参考楯状地と卓状地の違い(地質構造と地形の対応)

続きを見る

-

参考内的営力と外的営力の違い(2種類の力がつくる地形のまとめ)

続きを見る

-

参考卓状地の地形(構造平野・メサ・ビュート・ケスタ等)

続きを見る

参考文献

十勝平野(トカチヘイヤ)とは? コトバンク 日本歴史地名大系、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/14閲覧

平野(ヘイヤ)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、改訂新版 世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/14閲覧

盆地(ボンチ)とは? コトバンク デジタル大辞泉、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、百科事典マイペディア 2025/10/14閲覧

高原(コウゲン)とは? コトバンク デジタル大辞泉、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/14閲覧

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

沖積平野(チュウセキヘイヤ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧

海岸平野(カイガンヘイヤ)とは? コトバンク デジタル大辞泉、精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典 2025/10/13閲覧