ここでは肥料や農薬の役割と課題をその歴史から見ていきます。

現代の農業で広く使われている化学肥料や農薬のおかげで数十億もの人口を養うことができます。

その一方で、先進国を中心に化学肥料や農薬を使わない有機農業への回帰も見られます。

肥料

肥料とは農作物の生育を助けるために人工的に土壌に散布される栄養分のことです。

農業では土壌中の栄養素が作物の中に吸収されるため、土壌では特定の栄養素が不足して作物の生育に影響を与えます。

そこで、不足する栄養素を補うために肥料を散布します。

特に窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)は肥料の三要素とよばれ、植物が生育するために大量に必要です。

そのため、これらの元素は化学肥料の形で作物に与えます。

肥料の歴史

原始的な焼畑農業では草木を焼き払って残った灰を肥料として農業を行います。

大河川の氾濫原では繰り返し発生する洪水により上流から土砂が供給され、新しく堆積した土砂に含まれる栄養素を活用して作物を栽培しました。

エジプトのナイル川沿岸やイラクのティグリス川・ユーフラテス川流域がこのような農業形態の一例で、肥沃な土壌を活用して古代文明が発展しました。

初期の農業では自然の恵みに頼った形で行われましたが、次第に人為的に肥料を与えるようになります。

歴史的には草木の灰や生ゴミ、人間や家畜の排泄物(あるいはそれを発酵させた堆肥)などを肥料として与えていました。

しかし、肥料に含まれる栄養素が作物の発育に最適化されていなかったり農作物を通して排泄物由来の寄生虫を食べてしまうなどの問題がありました。

20世紀になると化学肥料が使われるようになりました。

1906年にドイツでハーバー・ボッシュ法が開発され、空気中の窒素からアンモニアを合成できるようになりました(窒素固定)。

空気中の窒素は化学的な反応性が低いため植物は栄養として使えませんが、アンモニアなどの反応性が高い化合物は植物が体内に取り込むことができます。

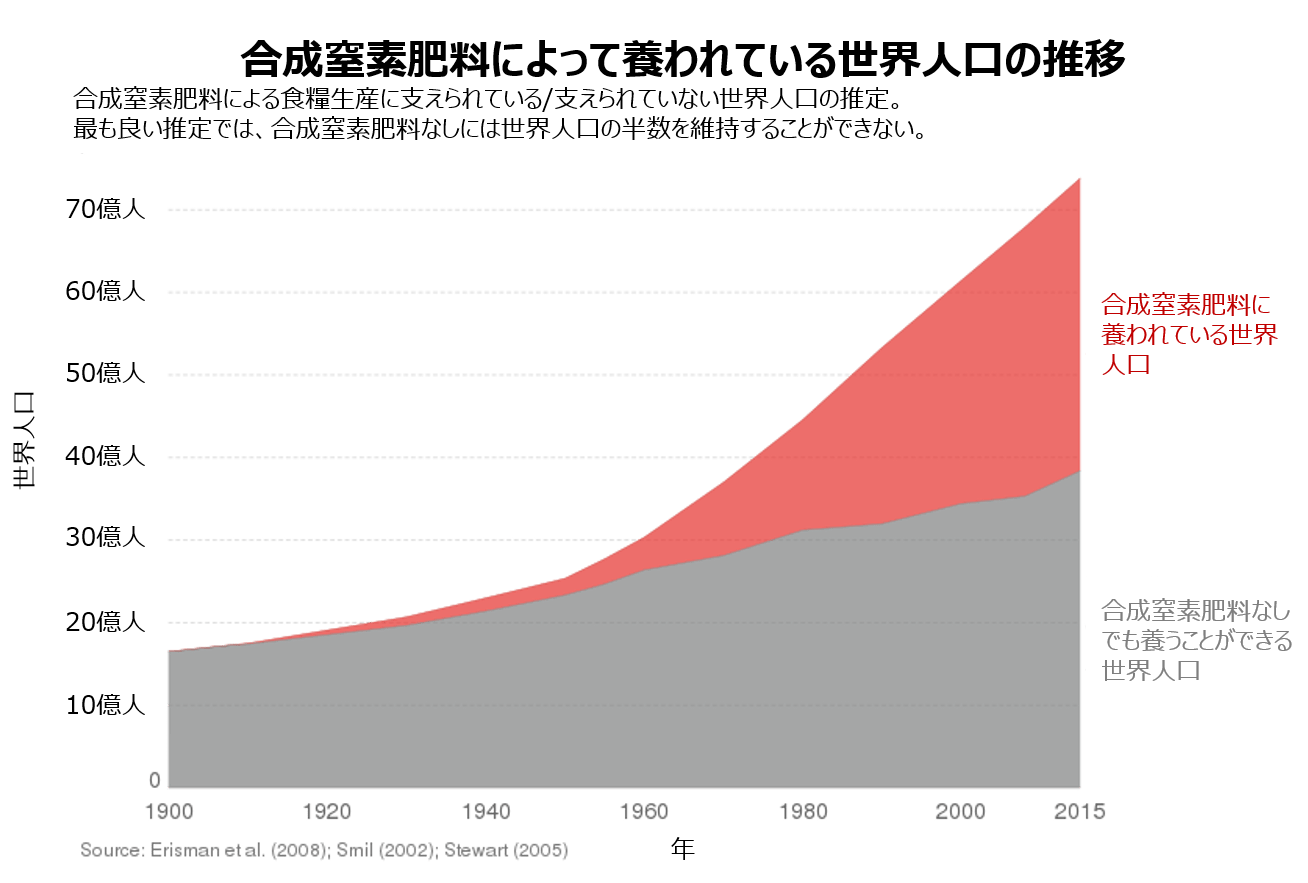

そのため、窒素を化学肥料として作物に必要な量だけ与えられるようになり農業の生産性が大幅に改善しました。

化学肥料は農業の生産性を飛躍的に向上させ、同時期に行われた品種改良と合わせて20世紀の世界の人口増大を支えました。

化学肥料の問題点

現代の食料生産を支えている化学肥料ですが、問題もあります。

一つは環境への負荷の問題です。

化学肥料は畑へ散布する量が多すぎると作物の生育や環境に悪影響を与えます。

過剰に散布された農薬は雨水に溶けて農地の外へ流出し、周囲の河川や地下水の水質へ影響を与える可能性があります。

また、繰り返し化学肥料を散布することで、化学肥料の副産物が土壌中に蓄積したり土壌のpHが変化することで土壌中の微生物への悪影響が指摘されています。

加えて原料調達の問題もあります。

現代では化学肥料は原油や鉱物資源(リン鉱石やカリ鉱石)を原料として生産されます。

これらの資源は経済的に生産できる地域が限られているため、日本では主要な元素(窒素、リン、カリウム)はほぼ全量を輸入に頼っています。

輸入先も中国やカナダ、ロシアなど特定の国に偏っているため、肥料価格は生産国の情勢の影響を大きくうけます。

農薬

農薬は病害虫を駆除するために耕作地に散布される物質のことです。

農薬には除草剤や殺虫剤、殺鼠剤(さっそざい、ネズミの駆除用)などの種類があります。

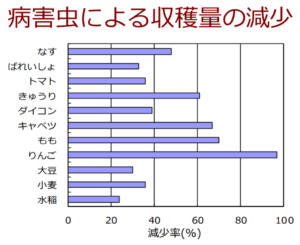

農地は特定の作物が大量に栽培される自然界には無い特殊な環境であるため、その作物の環境を好む害虫が大量発生して作物への被害が大きくなりやすいです。

そのため、農薬の散布により病害虫を駆逐して収穫量を向上させる取り組みが行われてきました。

農薬の歴史

農薬により病害虫を防ぐ試みは紀元前から行われてきました。

4,500年前のメソポタミアでは硫黄を殺虫剤として散布しており、これが最も古い農薬であると言われています。

また、複数種類の作物を同時に栽培(混作)することで病害虫を防ぐ栽培方法が知られています。

これはお互いの作物がお互いの害虫を遠ざける物質を放出する性質(アレロパシー)を利用したものです。

時代が進むとタバコの葉や除虫菊なども農薬として利用されるようになりますが、長い間天然物が農薬の中心でした。

第二次世界大戦後には化学合成により作られた農薬が広く使用されるようになりました。

1938年にスイスのミュラー(Paul Hermann Müller)がDDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)に殺虫効果があることを発見し、DDTは農薬として使用されるようになりました(DDTは残留毒性が強いため、日本では1971年に使用禁止)。

これを契機に様々な合成農薬が開発・普及することになります。

化学合成農薬は従来の方法と比較して害虫や雑草の被害を安定的に防ぐことができ、農業にかける手間を減らして生産量を増やすことができます。

品種改良された高収量品種には農薬や化学肥料の使用を前提とする(使用しないと収穫量が大幅に低下する)品種もあります。

たとえば、1940年代から1960年代にかけての「緑の革命」で開発された小麦や稲の高収量品種は、農薬や灌漑設備の導入を必要とします。

農薬の問題点

20世紀に登場した化学合成農薬は病害虫を駆除して農業の生産性を飛躍的に向上させましたが、その一方で別の問題も引き起こしています。

問題の一つに農薬を散布したあとも農作物や畑の土壌中に残る残留農薬の問題があります。

初期の化学合成農薬はメチル水銀など人体にも有害な物質が含まれていたため、残留した農薬を農作物を通して人間が摂取して健康被害が発生しました。

雨水を通して周囲の河川や地下水などに流出した農薬は、農地の外で水を汚染したり生態系を破壊するなどの環境問題も発生しました。

このような問題がおきる背景には単に農薬の散布量が多すぎる場合もあります。

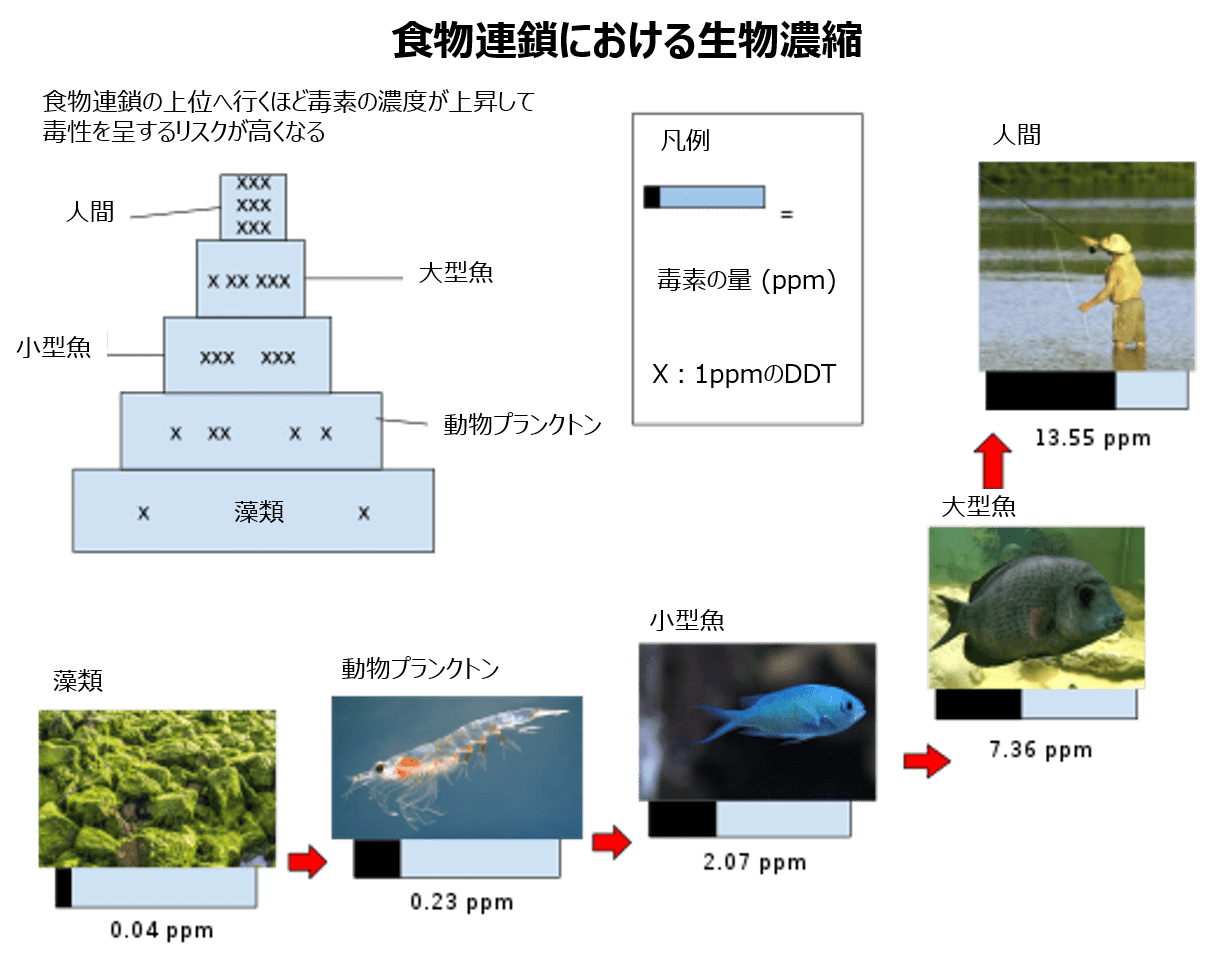

また、低濃度の重金属などの有害物質を植物が選択的に取り込み、体内で環境中よりも高濃度へ濃縮する生物濃縮というしくみがあります。

農薬中にごく微量しか含まれていない重金属が生物濃縮を通して収穫した作物には高濃度で含まれるため、作物を通した人間や生態系への被害も発生しました。

1962年にアメリカの生物学者カーソン(Rachel Louise Carson)が「沈黙の春」を出版し、残留農薬の危険性や生物濃縮についての問題提起を行いました。

「沈黙の春」の出版を契機に先進国では農薬の規制や人体・環境への負荷を低減させる取り組みが行われるようになりました。

現在では人間と虫や菌の生物学的な構造の違いをうまく利用した農薬を開発することで人体への影響を低減しています(例:細胞壁の合成を選択的に阻害)。

さらに、2004年には(残留性有機汚染物質に関する)ストックホルム条約が発効し、現在では人体や環境に悪影響を与える農薬は国際的に規制されています。

その一方で問題も残っています。

発展途上国を中心に農業従事者が農薬を散布する際に農薬を浴びて健康被害を引き起こしています。

また、農薬を繰り返し使用することで害虫や雑草が農薬に対する薬剤耐性を獲得して農薬を散布しても駆除できずに逆に増えてしまうという問題も発生しています。

北米などの一部の国では病害虫へ耐性をもつ遺伝子組換え作物を導入することで農薬の使用を抑える試みが行われています。

有機農業

化学肥料や化学合成された農薬を使わずに作物を栽培する農法を有機農業といいます。

有機農業では化学肥料や化学合成農薬が登場する前の方法をベースに農業を行うため、栽培の手間が増えて収穫量が減少して販売する農産物は割高になります。

他にも、穀物の場合はカビ毒に汚染される危険性があったり、農薬を使わない農地が害虫の発生源にとなって周辺の農地に被害を与えるなどの問題があります。

一方で裕福な先進国の消費者は割高な食品を購入できる購買力(お金)をもつため、有機農業で作られたことを訴求して高値で売ることができ、ビジネスとして成り立っています。

このため、有機農業により栽培された作物の販売先は主に北米やヨーロッパなどの先進国です。

有機農業が行われている農地の比率が高い国もオーストリアやイタリアなどのヨーロッパの先進国が中心です。

参考

元々農業の生産性の低い発展途上国で有機農業を大規模に行うと収穫量の減少リスクが大きく現れます。

スリランカでは2021年4月に化学肥料や農薬の輸入を禁止し、国全体で有機農業に移行しました。

その結果、主食の米の収穫量が20%減少して国内価格が50%も急騰しました。

主要な輸出物である茶やゴム、ココナッツなどの収穫量も大幅に減少し、政府が農家に損失補償を行う事態になりました。

そのため、わずか7ヶ月後には輸入禁止は撤回され、化学肥料などの使用が再開されました。

関連記事

-

参考農業の歴史(農耕のはじまりから現代のスマート農業まで)

続きを見る

-

参考商業的農業(自給的/商業的混合農業・酪農・地中海式農業・園芸農業)

続きを見る

-

参考園芸農業(施設園芸・近郊農業・遠郊農業・促成栽培・抑制栽培)

続きを見る

-

参考品種改良と遺伝子組換え作物(緑の革命と高収量品種)

続きを見る

参考文献

地理用語研究会編「地理用語集第2版A・B共用」山川出版社(2019)

肥料とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/11/23閲覧

肥料の三要素 ウィキペディア 2022/11/23閲覧

Fertilizer Wikipedia 2022/11/23閲覧

ハーバー・ボッシュ法 ウィキペディア 2022/11/23閲覧

肥料をめぐる情勢(令和4年4月) 農産局 技術普及課 農林水産省 2022/11/23閲覧

Pesticide Wikipedia 2022/11/23閲覧

宮川恒「農薬はなぜ必要か」 消費者庁 2022/11/23閲覧

除虫菊 いんのしま観光なび 因島観光協会 2024/2/25閲覧

農薬 ウィキペディア 2022/11/23閲覧

農薬とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、百科事典マイペディア 2022/11/23閲覧

農薬はなぜ必要なのですか。|農薬は本当に必要? 農薬工業会 2022/11/24閲覧

生物濃縮 環境用語集 一般財団法人環境イノベーション情報機構 2022/11/23閲覧

沈黙の春 ウィキペディア 2022/11/23閲覧

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 外務省 2022/11/23閲覧

遺伝子組換え作物 ウィキペディア 2022/11/23閲覧

合鴨農法 ウィキペディア 2022/11/23閲覧

有機農業とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/11/23閲覧

Organic farming Wikipedia 2022/11/23閲覧

無農薬栽培 ウィキペディア 2022/11/24閲覧

宮坂篤「六条裸麦における赤かび病とかび毒蓄積を抑制する薬剤散布時期」九州病害虫研究会報 59 1-6 (2013)

「国内の農業をすべて有機農業にする」というスリランカの壮大な計画はなぜ失敗してしまったのか?(2022年07月14日)GIGAZINE 2022/11/23閲覧

Gotabaya Rajapaksa Wikipedia 2022/11/23閲覧