ヨーロッパで発展した主に販売目的で作物を栽培する農業の形態を商業的農業といいます。

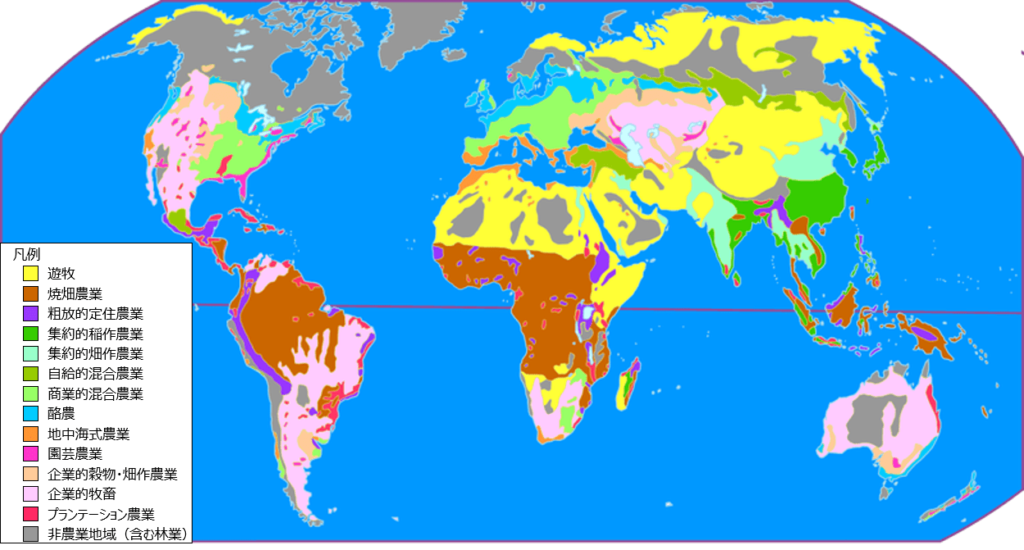

ここでは、ホイットルセーの農業地域区分の中でも商業的農業に分類される5つの形態(自給的/商業的混合農業、酪農、地中海式農業、園芸農業)ついて解説します。

【ホイットルセーの農業地域区分・自給的農業・商業的農業・企業的農業】

商業的農業

果樹園で栽培されるマスカット・オブ・アレキサンドリア(日本)。マスカット・オブ・アレキサンドリアはブドウの品種であり、日本では主に生食用として栽培されている。果物は単価の高い商品作物であり、多くの手間をかけて栽培される。このように多くのコストをかけて単価の高い作物を栽培する農業形態を園芸農業とよぶ。園芸農業は商業的農業に分類され、集約的農業の一種である。出典:Wikimedia Commons, ©Akiramorimoto85, CC BY-SA 4.0, 2024/2/23閲覧

商業的農業はヨーロッパで発展した主に販売目的で作物の栽培を行う農業形態です。

自給的農業が人間が農業をはじめた頃やそれに近い時代から行われてきた原始的な農業形態であるのに対し、ヨーロッパでの商業の発達にともなって発展した農業形態です。

自給的側面が強いものから商業的側面が強いものまで幅広く存在しますが、販売を主目的とした形態がヨーロッパで特に発展したことから商業的農業といいます。

ヨーロッパ中緯度地域やアメリカ北東部などに分布しています。

同じく販売目的で作物栽培を行う企業的農業との違いは、企業的農業がアメリカ大陸やオーストラリアなどの新大陸で行われている大規模で機械化された土地生産性が低く労働生産性が高い農業形態であるのに対し、商業的農業農業は「ヨーロッパで発展した」多くの人手をかけるかわり土地生産性が高い農業形態であるということです。

商業的農業の農業地域区分

ホイットルセーの農業地域区分図。出典を加工して作成。出典:Wikimedia Commons, ©Miyuki Meinaka, CC BY-SA 3.0, 2022/10/1閲覧

商業的農業には次のような農業地域区分があります。

・自給的混合農業

・商業的混合農業

・酪農

・地中海式農業

・園芸農業

ここからは、この5つの農業形態を順番に説明します。

自給的混合農業農業と商業的混合農業

混合農業を行う農場(英国イングランド南部・ウェストサセックス)。中央の柵より左側では作物栽培、右側では牛や羊の放牧が行われている。手前側の羊は柵の向こう側に興味を示しているようだ。出典:Wikimedia Commons, ©Graham Horn, CC BY-SA 2.0, 2022/10/31閲覧

混合農業は輪作で栽培した家畜用の飼料作物を使って家畜を育てる農業形態です。

ヨーロッパで発展した農業形態であり、今日ではアジアを除く中緯度地域にみられます。

混合農業ではニーズがあれば様々な作物や家畜を育てますが、おおむね次の表のような作物・家畜を育てます。

| 栽培条件 | 人間用の主食用作物 | 人間/家畜兼用の作物 | 家畜用飼料作物 | 家畜 |

| 栽培条件良好な土地 | 小麦 | トウモロコシ | エンバク | 牛、豚 |

| 条件の悪い土地(寒冷、湿地、やせた土地) | ライ麦、ジャガイモ | 大麦 | カブ、その他根菜類 |

混合農業は栽培目的に応じて2種類に分けられます。

栽培目的が自家消費目的の農業形態を自給的混合農業といい、販売目的の農業形態を商業的混合農業とよびます。

混合農業では作物栽培と家畜の飼育の両方を行いますが、栽培目的に応じてどのような作物に力を入れるかが変わってきます。

自家消費目的の自給的混合農業では、人間が食べる小麦などの作物の栽培が重視されます。

一方、商品としての付加価値(販売価格)は作物よりも家畜の方が高いです。

そのため、高く売れることを重視する商業的混合農業では家畜の飼育に力を入れます。

それに伴い栽培する作物も人間用よりも家畜用の飼料作物を重視して栽培します。

分布する地域にも違いがあります。

自給的混合農業はロシアなどの東ヨーロッパやトルコ内陸部、メキシコ高原に分布します。

それに対し、商業的混合農業は西ヨーロッパやアメリカなどの先進国を中心に分布します。

混合農業とその成立の経緯については次のページでまとめています。

-

参考混合農業(二圃式/三圃式農業から自給的/商業的混合農業への発展)

続きを見る

酪農

酪農における乳牛の放牧風景(米国南部・メリーランド州西部)。放牧地の遠景にサイロと牛舎が映る。出典:Wikimedia Commons, Public domain, 2022/10/31閲覧

酪農(らくのう)は乳牛を育てて乳をしぼり、牛乳などの乳製品を生産する農業形態です。

酪農の「酪」の字は乳製品を意味します。

遊牧が自家消費目的で家畜を飼育するのと対照的に、酪農は乳製品を販売する目的で乳牛を飼育します。

酪農が盛んな場所は、雨が降るが夏でも気温が低くて農業に向かない地域です。

具体的な地域としては西ヨーロッパの北海沿岸(オランダ~ドイツ北部~デンマーク)、アメリカの五大湖周辺(中西部のウィスコンシン州や北東部のニューヨーク州)、オーストラリア南東部、ニュージーランドなどです。

牛乳は腐りやすい食品なので酪農を行う場所は消費地である大都市に近い場所に分布しています。

消費地となる大都市に近い場所では生乳が生産され、遠隔地では保存のためにバターやチーズに加工されます。

酪農における乳牛の飼育と牛乳の生産については以下のページで詳しく解説しています。

-

参考酪農における乳牛の飼育と牛乳の生産(ホルスタイン種とジャージー種)

続きを見る

地中海式農業

傾斜地に広がるオリーブの農園(スペイン南部・アンダルシア州)。スペイン南部は夏に乾燥する地中海性気候(Cs)であるため夏の高温・乾燥に耐えられるオリーブが栽培されている。オリーブは樹木作物であり、この地域の硬葉樹林同様に間隔を空けて植えられている。出典:Wikimedia Commons, ©Mick Stephenson mixpix 10:38, 15 March 2007 (UTC), CC BY-SA 3.0, 2022/10/31閲覧

地中海式農業は夏に乾燥して冬に雨が降る地中海性気候(Cs)の地域でみられる農業形態です。

気候区の分布と農業形態の分布がよく一致することが知られています。

特にオリーブは地中海式農業に特徴的な作物であり、オリーブの栽培地域は地中海性気候(Cs)の分布とよく一致します。

地域としてはヨーロッパ・北アフリカの地中海沿岸~トルコ・イスラエル、米国西海岸、チリ南部などでみられます。

※地中海性気候(Cs)の特徴と地中海式農業の関係についてはこちらのページをご覧ください。

地中海周辺のオリーブの生産地の分布。地中海性気候の分布とよく一致する。 出典:Wikimedia Commons, © J. Oteros, CC BY-SA 4.0, 2021/2/13閲覧

地中海式農業は主食となる小麦などの穀物栽培と羊やヤギなどの牧畜を組み合わせてた半農半牧の農業形態です。

地中海沿岸では低地でも雨が降る冬に小麦の栽培を行います。

連作障害をさけるために農地を耕作地と休閑地(きゅうかんち、畑を放置して休ませる)に分け、交互に作物栽培を行う二圃式農業(にほしきのうぎょう)が伝統的に行われてきました。

夏になると低地は乾燥するため、雪解け水がある山腹に牧草を求めて家畜を引き連れて移動します。

冬になると積雪で閉ざされる山間部を避け、暖かく雨が降る低地に移動してそこで家畜を放牧します。

このような牧畜の形態を移牧といいます。

移牧は遊牧とは異なり、定住地で農業を行いつつ季節によって山を下りたり上ったりして牧畜を行います。

地中海沿岸地域の羊の移牧の風景(フランス南東部・プロヴァンス地方)。夏と冬の放牧地の間を移動するために羊が道路を進んでいる。出典:Wikimedia Commons, ©Jpmgir, CC BY-SA 3.0, 2022/11/5閲覧

地中海式農業の詳細については、次のページで解説しています。

-

参考地中海性気候(Cs)と地中海式農業

続きを見る

-

参考地中海式農業の作物(オリーブ・コルクガシ他)

続きを見る

園芸農業

販売目的で栽培されるチューリップ(オランダ南西部・南ホラント州)。オランダでは花卉(かき、観賞用のお花)栽培が盛んであり、その多くが外国に輸出されている。このように付加価値の高い商品作物を栽培する農業形態を園芸農業という。出典:Wikimedia Commons, ©Alessandro Vecchi, CC BY-SA 3.0, 2022/11/5閲覧

園芸農業とは、都市部へ作物を高値で販売することを目的として、お金をかけて設備や肥料を導入して付加価値の高い商品作物を栽培する農業形態です。

機械や化学肥料などにお金をかけて作物の品質を高め、都市の需要を満たすために様々な種類の作物を栽培します。

園芸農業の例として、ビニールハウスを使って保温する施設園芸や大都市周辺の近郊農業、気候条件を活かした促成栽培・抑制栽培(遠郊農業)などがあります。

様々な設備導入にお金をかけるため単価が高い野菜や果物、花卉(かき、観賞用のお花)などを中心に栽培します。

現在では輸送手段や保存技術の発達により世界中で行われています。

園芸農業については、次のページで詳しく解説しています。

-

参考園芸農業(施設園芸・近郊農業・遠郊農業・促成栽培・抑制栽培)

続きを見る

関連記事

-

参考ホイットルセーの農業地域区分(自給的・商業的・企業的農業)

続きを見る

-

参考様々な嗜好作物(茶・コーヒー・カカオ・香辛料他)

続きを見る

-

参考果物(ブドウ・リンゴ・バナナ・パイナップル他)

続きを見る

-

参考農業の歴史(農耕のはじまりから現代のスマート農業まで)

続きを見る

参考文献

片平博文他「新詳地理B」帝国書院(2020)

ダウエント・ホイットルセー ウィキペディア 2022/10/1閲覧

Derwent Whittlesey, Major Agricultural Regions of the Earth, Ann. Assoc. Am. Geogr. 26 199-240 (1936)

地理用語研究会編「地理用語集第2版A・B共用」山川出版社(2019)

商業的農業とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/10/26閲覧

高柳長直「企業的農業の謎―地理用語の再考に向けて―」経済地理学年報 64 238-242 (2018)

混合農業とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/10/26閲覧

混合農業 ウィキペディア 2022/10/26閲覧

酪農とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2022/10/31閲覧

酪農 ウィキペディア 2022/10/31閲覧

酪農と乳業について 一般社団法人日本乳業協会 2022/10/31閲覧

乳用牛飼養実態アンケート調査(中間とりまとめ) 公益社団法人畜産技術協会 2022/10/31閲覧

地中海性気候 ウィキペディア 2022/11/5閲覧

地中海式農業とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、百科事典マイペディア 2022/11/5閲覧

【ヨーロッパ,ロシア連邦と周辺諸国】混合農業と地中海式農業の違いについて 進研ゼミ高校講座 株式会社ベネッセコーポレーション 2022/11/5閲覧

花卉とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/11/5閲覧

移牧とは コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ)、百科事典マイペディア 2022/11/5閲覧

Transhumance Wikipedia 2022/11/5閲覧

イチゴ ウィキペディア 2022/11/5閲覧

園芸農業とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/11/5閲覧

Market garden Wikipedia 2022/11/5閲覧