このページでは、高校地理の地理情報分野について概観します。

地理情報分野の内容として、地球上の位置の表現、地図の分類と歴史、地理情報とGISに分けてまとめます。

目次

地球上の位置の表現

ここでは、地球上の位置を表現するための様々な概念についてまとめます。

地理では地球上の空間を扱うので、球体の地球上で位置を表現するために様々な概念があります。

位置情報の表現

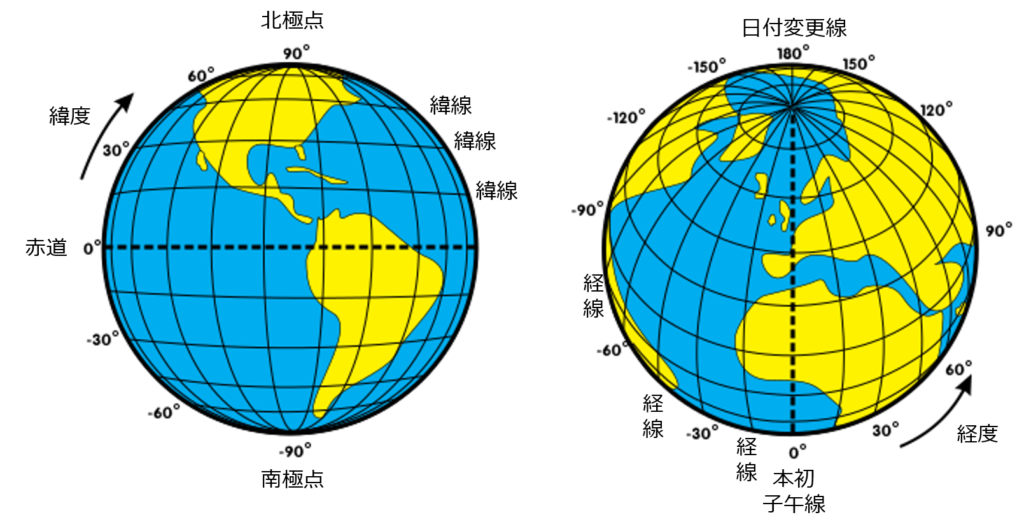

球体の地球上で位置を表現する際には、南北の位置を表す緯度と東西の位置を表す経度を組み合わせた地理座標によって表現します。

数学のxy座標は平面上の位置を表しますが、地理座標では球体の地球表面の位置を表します。

緯度は赤道を0°として北を北緯、南を南緯として位置を表現し、北極点が北緯90°、南極点が南緯90°です。

経度は本初子午線を0°として東を東経、西を西経として位置を表現し、東経180°と西経180°の経線(日付変更線)が一致します。

-

参考緯度と経度(重要な緯線と経線)

続きを見る

陸地と海洋

地球上は陸地と海洋が3:7の比率で広がっています。

陸地が北半球に偏って分布しているのに対し、南半球では海洋の比率が非常に高くなります。

陸半球と水半球

地球で最も陸地が多くなるように切り取った半球を陸半球と呼び、陸半球の中心はフランス西部のナントです。

一方、最も海洋が多くなるように切り取った半球を水半球と呼び、水半球の中心はニュージーランド南東沖です。

これら2点は地球のちょうど反対側に位置する2点を対蹠点(たいせきてん)と呼びますが、陸半球の中心(ナント)と水半球の中心(ニュージーランド)は対蹠点の関係にあります。

大陸と標高

地球上には6つの大陸がありますが、大陸ごとに標高の分布は大きく異なります。

ヒマラヤ山脈があるユーラシア大陸(のうちアジア)やアンデス山脈がある南アメリカ大陸は、標高5,000mを超える高山がある一方、オーストラリア大陸は標高500m未満が占める割合が高いです。

-

参考陸地と海洋(大陸と外洋を大まかに理解)

続きを見る

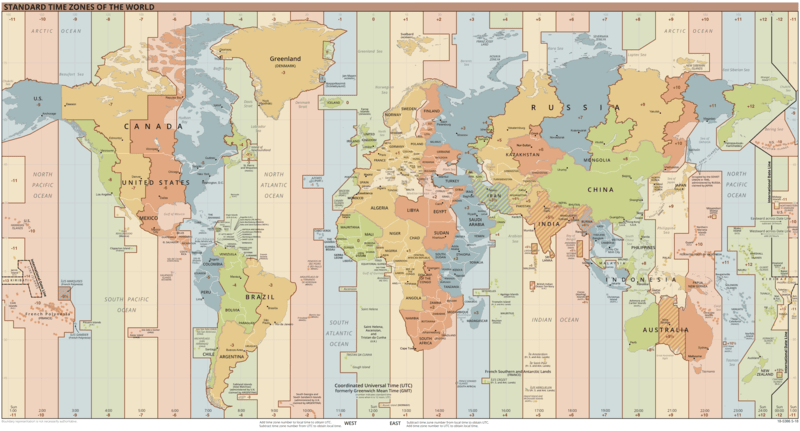

時差

地球上を東西に進むと、日の出や日没のタイミングが変わります。

このため、世界中で同じ時間を使うと、同じ午前7時なのに場所によって朝だったり夕方だったりしてしまい不便です。

そこで現代では、地球上の東西の位置ごとに同じ時刻(標準時)を使う一方、東西に離れた場所では1時間単位で時刻をずらした標準時を使います。

このような運用をしているため、東西に離れた場所(例:日本と中国)を移動すると、出発地と到着地で時刻がずれる時差が発生します。

球体である地球の1周が360°、1日は24時間なので、360°/24=15°ごとに1時間の時差が発生します。

-

参考標準時と時差(時刻のルールと時差の計算)

続きを見る

地図

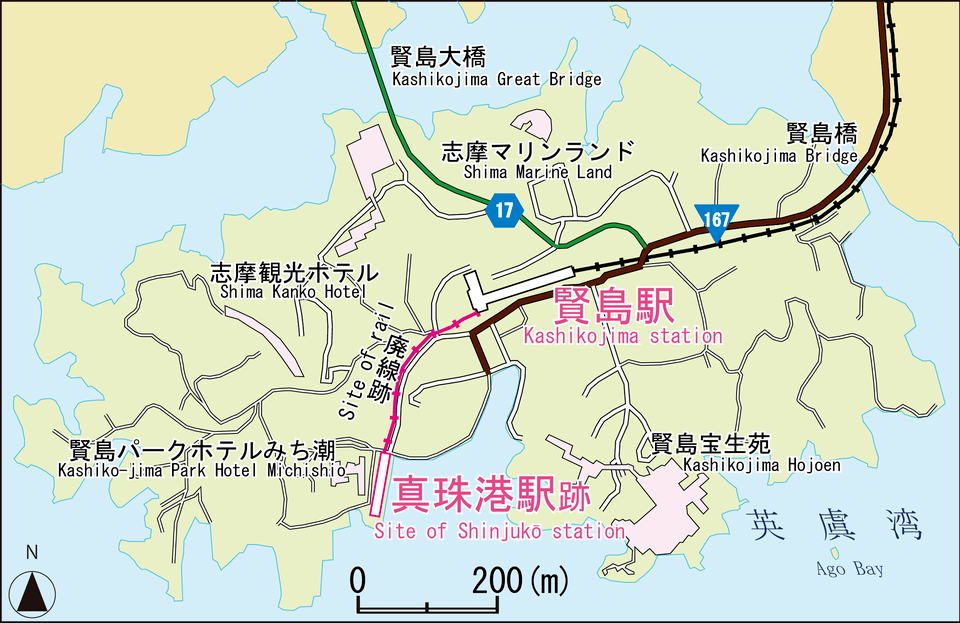

地図とは、地球上に広がる山脈や湖沼、道路や建物など様々なものを平面上に記号として表現したものです。

複雑に分布する土地の情報を文字や記号を使ってシンプルに表現することで、行ったことがない土地の情報を簡単に伝えることができます。

地球は実際には3次元の球体であるため、2次元の紙の上に表現された地図は、実際の土地の情報を100%再現することは不可能です。

目的に応じて様々な種類の地図が存在するため、地図を使う際には伝えたい情報に応じて適切な地図を選択する必要があります。

以下では、地図投影法、地図の歴史、地図の種類について順にまとめます。

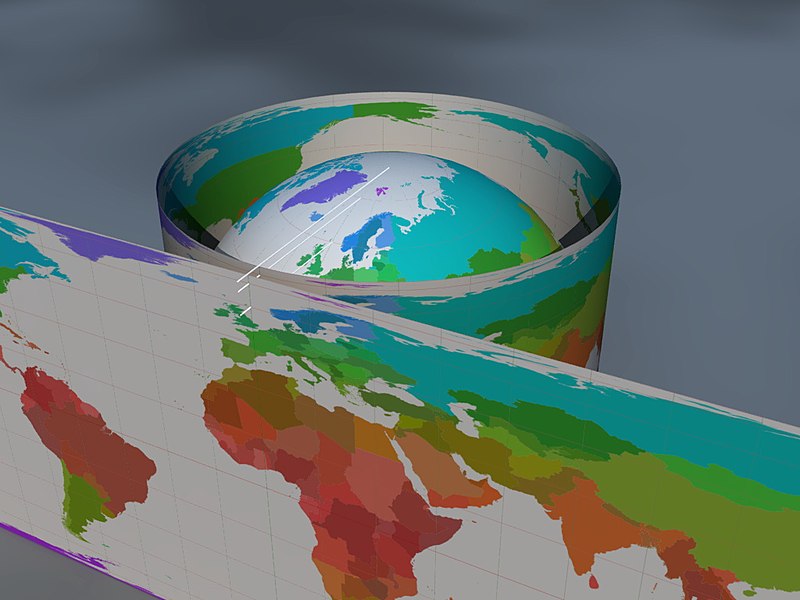

地図投影法

地図投影法(ちずとうえいほう)とは、地球上の土地の情報を地図上に落とし込む手法です。

3次元の地球表面を2次元の地図上に落とし込むため、全てを完全に落とし込むのは不可能であり、地図作成の目的に応じて必要な情報が正確に残るように適切な地図投影法を選択する必要があります。

分類としては、投影方法に基づく分類(円筒図法や円錐図法)や何を正確に表現するかに基づく分類(正角図法や正積図法)などがあります。

表 代表的な地図投影法

-

参考地図投影法とその分類

続きを見る

地図の歴史

地図の歴史は非常に古く、2世紀にはプトレマイオスの世界地図と呼ばれる「世界地図」が作製されています。

初期の世界地図は、遠隔地は想像で描かれており縮尺も不正確でしたが、測量技術の発達や地図投影法の発展により正確な世界地図を作製できるようになりました。

15-17世紀の大航海時代になると、ヨーロッパ人による世界各地の進出がはじまり、それまで知られていないかった南北アメリカ大陸やオーストラリア大陸などの新大陸が発見されていきました。

ヨーロッパ人は進出した各地を測量して地図を作製し、次第に世界全体を正確に表した世界地図が作られるようになりました。

日本でも、江戸時代後期に伊能忠敬(1745-1818)が中心となって徒歩で実測による全国地図(大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず、伊能図))が作られました。

現代では、人工衛星を打ち上げて宇宙から地球上の位置情報を正確に測位(リモートセンシング)するようになり、世界中の地理情報をリアルタイムで把握できるようになっています。

-

参考地図の歴史(バビロニアの世界地図から現代のWebGISまで)

続きを見る

地図の種類

地図は作成目的に応じて一般図と主題図の2つに大別できます。

一般図は情報を網羅的に掲載した多目的で利用できる地図であり、国土地理院の地形図(地理院地図)やGoogleMAPなどが該当します。

一般図は情報が網羅的なので様々な用途で利用できる地図ですが、利用目的に不要な情報が多い上に必要な情報が掲載されているとは限りません。

このため、一般図をベースにして必要な情報のみを抜き出し、目的に応じて情報を追加・加工して作製した地図が主題図です。

主題図は特定の利用目的に特化した情報を掲載した地図であり、統計地図やハザードマップ、道路地図などがあります。

地理空間情報とGIS

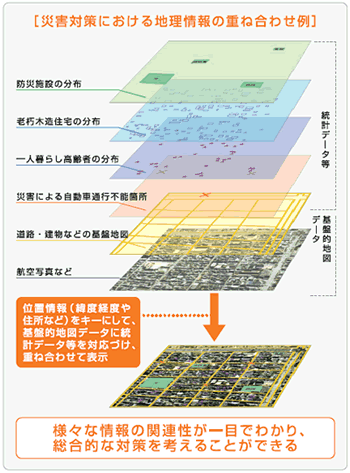

現代では、スマートフォンの地図アプリや天気予報など、様々な情報を地図上に重ね合わせて表示するサービスが普及しています。

このようなしくみを地理情報システム(GIS)といい、現代の生活には欠かせない存在です。

人の移動情報や気温の分布などの地理空間情報は膨大な量のデータなので、一度に全てを表示すると必要な情報が分からなくなってしまいます。

そのため、GISではコンピュータを使って地図に重ね合わせる情報の種類ごとに分類したレイヤ(層)を作り、見たい情報だけを表示するしくみになっています。

-

参考GISと地理空間情報の活用(位置情報・WebGIS・ビッグデータ)

続きを見る

関連記事

-

参考地図投影法とその分類

続きを見る

-

参考地図の歴史(バビロニアの世界地図から現代のWebGISまで)

続きを見る

-

参考緯度と経度(重要な緯線と経線)

続きを見る

-

参考【高校地理分野】地形

続きを見る

参考文献

地図(チズ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/7/21閲覧

History of cartography, Wikiepdia 2024/4/23閲覧

Early world maps, Wikiepdia 2024/4/23閲覧

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)