日本の平野の多くは河川の堆積作用によって形成された沖積平野です。

沖積平野は水を得やすいため古くから水田に利用されてきましたが、近代以降は人口増と都市への人口集中により都市化が進みました。

水を得にくいため開発が遅れていた台地(洪積台地)の上でも宅地化が進み、大都市近郊では丘陵上にも新興住宅地(ニュータウン)が開発されました。

このページでは、沖積平野と台地(洪積台地)、丘陵について解説します。

沖積平野

沖積平野(ちゅうせきへいや)は、河川の堆積作用によって形成され、現在でも砂礫の堆積が続いている平野です。

「沖積」は、河川による堆積物という意味です。

主に河川の下流部に形成され、その地層は最も新しい地質時代である完新世(沖積世、1万年前~現在)の堆積物からなります。

沖積平野に見られる小地形としては、谷口に見られる扇状地、氾濫原に見られる自然堤防や後背湿地、三日月湖、河口に見られる三角州などがあります。

山間部(中流域)にできる谷底平野も沖積平野の一種です。

河川の上流部では侵食や運搬作用が強く働きますが、川の流れが緩やかになる下流部では川の水が砂礫を運びきれずに河床や周囲に砂礫が堆積してきます。

このため、谷口(上流側)の扇状地では、比較的大きな礫が堆積し、下流部の三角州では粒が小さい粘土が堆積します。

沖積平野は河川がつくりだす地形の中では大規模なものですが、内的営力の影響を受けて形成された侵食平野などと比較すると非常に小規模な地形です。

変動帯に位置する日本には侵食平野がないため、日本の平野の多くが沖積平野です。

山がちな日本では、平坦で比較的水を利用しやすい沖積平野には古くから多くの人が住んでいて、農業が盛んでした。

沖積平野は平坦で人間の居住に適しているので、現代の日本の都市の多くは沖積平野に広がっています。

たとえば、名古屋が立地する濃尾平野(愛知・岐阜)は木曽三川(きそさんせん、木曽川、長良川、揖斐川(いびがわ))と庄内川が作り出した沖積平野です。

台地(洪積台地)

台地は、比較的平坦で周囲より標高が一段と高い場所のことです。

単に台地と言った場合、溶岩台地や洪積台地など様々な台地上の地形が含まれます。

洪積台地は、更新世(洪積世、258万年前~1万年前)に形成された平坦な地形が、隆起したり周囲が沈降して台地化した地形です。

現在では「洪積」世や「洪積」台地という用語は使用が避けられ、単に「台地」と呼ぶことが多いです。

洪積台地の地層は、更新世(258万年前~1万年前)に河川や海などの作用により堆積した堆積物からなります。

この地層が隆起したり、周囲が侵食により標高が低下するなどして、現在の台地が形成されました。

一例として、関東平野の一部である武蔵野台地(東京都西部など)は、扇状地が隆起して形成されました。同じく関東平野を構成する下総台地(しもうさ-、千葉県北東部)は、海岸平野が隆起して台地化したものです。

参考

「洪積」台地の名前の由来

洪積台地の「洪積」は、更新世(258万年前~1万年前)の旧称である洪積世に由来します。

同様に沖積平野の「沖積」は、完新世(1万年前~現代)の旧称である沖積世に由来します。

どちらも旧約聖書のノアの洪水に由来して名づけられた言葉です。

19世紀の西欧ではキリスト教的価値観の元、ノアの洪水の堆積物を「洪積」、現在の河川による堆積物を「沖積」と呼んで区別していました。

そのため、これらの単語が地質時代につけられたり、沖積平野や洪積台地として地形の名前に使われるようになりました。

しかし、現代では旧約聖書の逸話に基づく区別は不適切なので、沖積世は完新世、洪積世は更新世と呼ばれるようになりました。

この流れで、ノアの洪水に由来する「洪積」台地の名前も不適切だと考えられるようになり、教科書では洪積台地を単に「台地」と呼ぶようになりました。

一方、沖積平野の「沖積」は、河川による堆積物という意味なので、現在でも「沖積平野」と呼ばれています。

ただし、現在では沖積世に堆積したという意味では使用せず、あくまで河川による堆積物によって形成された平野という意味で使用します。

なお、「台地」という用語自体は、本来は溶岩台地など他の台地状の地形を包含する概念なので、必ずしも「台地」=「洪積台地」ではない点は留意が必要です。

平野の一部としての台地

1つの平野であっても、「氾濫原が広がる低地部分」と「標高数十mの台地」に分かれていることもあります。

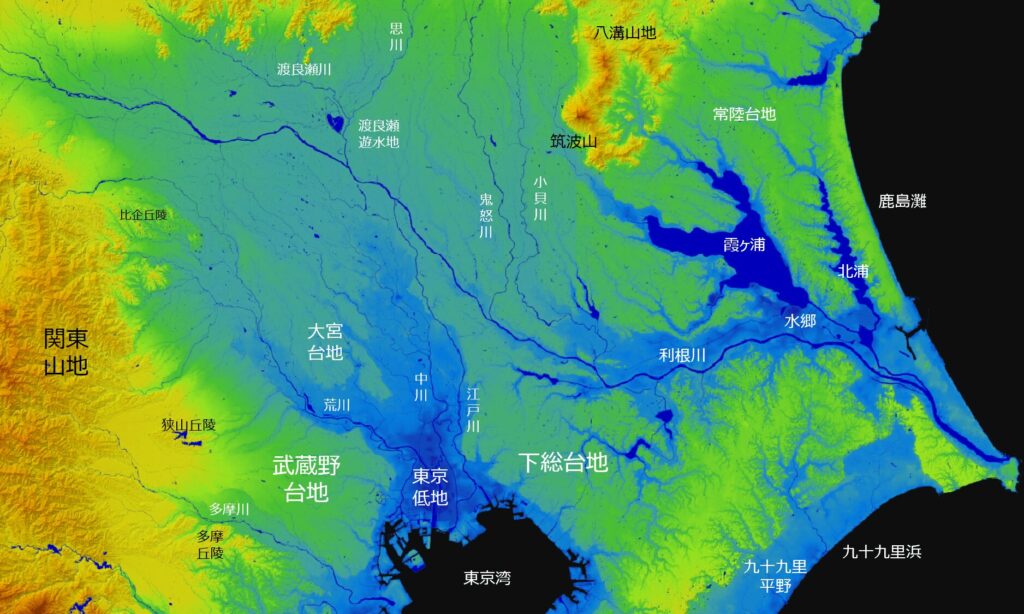

たとえば、関東平野は、利根川や荒川、江戸川などの比較的大きな河川の氾濫原にあたる低地部分(沖積平野)と標高数十mの台地からなります。

具体的には、武蔵野台地(東京都西部など)や下総台地(しもうさ-、千葉県北部)、大宮台地(埼玉県南東部)などが関東平野を構成する台地(洪積台地)です。

他にも、大阪平野には上町台地(うえまち-、大阪市中央部)、濃尾平野東部には熱田台地(あつた-、名古屋市中心部)などの台地が見られます。

河川に並行する台地

平坦地が隆起すると、河川による侵食(河食)を受けます。

しかし、川と川の間には侵食を受けない部分が残ります。

このため、大きな河川の両側には、川に並行して細長く伸びる台地が形成されることがあります。

一例として、静岡県西部(遠州地方)を流れる天竜川の氾濫原の両側には、並行して台地(洪積台地)が形成されています。

右岸(西側)が三方原台地(みかたはら-、静岡県西部)、天竜川左岸(東側)が磐田原台地(静岡県西部)でり、間に天竜川の氾濫原(沖積平野)である遠州平野が広がります。

同様に、西の荒川と東の中川に挟まれた大宮台地(埼玉県南東部)も北西から南東方向へ細長く伸びた形をしています。

台地の土地利用

台地の上は大きな河川から遠い上に水はけも良く、水を得にくいため、古くからの集落は台地の崖下に作られました。

台地上は原生林のまま放置されることも多く、開墾される場合も畑作や果樹園、茶畑などに水はけの良い土地に適した作物栽培に利用されてきました。

たとえば、牧之原台地(静岡県中西部)は水を得にくい高台で、江戸時代までは原生林でした。

しかし、明治時代になって15代将軍徳川慶喜に従って駿府(静岡)に移住した旧幕臣が帰農して牧ノ原台地を開墾し、茶の栽培をはじめました。

一方、根釧台地(こんせん-、北海道根室地方)は冷涼で農業に向かない気候なので、主に酪農が営まれています。

都市部近郊の台地は地盤のよく災害リスクが低いことから、近年では宅地開発が進んでいます。

台地上は水はけが悪く稲作に向かないため、雑木林が広がるなど、歴史的にはあまり利用されてきませんでした。

しかし、戦後の高度経済成長期以降は、大都市を中心とした人口増・住宅難により、台地上に新興住宅地(ニュータウン)を開発することが多くなりました。

東京の西側に広がる武蔵野台地(東京都中西部/埼玉県中南部)は、明治時代には都心に野菜を供給する近郊農業地域でしたが、第2次世界大戦後には都心への通勤者が増加してベットタウンになりました。

平坦な台地は開発が容易なため、近隣の多摩丘陵(東京都中西部/神奈川県北東部)よりも先に宅地開発されました。

他にも、東京西側の下総台地(千葉県北西部)では、大規模に開発された千葉ニュータウン(白井市/印西市など)が広がり、東京へのアクセスのための鉄道路線(北総鉄道)が建設されました。

千葉ニュータウンは開発が遅れたため平坦な台地上に広大な土地が残っていますが、一方で高台にあるため水害リスクが低く、活断層も見つかっておらず地震のリスクも低く、さらには都心や空港(成田国際空港)にも近く利便性が高いため、データセンターや物流施設(倉庫)などの大規模施設が多数立地しています。

丘陵

丘陵(きゅうりょう)は、山地よりは標高が低く平野よりは高い地形で、標高300m程度・高低差100m以下の小規模な起伏が続く地形です。

高台が平坦な台地に対し、丘陵は高台に起伏が続きます。

台地が平野の一種であるのに対し、丘陵は山地の一種という違いはありますが、その土地利用は類似しています。

丘陵の頂上部こそ山林ですが、中腹や麓は畑として利用されます。

また、大都市近郊の丘陵は台地よりも遅れて宅地開発されました。

大規模に丘陵が開発された例として、1960-70年代に開発された千里丘陵の千里ニュータウン(大阪府北部)や1970-90年代にかけて開発された多摩丘陵の多摩ニュータウン(東京・神奈川)などがあります。

一方、そこまで土地の需要が高くない場所では、丘陵は山林のまま残されることも多いです。

関連記事

-

参考平野とその分類(侵食平野と堆積平野の違い)

続きを見る

-

参考堆積平野とその分類(沖積平野・海岸平野)

続きを見る

-

参考河川がつくる地形(侵食・運搬・堆積と上流から河口までの地形)

続きを見る

-

参考氾濫原に広がる微地形(自然堤防・後背湿地など、河川の下流部の地形)

続きを見る

参考文献

沖積平野(チュウセキヘイヤ)とは? コトバンク 精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧

帝国書院編集部「新詳地理資料 COMPLETE 2023」帝国書院(2023)

地理用語研究会編「地理用語集」山川出版社(2024)

平野(ヘイヤ)とは? コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/5閲覧

木曾三川の水がはぐくむ濃尾平野の紹介 農林水産省 2025/10/5閲覧

下総台地(シモウサダイチ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/5閲覧

台地(ダイチ)とは? コトバンク デジタル大辞泉、精選版 日本国語大辞典、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/6閲覧

洪積台地(コウセキダイチ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、百科事典マイペディア 2025/10/5閲覧

洪積台地 ウィキペディア 2025/10/5閲覧

だいよんき Q&A(Wayback Machine) 日本第四紀学会 2025/10/6閲覧

上町台地(うえまちだいち)とは? コトバンク 日本歴史地名大系 2025/10/7閲覧

大阪平野(オオサカヘイヤ)とは? コトバンク 日本歴史地名大系、改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、百科事典マイペディア 2025/10/9閲覧

第2章名古屋市域の現況 1 地形・地質 名古屋市 2025/10/7閲覧

三方原(ミカタハラ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/6閲覧

磐田原台地(イワタハラダイチ)とは? コトバンク デジタル大辞泉、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/6閲覧

牧ノ原(マキノハラ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/6閲覧

原生林だった台地を大茶園地に - ~牧之原開拓の歴史 農林水産省 2025/10/6閲覧

根釧台地(コンセンダイチ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ) 2025/10/11閲覧

武蔵野台地(むさしのだいち)とは? コトバンク 日本歴史地名大系、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/7閲覧

千葉県印西市はなぜ「データセンターの銀座」と呼ばれるのか Dnote - by 株式会社デンソー 2025/10/7閲覧

宗谷丘陵(ソウヤキュウリョウ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/7閲覧

丘陵(キュウリョウ)とは? コトバンク 改訂新版 世界大百科事典、日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2025/10/7閲覧