このページでは、高校地理の地形分野について地形をつくる力と地形の種類に分けて解説します。

地形分野を理解することで、その土地の地形に応じて営まれる農業や産業、集落や都市の形成、交通などの社会生活の基盤の理解につながります。

地球の表面に広がる様々な地形は、火山噴火などの地球内部のエネルギーと水の流れや風などの太陽光由来の地球外部からのエネルギーによってつくられています。

これらの地形をつくる力のしくみを知ることで、様々な地形がどのように形成されたかを理解することができます。

地形分野では、はじめに地形をつくる力についてふれた後に、地球上の様々な地形を5つに分けて見ていきます。(平野、海岸、乾燥地形、氷河地形、カルスト地形)

地形をつくる力

地球上で地形をつくる力を営力といいます。

営力は大きく2つに分けられ、地球内部のエネルギーに由来すると内的営力と、太陽光のエネルギーに由来する外的営力があります。

内的営力は火山噴火などを通して大規模な地形をつくり、外部営力は太陽光によって地表が温められて降った雨風が地表を削って小規模な地形をつくりだします。

営力を理解することで、地球上の様々な地形の成り立ちについて理解することができます。

内的営力と外的営力については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:内的営力、外的営力

-

参考内的営力と外的営力の違い(2種類の力がつくる地形のまとめ)

続きを見る

内的営力

地球内部のエネルギーに由来すると内的営力には、火山や地震によってつくられた地形があります。

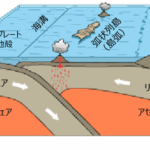

火山や地震は、地球表面のプレートの動きに起因して発生します。

内部営力の源となるプレートの動きは、地球表面の地殻を十数枚のプレートに分割して説明することができ、この理論をプレートテクトニクスといいます。

プレートテクトニクスについては、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:大陸移動説、プレートテクトニクス、広がる境界、狭まる境界、ずれる境界、トランスフォーム断層

-

参考プレートテクトニクス(3種類のプレート境界のしくみ)

続きを見る

地形をつくる力はプレートの境界で大きくなります。

プレートの境界では、2つのプレートの力が違う方向に動くことで、長い時間をかけて新しい地形をつくります。

プレートの境界で地形をつくる動きについては、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:変動帯、造山運動、新期造山帯、古期造山帯、安定陸塊

-

参考変動帯と安定地域・造山運動と造山帯

続きを見る

プレートの境界では火山が集中的に分布し、大規模な地震が発生します。

隣り合うプレートは違う方向へ動くため、特にお互いが押し合う方向に力がはたらく場所では、大きなひずみが生じます。

この強い圧力で地下深くの岩石は融解してマグマになり、このマグマが地上に噴出する場所が火山です。

2つのプレートが押し合うことで発生するひずみはいずれ限界に達し、ある日突然ひずみを解消するために急激にプレートが動きます。

この結果、地上で大きな振動が発生し、これを地震といいます。

火山と地震の分布については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:活火山、ホットスポット、地震、活断層

-

参考地震(震源と震央・マグニチュードと震度など)

続きを見る

火山が噴火すると、地下深くから上がってきたマグマが大量に降り注ぎ、周囲に様々な噴出物が堆積します。

このような火山由来の物質が堆積してできた地形を、火山地形といいます。

火山噴出物と火山地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:火山ガス、溶岩、火山砕屑物(さいせつぶつ)、楯状火山、溶岩台地、成層火山、カルデラ

-

参考火山(火山の構造・火山活動・マグマの粘性と火山の形・活火山)

続きを見る

プレートの境界が地形をつくる動きが活発であるのに対し、プレートの中央部は安定した地質構造をしている安定陸塊が広がります。

安定陸塊の地質構造については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:楯状地、準平原、卓状地、メサ、ビュート、ケスタ

-

参考楯状地と卓状地の違い(地質構造と地形の対応)

続きを見る

外的営力

外的営力は太陽光のエネルギーに由来する地形をつくる力です。

太陽光によって地表が温められることで、上昇気流が発生して雨雲ができたり、風が発生します。

この結果、雨水によって山の表面が削られる「侵食」や日光によって岩石がぼろぼろになって壊れる「風化」がおこります。

侵食や風化によって地球表面を削ることで新しい地形がうまれます。

侵食と風化については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:侵食、侵食輪廻(りんね)、幼年期地形、V字谷、壮年期地形、老年期地形、準平原、物理的風化、化学的風化

-

参考侵食による地形の形成(河食・海食・氷食など)

続きを見る

地形

私達が目にする地形の多くは、侵食作用によってつくられます。

地球上の様々な地形を5つに分けて見ていきます。(平野、海岸、乾燥地形、氷河地形、カルスト地形)

平野

起伏がほとんどなく (海に面した)平坦な低地を平野といいます。

平野はその成因によって侵食平野と堆積平野の2つに分けられます。

侵食平野は地質構造に起因する平野で、堆積平野は土砂や砂礫が堆積してできた平野です。

侵食平野と堆積平野については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:侵食平野と堆積平野、沖積平野、洪積台地

-

参考堆積平野(侵食平野との違い・堆積平野の分類:沖積平野と洪積台地)

続きを見る

堆積平野の多くは、河川によってつくられた地形です。

上流で降った雨は、山の表面を削りながら集まって川となり、川の下流では上流から運んだ土砂を堆積させて平坦な地形をつくります。

河川がつくる様々な地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:V字谷、谷底(こくてい、たにぞこ)平野、河岸段丘(かがんだんきゅう)、扇状地(せんじょうち)

-

参考川の上流・中流の地形(V字谷と谷底平野・扇状地)

続きを見る

Keyword:氾濫原(はんらんげん)、自然堤防、後背湿地、三日月湖、天井川

-

参考川の下流の地形1(沖積平野の氾濫原に広がる微地形)

続きを見る

Keyword:円弧状三角州、鳥趾(ちょうし)状三角州、カスプ状三角州

-

参考川の下流の地形2(三角州とその分類)

続きを見る

海岸

海岸の地形の中には、海面の変化によってつくられた地形が多くあります。

海面低下によってできた海岸線を離水海岸とよぶのに対し、海面上昇によってできた海岸線を沈水海岸といいます。

陸上に比べて海の中の地形は比較的シンプルな形をしています。

離水海岸は元々海だった場所が陸になった場所なので、比較的シンプルな地形です。

それに対して、沈水海岸は元々陸上だった場所が海の中に沈んでできた地形なので複雑な形をしています。

離水海岸と沈水海岸の地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:離水海岸、海岸平野、海岸段丘

-

参考離水海岸の地形(海岸平野と海岸段丘)

続きを見る

Keyword:沈水海岸、リアス式海岸、多島海、フィヨルド、エスチュアリー

-

参考沈水海岸の地形(リアス式海岸と多島海・フィヨルド・エスチェアリー)

続きを見る

海岸には細かい砂で敷きつめられた砂浜が広がります。

砂浜にみられる地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:砂浜(さひん)海岸、干潟(ひがた)、砂嘴(さし)、砂州(さす)、潟湖(せきこ)、トンボロ、陸繋島

-

参考砂浜の地形(砂嘴と砂州、トンボロと陸繋島など)

続きを見る

温暖で浅く、透明度の高い海にはサンゴ礁が広がります。

サンゴ礁がつくる地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:サンゴ礁、裾礁(きょしょう)、堡礁(ほしょう)、環礁、礁湖(しょうこ)

-

参考サンゴ礁の地形(サンゴとサンゴ礁の違い・裾礁・堡礁・環礁)

続きを見る

乾燥地形

低緯度地域には雨がほとんど降らない砂漠などの乾燥地域が広がります。

乾燥地域では過酷な環境で風化が進み、乾燥地域特有の地形が発達します。

乾燥地域の地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:砂漠、ワジ、オアシス、塩湖

-

参考砂漠と乾燥地形(ワジ・オアシス・塩湖・メサとビュートなど)

続きを見る

氷河地形

地球は温かい間氷期と寒い氷期を繰り返しています。

過去の氷期には高緯度地域に幅広く氷河が発達し、氷河のはたらきによって様々な地形がつくられます。

氷河がつくる地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:氷河、カール、U字谷、ホルン、モレーン、エスカー、ドラムリン、氷河湖

-

参考氷河地形(氷河による侵食と堆積)

続きを見る

氷河地形の中でもU字谷の形成のアニメーションについては、以下をご覧ください。

-

参考【アニメーション】U字谷の形成過程

続きを見る

カルスト地形

石灰岩質の土壌では、石灰岩が水に溶けやすいため、雨水の侵食をうけて独特の地形をつくりだします。

このような地形をカルスト地形といいます。

カルスト地形については、次の記事で解説しています。

関連

Keyword:カルスト地形、鍾乳洞、ドリーネ、ウバーレ、ポリエ、タワーカルスト

-

参考カルスト地形(ドリーネ・ウバーレ・ポリエなど)

続きを見る

参考文献

地震 ウィキペディア 2022/10/29閲覧

平野とは コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 2022/10/29閲覧